公元2024年6月7日 夏曆甲辰五月初二

◉本期目錄

| ◼︎【編輯小語】民無信不立 | 編輯部✍︎ |

| ◼︎【奉元薪傳】 給下一個世紀的備忘錄—— 《致一個青春民主的時代》自序 | 李淑珍 |

| ◼︎【奉元問學之一】 從《左氏春秋》所載曹劌之勸諭 魯莊公之史事而論仁政之道 | 潘朝陽 |

| ◼︎【奉元問學之二】決策夏學的奧秘 | 吳哲生 |

| ◼︎【奉元問學之三】 莊子「緣督以為經」在情志神合的治癒與逍遙 | 陳有志 |

| ◼︎【公告事項】六月行事曆 | 秘書處 |

【編輯小語】民無信不立

文/編輯部

節氣已進入芒種,奉元書院春季課程即將進入尾聲,夏季課程即將推出,敬請期待!如您對課程有任何建議或問題,歡迎隨時與我們聯繫!更歡迎加奉元書院官方 Line 帳號,只要輸入關鍵字(比如:課程、行事曆、電子報⋯⋯等)就可以查到相應的資訊喔!(加奉元書院官方Line為好友請按我)

本期文章,都與經典中所探討的為政之道有關。《論語・顏淵》所載:

子貢問政。子曰:「足食。足兵。民信之矣。」子貢曰:「必不得已而去,於斯三者何先?」曰:「去兵。」子貢曰:「必不得已而去,於斯二者何先?」曰:「去食。自古皆有死,民無信不立。」

由這段記載可見,孔子乃至於儒家所強調的治國之道,是以民心之向背為關鍵!如果上位者能夠愛民如子,將人民視如己出,人民就會信仰、支持、擁護國家,如此國家才能真正長治久安。反之,如果上位者貪戀權力,魚肉百姓,導致人民離心離德,一旦遭遇危難,這個國家自然就會崩潰。

你知道一位閣揆夫人如何近距離觀察臺灣政治的運作嗎?請閱讀:

〈給下一個世紀的備忘錄——《致一個青春民主的時代》自序〉

你知道「肉食者鄙,未能遠謀」是什麼意思嗎?請參閱:

〈從《左氏春秋》所載曹劌之勸諭魯莊公之史事而論仁政之道〉

你知道企業決策的核心驅動力是什麼嗎?請見:

〈決策夏學的奧秘〉

你知道莊子所說的「緣督以為經」是指什麼嗎?請看:

〈莊子「緣督以為經」在情志神合的治癒與逍遙〉

最後,編輯部亦誠摯地歡迎同門先進與各界同道友人,能夠共襄盛舉,提供個人無論是讀書、教學、工作、生活上的感懷,或是經典智慧應用的心得,在奉元電子報的園地中「以文會友,以友輔仁」。

【奉元薪傳】給下一個世紀的備忘錄——《致一個青春民主的時代》自序

文/李淑珍

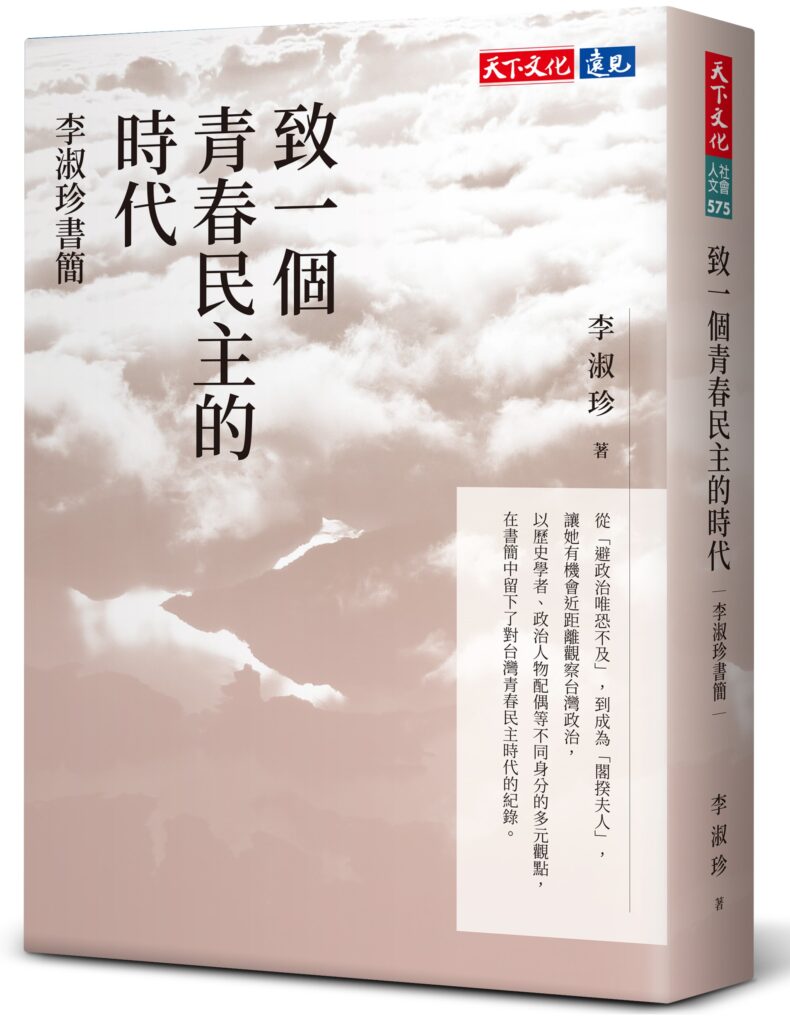

編按:本文作者李淑珍老師為奉元學會會員,曾於學會開講好幾期近代史相關課程,頗受好評!李老師最近出版新書《致一個青春民主的時代》,從一個政治人物家屬的視角,近距離觀察臺灣島內的政治生態與社會轉變,留下許多第一手的史料,有很高的參考價值。本刊特別徵得李老師與天下文化同意轉載該書自序,以饗讀者!

曾經,我勤於寫信,習慣以文字和友人、學生談心。

二十世紀的信箋是透過紙筆書寫、郵差傳送;如今,除了少數例外,那些紙本信件早已鴻飛冥冥、灰飛煙滅。到了二十一世紀初,電子郵件一度風行,彈指之間傳送複製,有別於傳統信件之傳送耗時、保存不易;而此載體可以洋洋灑灑、長篇大論,又和更晚近的 LINE、FB、Instagram、X、Threads 之輕薄短小不同。這本書所收錄的,就是我的書信史中電子郵件時期的舊作。

隨著年歲漸長,從容的時間、交心的情懷,都已不復可得;那段以電子郵件寫信的歲月,也成為某種「時代的眼淚」。將它們匯集成編,一如漫步秋林、摭拾落葉、夾在書頁中回味,自娛的成分多於娛人。

然而,有六年半的時間(二○○八-二○一四),由於外子江宜樺從政,我有機會近距離觀察臺灣政治。書簡中的觀點,反映出筆者的多重身分:歷史學者、大學教師、儒家信徒、妻子、母親,以及一個比較特殊的角度――政治人物的配偶。因此,這些書信不只記錄了筆者個人生命的點滴,也不期然為這個時代留下了深淺不一的若干刻痕。

身為政治人物的妻子,隨時可能遭到「婦人干政」的指控,在很大程度上並沒有言論自由。不論是在寫信的當時,乃至出書的此刻,自我審查的刀鋒,一直沒有離開筆者心頭、筆端太遠。更何況,臺灣社會黨同伐異,側翼網軍撒豆成兵,公共領域理盲濫情,大部分的朋友都不贊成我公開這些書信,外子更不樂見它們出版。這些因素,使我幾度遲疑,欲言又止,出版計畫推遲了三年、五年、十年⋯⋯。

如今打破沉默,與幾個原因有關:

――影響臺灣政治甚巨的太陽花學運(二○一四)將滿十年,其後座力延續至今,社會各界對其詮釋仍眾說紛紜。

――蔡英文政府八年任期即將結束,內政、外交、兩岸政策的成敗得失,可以蓋棺定論,與馬英九政府時代做對照。

――兩岸關係緊張,臺海兵凶戰危,加上個人年歲漸增、生命大限逼近,該做的事已經不能再拖延。

於是就有了這一本書。

筆者通信的對象有學生、有朋友,信中討論的主題形形色色,但大多是從一個「歷史學者/儒家信徒/政治人物配偶」的角度,觀察光怪陸離的臺灣青春民主現象,並思考個人如何在此一時代安身立命。

筆者所謂「青春民主」有二層意思。其一是指二十一世紀初「新公民」/「覺醒青年」橫空出世、積極參與政治,其二則是指臺灣的民主尚在青春、青澀階段。

就前者而言:目前活躍於臺灣公共領域的「覺醒青年」,大多出生於一九八七年解嚴前後,太陽花運動爆發時他們還是慘綠少年,目前仍在壯年階段。他們是臺灣的八、九年級生(或曰「千禧世代」,Millennials),受解嚴、教改、網路、社交媒體,以及本土化思潮影響,在人生觀、世界觀、政治認同、文化認同、美感品味、流行語彙、生活方式等各方面,皆與筆者所屬四、五年級生(嬰兒潮世代,Baby-boomers)大為不同。這些當年的慘綠少年,將左右臺灣的未來,決定臺灣的存亡。

就後者而言:臺灣解嚴迄今不滿四十年,民主資歷尚淺,許多選民心態如同青少年,一方面血氣方剛、充滿活力,另一方面也叛逆任性、唯我獨尊。爭取權利時不遺餘力、理直氣壯;但被要求履行成人義務時,則兩肩一聳,成為路人甲、路人乙。(――話又說回來,這些現象,或許不是因為臺灣的民主還很年輕,而是因為民主政治本質上就是如此?)

書中收錄的信件,時間從二○○四年到二○二四年,橫跨二十年歲月,而主要集中於二○○八年之後。全書分為兩卷。卷一〈轉角遇見政治〉包括「山重水複」、「海雨天風」、「驚濤駭浪」三章,反映了筆者從政治的旁觀者變為「苦主」的歷程。二○○八年外子進入政壇,在馬英九政府時期陸續擔任研考會主委、內政部長、副閣揆、閣揆,參與過政府組織改造、強化災防體系、年金改革、十二年國教等政策制定,處理過八八風災、高雄氣爆等天災人禍的善後,也遭遇到野草莓學運、反華光社區迫遷、反核四、大埔事件、洪仲丘事件,以及太陽花學運等政治社會運動的挑戰。

隨著責任加重,外界對他毀譽交加;不管他如何殫精竭慮,學界、文化界、社運界對他的責難紛至沓來,也對我們的家庭生活造成衝擊。此一時期的許多書信,是就我所知,嘗試回應朋友、學生的諸多質疑,也包括我從幕後觀察臺灣民主運作的省思。但這些努力終歸徒勞,許多人與我們絕交。這段跌宕起伏的政壇歷險記,直到二○一四年底國民黨在九合一選舉大敗,外子辭職卸任,才告一段落。

卷二〈遠行與回歸〉分為兩章:「在天之涯」及「坐看雲起」。二○一五年外子與我赴美一年,分別訪問東岸的哈佛大學及西岸的史丹佛大學。天涯海角的春花秋葉、人情溫暖,為我們療傷止痛;政治之外的廣袤天地,讓我們眼界大開,心境為之一寬。「在天之涯」即收錄了這段期間所寫家書。

經過三年半的流亡,外子由美國而香港、由香港而臺灣,回家的道路漫長而艱難。儘管太陽花官司纏訟六年、在校園中屢遭追殺,但他依然堅持理性,除了在香港城市大學、國立中正大學傳道授業,也成立長風文教基金會,繼續關心公共事務。

而我,始終都沒有離開校園與家庭,只是看著外子坐長途雲霄飛車,一路上忽高忽低,為他擔驚受怕,慶幸他最後終於安然落地。這趟驚奇之旅,使我看多了世情、增長了見識,也從史學與儒學的角度,對知識、政治與人生的意義有更多思考,「坐看雲起」即是這段時期的心情寫照。

對讀者而言,閱讀本書可能有兩重困難。首先,在特定時刻寫下的這些書信,反映當下心情與想法,內容往往跳躍而隨興。其次,這些書信的收件者大多互不相識,信與信之間並無關聯,只是依照時序排列,缺乏內在邏輯理路。它們好比用多年來掇拾的野草閒花,串接成不成形的花環;以琴鍵上不和諧的音符,譜寫一首複調樂曲。內容時而直白,時而幽微;心情時而大開,時而大闔,充滿真實人生的瑣碎與曲折。

書簡原為雙人探戈、多重對話,如今為尊重著作權,隱去對方發言,於是整本書變為一個人喋喋不休、喃喃自語,誠為一憾,為此要向與我通信的朋友、學生們深深致歉。

除了將部分朋友、學生名字改為化名,刪去若干涉及對方隱私的內容,並將原為英文的若干信件譯為中文,本書基本上保留當時信件原貌,沒有更動;時過境遷,心境、語彙已經改變,也無從回溯虛構。

為了幫助讀者理解時代背景與書寫脈絡,筆者接受編輯的建議,在各章節另外加上了前言。這些前言有如小論文,和書信的隨興性質大相逕庭,這是為了收束較為散漫的文風,讓全書有較為清晰的主軸。也不妨把它們看作寫給讀者的書信,雖然比較嚴肅,但一樣發自內心。

有心探討學者從政的成敗得失,或企圖窺探政治人物隱私的人,可以從本書中滿足若干好奇。而視我們如寇讎者,不只可以撿到槍,簡直是平白獲贈一個火藥庫,可以用來「出征」,發射成一片綿密的火網。

因此,直到此刻,我仍不確定會不會後悔出版此書。或許應該在整理好之後束諸高閣,任它從此湮沒草萊;等到百年之後,物換星移,留給有歷史癖的後人去研究?如果它竟然在我生前出版了,只能說:那是出於一時衝動,而非深謀遠慮。

不過,會不會也有些人願意透過它,增加一些對二○○八-二○一四年臺灣政治社會的理解?會不會有人願意想一想:那個年代為何受某些人詛咒,卻受另一些人懷念,或是既詛咒又懷念?會不會有人願意進而思考:解嚴後本應向上提升的臺灣,在民主實踐方面究竟遇到了何種困境,以致近四十年它似乎是向下沉淪?――如果有那樣的讀者,這本書的出版也算不負初衷。

畢竟,書信不只是書信,它也可以成為下一個世紀的備忘錄。一葉知秋,預告盛衰興亡的來臨。

二○二三年十月十五日

★購書連結

相關媒體報導

天下文化|李淑珍談學運:野百合、太陽花、保釣運動…,每一次都標誌著新世代橫空出世|《致一個青春民主的時代》

聯合新聞網|認318學運是「民主內戰」 李淑珍:不後悔當年讓江宜樺從政

Apple Podcast|聽說趙少康|李淑珍談《致一個青春民主的時代》: 李淑珍書簡

【奉元問學之一】從《左氏春秋》所載曹劌之勸諭魯莊公之史事而論仁政之道

文/潘朝陽

一

《左傳》是《左氏春秋》的別名,是與孔子同時之魯國史家左丘明所著的一部先於司馬遷《史記》的中國史學巨著。孔子以《魯史》所載孔子同時代的魯哀公之時期及其之前之春秋時代二百四十二年史事撰著了具有微言大義的《春秋經》,此經並非史著,而是借魯史之史事予以刪削敘述因而重新而成的一部「道德理想主義」的政治哲學之藍圖,蘊含了孔子設想的「據亂世—升平世—太平世」的「三世說」之批判和理想。由於孔子《春秋經》之文字簡練,左丘明擔心詳細之歷史日久之後會淹沒不彰,世人恐將不知春秋時代的史實,所以乃就魯隱公元年而終結於哀公二十七年,較《春秋經》延後十三年,基本依據孔子《春秋經》的時序詳實地編纂撰敘了這部《左氏春秋》;或以為《左氏春秋》如同《公羊》、《穀梁》兩傳,也是孔子《春秋經》的《傳》,所以就習慣而稱之為《左傳》,其實它是一部獨立的春秋史著,其正式之名是《左氏春秋》。

中國傳統之學,經史不能嚴格區分,乃是「即經即史、即史即經」,經者恆常之道也,惟往往由史事而顯,也就是依事顯理,而理無空懸;再則史亦非價值漂白的史跡,史家必有其史學、史識、史德和史觀,所以天下間無純然客觀的「事件史」,歷史必有價值判斷和意義抉擇,如《左氏春秋》、《太史公書》,乃至於後世的《二十四史》甚至於方志,皆有其對於人事物和時代的道德判準。

左丘明除了撰有《左氏春秋》之外,亦據春秋時代諸國史料而編纂了《國語》,皆在豐富、精彩的歷史敘述中寓有人文道德和政治社會的詮釋與批判。所以,我們研讀孔子《春秋經》,同時也探究《公羊傳》、《穀梁傳》,而也不可棄置或輕忽《左氏春秋》乃至《國語》不予用心讀之,因為經傳和史書同時重視研幾,才能具有道器、理氣的體用一而二、二而一的辯證整全的認識。

筆者此篇短文特別舉出《左氏春秋》著名的「曹劌論戰」(「長勺之戰」)的史事並及於其他經史來加以詮釋其中之常道慧命。

這個曹劌論戰的史事,出於《左氏春秋‧莊公十年》,本文逐章加以論述。

二

十年春,齊師伐我。公將戰,曹劌請見。其鄉人曰:「肉食者謀之,又何間焉?」劌曰:「肉食者鄙,未能遠謀。」

魯莊公十年(西元前684年),這是齊桓公二年,齊王為報魯國支持公子糾與他爭奪齊國王位之仇而興師伐魯。魯莊公將要揮軍迎戰。這時候,無權無勢的一介平民曹劌求見莊公。他的同鄉之人擔心他會惹禍,於是就勸戒他說:「那些大王旁邊的卿大夫和大臣會協助大王謀劃戰爭事宜,你什麼身份?憑啥去見到大王給他出主意?」曹劌就說:「那一幫貴族們,其實人品見識都甚鄙陋,他們哪能深謀遠慮?一定會敗壞了國家安全,魯國百姓就慘了,所以我要去給大王提出好的建議。」

此段話語指出魯國的統治階級之王公貴族們,在其時,是一群腐敗鄙陋的奢靡嗜欲、無德無識之輩。這類已經敗壞道德沒有學問缺乏能力的統治階級貴族,其實豈能治國?在春秋齊桓公將要稱霸的那個時期,魯國確實處於較小較弱之國的下風,而真正足以輔佐君王來振興國家的人才,往往是在非當權貴冑階級的處乎民間社會的賢士,曹劌是此中典型,而孔子、孟子、荀子又何嘗不是?

以古鑒今,現在的大陸,可謂君相皆賢而文臣武將皆能,國力日增月強,反觀當前的臺灣,則是徹底的「肉食者鄙」,時時刻刻圖謀私利,污政穢祿,完全不在乎人民之生活和此島之和平。相對照之下,這個島嶼其已甚危,其形式和結構之散潰和重組,將不日矣。

三

(曹劌)乃入見,問何以戰。公曰:「衣食所安,弗敢專也,必以分人。」對曰:「小惠未遍,民弗從也。」公曰:「犧牲、玉帛、弗敢加也。必以信。」對曰:「小信未弗,神弗福也。」公曰:「小大之獄,雖不能察,必以情。」對曰:「忠之屬也,可以一戰,戰,則請從。」

這一段對話,是曹劌被允許進入魯王之廷,面見莊公,他們兩人之間的討論之內容。這段話甚有意義且甚重要。它反映了春秋時代諸侯治國待民的基本態度和方式。此有三層次,第一層是莊公提出的以衣食分發救濟他人,曹劌告訴他,這是不均平的小惠,人民沒有真正受惠,不會支持大王您的貴族團體;第二層是莊公表示他身為諸侯王,他及他的貴胄是非常虔誠於敬拜神衹的,供奉了豐盛的犧牲和玉帛等祭品,神祇一定會賜福庇佑的,然而曹劌卻告訴莊公,其例行之祭禮只是王族私家的小信而非人民大眾的大信,這是無效的;第三層次是莊公說到他對於魯國的司法甚重視,一切大小案件,一定會盡心盡情地去追索明白,雖然不敢說已達到完全清楚,但卻是盡力地努力作到毋枉毋縱,曹劌聽了莊公講到他對司法之公正嚴明,就這一點才肯定了魯王,因為法律公正,這是盡忠於國家正義保障人民人權的一條不可違逆的基線,於此才可得到人民的擁護和支持。所以,曹劌認為較齊弱小的魯國憑藉莊公對公正的司法正義之重視,乃具有了魯國人民的堅強忠心,必能抗擊入犯的齊軍。

四

上述曹劌對莊公所述三種治道的優劣性的否定或肯定的判斷,反映了春秋時代(實亦包括了戰國時代)的政道的現象,而曹劌對魯王之言的批判,實則是儒家的基本價值觀之表達。關於莊公第一句陳述,那是以小恩小惠施政,乃不足以實踐仁政,是一種出之功利主義而且其功不均等的有限性治道,其效有限且其時必不能長久,彼時的統治階級的上下貴族,包括諸侯王、卿、大夫等,其居心雖有善者,欲施行良政,卻只「施以小惠」而以為這就是仁政。《孟子‧離婁第三十》這樣記載:

子產聽鄭國之政,以其乘輿,濟人於溱、洧。孟子曰:「惠而不知為政;歲十一月徒杠成,十二月輿梁成,民未病涉也。君子平其政,行辟人可也,焉得人人而濟之?故為政者,每人而悅之,日亦不足矣!」

當代學者蔣伯潛注解這一章說:

子產,春秋時鄭國的賢大夫,公孫僑也。聽,治也。溱、洧,鄭國的兩條水名。乘輿,所坐的車子也。濟,渡也。杠,橋也。徒杠,可通徒步之橋。梁,也是橋,輿梁,可行車子的橋也。冬日水涸,可以造橋,有橋則不必涉水,故民不以涉水為病。子產在鄭國執政,把他所坐的車子,在溱水洧水地方,渡來往的人。孟子說他只知道以恩惠待百姓,不知道真正辦理政治的道理,故曰:「惠而不知為政」。辟人,闢除行人,使之避己也。為政者在能平其政,而不在以小惠待人民。鄭國之水,不僅溱、洧,如不治橋政,則病涉者眾,安得人人以乘輿濟之?故為政者,若欲使人人悅其小惠,則雖日日為之,亦不足也。

由上所述,孟子是在批評春秋時代前於孔子的鄭國大政治家子產之行政,只是隨機式的小惠予民罷了,為政之道是仁政,而仁政之實行,是在政道和治道的總體性結構上有一種普及性、知識性和專業性的客觀建設與施為,其目的是愛人護民,而不是為了統治階級的私利,譬如以人民之便利之交通為例來說,充分建好的公路和橋梁以及水陸空之交通運輸器物之發明、建設以及有效和便利的使用,這才是仁政,換言之,仁政不是子產這種施以小惠之不平均且暫發性的私恩。

五

而關於莊公第二句陳述,是他表達了其時的崇祀鬼神祖宗之重要宗教文化和觀念,古代的巫術的倚重和鬼神的崇拜,是人類文明、生活、心靈的核心性內容,也是統治階級施行政治的主要運作的方式。魯王之言顯示了宗教內涵甚濃的禮法和文制,這不是他的特例之表現,這是甚普及的。孔子亦深具宗教終極性和超越性的心靈,如《論語》裏面,孔子提及的對天地和鬼神之敬慎態度以及對於祭禮的嚴肅莊重之要求,皆可看到孔子在華夏周文的敬天地、敬祖宗和敬聖賢的基本宗教深刻的人文道德倫常。如〈八佾〉:

祭如在,祭神如神在,子曰:「吾不與祭,如不祭。」

孔子謂季氏八佾舞於庭:「是可忍也,孰不可忍也。」三家以雍徹,子曰:「相維辟公,天子穆穆,奚取於三家之堂?」

子入太廟,每事問。或曰:「孰謂鄹人之子知禮乎?入太廟,每事問。」子聞之曰:「是禮也。」

上引三則一是孔子怒斥卿大夫擅權亂禮越級而行祭祀之佾舞;一是孔子入魯王之太廟參與陪祀,在祭禮之前,他對於祭禮的程序和細目,均甚敬慎而有所質問;一是表示崇祀天地鬼神之祭祀,必須身心臨在,這才是宗教神聖性的真實存有,是內外之敬德,否則,只剩虛假空洞的外在偽飾,那就是禮樂之制的崩壞。此三則敘述,一方面顯示了春秋時代的宗教崇敬之周文,已經嚴重淪喪,一方面則顯示了孔子對於天地鬼神的超越且內在的精神之堅持。

對於鬼神之上古傳承而來的深遠傳統,孔子也是肯定的,他贊頌大禹曰:

禹,吾無閒然矣!菲飲食,而致孝乎鬼神;惡衣服,而致美乎黻冕;卑宮室,而盡力乎溝洫。禹,吾無閒然矣!(《論語‧泰伯》)

孔子明白說他對古聖王大禹,是沒有任何非議、批評的。朱子注釋:

致孝鬼神,謂享祀豐潔;黻,蔽膝也,以韋為之,冕,冠也,皆祭服也。溝洫,田間水道,以正疆界,備旱潦者也。或豐或儉,各適其宜,所以無罅隙之可議也。

朱子指出大禹對於自己個人是儉樸無奢的,但對於兩項大事卻是盡心盡力且盡其結構性和禮儀性的設施與實踐,一是敬祀鬼神之宗教之禮,一則是事關人民生活和國家富強的農耕文明之振興和發揚。而孔子肯定大禹的大功德之一正是對於鬼神的孝思和崇敬。

在《論語》的篇章中,有不少關於孔子對天和鬼神崇祀敬謹之記載。除了上引之例證,還有他敬奉祖宗之相關記錄,在〈鄉黨〉有載:「鄉人儺,(孔子)朝服立於阼階之上。」儺,是指民間流行的祭神驅鬼的儺舞,在鄉民的迎神賽會而行驅鬼之遊街之舞時,孔子身穿上朝的大禮服站立在他孔氏祖廟之大門的臺階上,其主要用意是阻擋那些亂竄的妖鬼跑入祖廟干擾了孔氏的祖先。於此證明了孔子確實心懷祖宗在焉的宗教存有感應之識覺和情感。再者,孔子的天,亦具有宗教神聖上帝存有性質之天義,其例亦有,如〈八佾〉有載:

王孫賈問曰:「與其媚於奧,寧媚於灶。何謂也?』子曰:『不然,獲罪於天,無所禱也。」

又顏回死,孔子大慟而哭曰:

「噫!天喪予!天喪予!」(《論語‧先進》)

又在〈子罕〉也有一章敘述:

子疾病,子路使門人為臣。病閒,(孔子)曰:「久矣哉!由之行詐也,無臣而為有臣。吾誰欺?欺天乎?且予與其死於臣之手也,無寧死於二三子之手乎!且予縱不得大葬,予死於道路乎?」

這些章句皆清楚深刻顯示了孔子的神聖終極信念的宗教心靈和情操是甚傳統性的、古典性的,而其最高超越的存有本身就是天,這個天,不是後世的哲學家們以為的那種形上哲理所指的抽象之「理體」,而是遠從三代以降的神聖性的、宗教性的天。

總之,魯莊公的宗教崇祀神祇以禱求國家平安的那種思想和心靈,是春秋時代的普世性價值信念。孔子也是如此,孔子後儒亦記載了孔子這方面的觀念,《中庸》就有此句:

子曰:「鬼神之為德,其盛矣乎!視之而弗見,聽之而弗聞,體物而不可遺。使天下之人,齋明盛服,以承祭祀,洋洋乎?如在其上,如在其左右。《詩》曰:『神之格思,不可度思!矧可射思!』夫微之顯,誠之不可揜如此夫!」

朱子注釋此章句說:

程子曰:「鬼神,天地之功用,而造化之跡也。」張子曰:「鬼神者,二氣之良能也。」愚謂以二氣言,則鬼者陰之靈也,神者陽之靈也;以一氣言,則至而伸者為神,反而歸者為鬼,其實一物而已。[……]孔子曰:「其氣發揚於上,為昭明焄蒿悽愴,此百物之精也,神之著也。」正謂此爾。[……]誠者,真實無妄之謂。陰陽合散,無非實者。故其發見之不可揜如此。

孔子本人以及《中庸》,皆無陰陽之氣的觀念,而只有誠道、天命、德行的觀念,宋儒以陰陽之二氣來說鬼神,這是自漢時摻入陰陽氣論之後儒的思想,但朱子特引程伊川的說法以及他自己的論述,其話語的重點乃是指明孔子的鬼神祭祀宗教觀,是以「誠」為其核心。

在孔子以及所有儒家,都懷有宗教義的超越性和終極性的神聖信念,而此神聖義會彰著於所有禮樂文制之中,成為中國人的重要的敬德和敬儀,自古以來,儒家在禮上有三祭,一是祭天地;一是祭祖先;一是祭聖賢,孔子就是在此三祭中來貞定自己和弟子以及其時的執政之貴族階級,其中心價值是誠、是敬,亦是孝弟之道。

這個宗教神聖情操和德行,在《論語》中也顯現了,孔子提醒:

人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?(《論語‧八佾》)

禮云禮云,玉帛云乎哉?樂云樂云,鐘鼓云乎哉?(《論語‧陽貨》)

敬祀天地祖先鬼神的宗教,是最高的禮,乃君王、貴族和黎民共同遵行的文化和倫常,但其最重要的精神卻不是外在的繁褥之禮節,而是核心價值信念和素養,此即仁。

孔子以仁為核心而論禮樂文制和宗教鬼神敬祀之本質,此種內外一體的觀念,是上古中國通行的普遍法則。此處謹舉周之內史過的一番陳述來加以證明,《國語・周語・內史過論神》曰:

(周惠王)十五年,有神降於莘,王問於內史過,曰:「是何故?固有之乎?」曰:「有之。國之將興,其君齊明、衷正、精潔、惠和,其德足以昭其馨香,其惠足以同其民人,神饗而民聽,民神無怨,故明神降之,觀其政德而均布福焉。」

《國語》是左丘明蒐集整理編纂了春秋諸國的史事而成的先秦重要的史冊,此章載於其〈周語上〉,是周惠王時代的周廷之內史過回答惠王關於降神現象而有的神祇之降顯與國家吉凶的關係。過,是人名,而內史則是此人的官職,他是周之朝廷中的內史,其職責是掌管爵祿之置廢以及策命諸侯、孤、卿、大夫之職。

惠王十五年,有神降於虢國境內名為莘這個地方,惠王乃詢問內史過,有傳聞人們發現虢國的莘有神祇降臨,這是真的嗎?以前也發生過嗎?內史過乃回答而發揮了一個很關鍵而重要的王須行仁的政道,他就其時的鬼神觀來論述仁政之道,內史過告訴惠王,如果一個國家將要興盛,其君王就必定聰敏心明、性格正直、為人精勤且高潔,而又德惠施於民,其政事是仁愛和祥的,此種賢君的祝禱於神祇的馨香一定能上達於天廷,而他的仁政之德又能普施給黎民百姓,於是神祇接受了這位賢君的敬祀,黎民百姓也幸福快樂地認同了他的施政,所以神祇從天降臨,觀察了賢君的德政,於是就會賜福給他和他的國。

國之將亡,其君貪冒、辟邪、淫佚、荒怠、麤穢、暴虐;其政腥臊,馨香不登;其刑矯誣,百姓攜貳;明神不蠲,而民有遠志,民神怨痛,無所依懷,故神亦往焉,觀其苛慝而降之禍。

內史過接著就說出相反的狀況,那就是昏昧的君王只有亂政,如此句所說的「貪冒、辟邪、淫佚、荒怠、麤穢、暴虐」等昏暴荒唐愚蠢的種種邪行惡行,皆是夏桀、商紂等暴君的本性和行為。這樣的暴虐殘酷之劣政之下,就一定不會敬祀神祇,而且暴政更以酷刑誣陷殘害黎民百姓,於是祖先神明無有馨香,乃就晦暗無明,人民則懷二心而反抗叛離,於是其國人都紛紛逃去國外。在此情況下,人民和神祇都憤恨異常,而無所依靠,所以天神就從天上下至其國視察其深沈罪業並且降下巨大災禍予以嚴懲甚而誅滅。由於神降在虢國,究竟是吉或凶呢?惠王進一步詢問內史過。於是內史過就講出了重點:

或見神以興,亦或以亡。昔夏之興也,融降於崇山;其亡也,回祿信於耹隧。商之興也,檮杌次於丕山;其亡也,夷羊在牧。周之興也,鸑鷟鳴於岐山;其衰也,杜伯射王於鄗。是皆明神之志者也。[……]

臣聞之,道而得神,是謂逢福,淫而得神,是謂貪禍,今虢少荒,其亡乎?

內史過舉夏、商、周三代之興亡或盛衰,來說出其神降之機;興盛時則神降福,而衰亡則神降禍。他指出王有德政,神才會賜福庇佑,反之,則神一定降禍懲罰。現在這個虢君年少荒誕,其政腐敗,一定會亡。

惠王命太宰帶領傅氏、祝、史前往虢國進行祭儀為其祈福,內史過也隨從前去觀察了解,他返回覲見周惠王作了觀察虢國的報告,他說:

虢必亡矣,不禋於神而求福焉,神必禍之;不親於民而求用焉,人必違之。精意以享,禋也;慈保庶民,親也。今虢公動匱百姓以逞其違,離民怒神而求利焉,不亦難乎!

內史過指明虢公對神祇全不祭祀尊禮,卻又向神祇要求降福,神一定反過來降下災禍;同時,虢公對於國人不親愛也不仁惠,卻拼命剝取榨奪他們的財物,虢國人民豈有不背離之理?誠心一志地供奉祭品敬祀神祇,名為「禋」,這是對於神祇必須的態度;同時,慈愛並且保護國人,這就名為「親」,是治民以仁的基本態度。當今的虢國之君卻是盤剝百姓來滿足自己無窮的私欲,他的不仁,恰是背離且殘害了黎民的暴行,這樣的惡政,還想得到神祇的護佑來獲得大利?正好相反,這種邪惡之暴政觸怒了神祇,神祇必降下亡國的大災。

《國語・周語》在這一章史敘的最後曰:「(惠王)十九年,晉取虢。」這個不敬祀神祇且不仁愛人民的虢國,終於被晉國誅滅。

上述這一大段《國語‧周語上》記載的內史過論敬神與愛民關係了諸侯國之興亡的史事和觀念,是上古時代華夏政道之標準規則。其關鍵是敬慎仁愛之心來敬天地鬼神,亦以之來行仁政王道,而其根本乃是仁心的行仁政。這一主要精神,是孔子肯定的、也是如此主張的。

因此,在《左氏春秋》之中,雖然魯莊公向曹劌說他有敬祭鬼神,此意思是他合於周文中的宗教禮儀,尊重三代以降的祀神傳統,但曹劌卻直指莊公只是虛應外在的祭典而並非出發於內心的真誠,而由哪裏可以證明?這就是須從魯莊公的施政是否確能將利益普施於黎民百姓,而曹劌一則點出了魯國的祭典的空洞虛假,而一則詢問莊公的施政有否照顧其庶民,顯然僅從諸侯貴族之行禮敬神的儀式中,只能看到諸侯貴族之一家之私益的內容而無法證明其政治是否具有愛民護民之精神。因此,君王若欲獲得上天和鬼神之庇佑,必須在為政上超越統治階級的私利,而必得為全民之生存和幸福來盡心行其仁政。

六

基於上述,所以曹劌肯定了魯莊公的這個最後一句之表達,魯王他說到:「小大之獄,雖不能察,必以情。」曹劌乃回曰:「忠之屬也,可以一戰,戰,則請從。」莊公告訴曹劌魯國的大大小小一切司法案件,雖然不能每一件都可明明確確地來徹查而無冤屈,但是一定會按照其實況,一項一項誠摯認真地去盡心努力調查處理,總是希望可以司法公正清明而作到毋枉毋縱。曹劌聽到這一句話,他就認同了魯國是可以全民抵禦來犯的齊軍的,因為以公正的法律和司法來保障全民的生命和財產以及全民基本的人權尊嚴,這就是為政最起碼應達到的底線,作到了,國人一定擁戴這個君王,也支持這個朝廷。上層和下層皆具有共同意志,如此,必能對抗敵國的侵略。

《左氏春秋》這一篇章最後所述就是曹劌與魯莊公共乘一輛兵車,率領魯軍出戰齊軍,而終於擊退了強齊的敘述,那就是史上有名的「長勺之戰」之「一鼓作氣,再而衰,三而竭」的故事。左氏所敘史事如此:

公與之乘,戰於長勺。公將鼓之,劌曰:「未可。」齊人三鼓,劌曰:「可矣!」齊師敗績。公將馳之,劌曰:「未可。」下,視其轍,登軾而望之,曰:「可矣!」遂逐齊師。

既克,公問其故。對曰:「夫戰,勇氣也。一鼓作氣,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大國,難測也,懼有伏焉。吾視其轍亂,望其旗靡,故逐之。」

由此可知曹劌是一熟習兵法的韜略家,他知兵也。但在兵法上的正確和靈活之運用,只是其中一個戰術上的條件,最主要的用兵而勝的關鍵,卻是魯之君臣軍民之全國共同抗敵的堅強意志,而具有如此團結一致的抗敵意志之核心因素,則是為政者之能照顧庶民百姓的切身權益和尊嚴,這一點,魯莊公是實踐了,因此能夠擊敗入侵的強齊之軍。

統治階級之施政,必須以人民的信賴和支持為基礎,是古代儒家的根本觀點。《論語》有所記載,〈顏淵〉載曰:

子貢問政,子曰:「足食,足兵,民信之矣。」子貢曰:「必不得已而去,於斯三者何先?」曰:「去兵。」子貢曰:「必不得已而去,於斯二者何先?」曰:「去食,自古皆有死,民無信不立。」

蔣伯潛釋此章較朱子清楚明白正確,他說:

子貢問政孔子,答以「足食,足兵,民信之矣」者,以此三者為政治的要項也。「足食」之食,指民食;「足兵」之兵,兼指軍器和徒卒;「民信之」,是使人民信仰政府。子貢又問:「萬一這三件事不能都做到,那一件可以暫時先去掉?」孔子答道:「去兵。」子貢又問:「萬一足食『足食』和『民信之』兩件事還不能都辦到,那麼,又把那一件先去掉呢?」孔子又答道:「去食。」把足食的去掉,不將有餓死的人嗎?故接下去說:「自古皆有死,民無信不立。」蓋「死」是自古以來人人所不能免的。人民如能信仰政府,則雖民食不充,軍備不足,亦能效死勿去,與國家共存亡;若為政者失信於民,則兵和食雖充足,民亦將叛之,「民為邦本」,民叛之,國還能立嗎?

由上述蔣氏的詮釋,很明白孔子的治國之道是以民心之向背為關鍵的,而若要國人真能信仰、支持、擁護這位君王以及這個國家,那為政者就必須長久不變地真能育民護民,把自己的國人視為親骨肉真家人,否則一旦統治階級和這個國家有災難降臨,那些不信仰此君王及其朝廷的人民逃死都嫌來不及了,怎麼會犧牲自己來護衛爾之不仁不義的暴政呢?

再者,孟子也有相同的觀點,君若行仁政,人民必對仁君盡心效忠而願禦敵而死,且死而覺得光榮。在《孟子‧梁惠王上》有一章句提到梁惠王被齊國擊敗,其長子戰歿;再又輸給秦國,被奪佔了七百里的領土;而又被南方的楚國入侵受辱。可以說梁國也就是魏國,在惠王時代,飽受三強齊、秦、楚之攻略侵地殺人的敗戰,梁惠王可以說是一個喪權辱國之昏君,但他顯然並未明白何以其國會衰敗如此之故,乃是惠王之為政是典型之暴亂害民之惡政,人民和軍隊沒有必死效忠的心,反而皆有仇恨之意,當然每戰必敗。孟子警醒惠王曰:

地方百里,而可以王。王如施仁政於民,省刑罰,薄稅斂,深耕易耨;壯者以暇日,修其孝弟忠信,入以事其父兄,出以事其長上;可使制梃,以撻秦楚之堅甲利兵矣!彼奪其民時,使不得耕耨以養其父母;父母凍餓,兄弟妻子離散。彼陷溺其民,王往而征之,夫誰與王敵?故曰「仁者無敵。」王請勿疑!

孟子直指秦楚兩國的統治階級奪其人民耕稼之時節,使他們不得耕耨以養其父母妻子,而使父母凍餓且兄弟妻子離散,這兩國是陷溺其國民的殘暴酷虐之亂國。然而何以又可以興兵侵伐魏國?其實此即孟子說話高明之處,魏國實際上也是類似秦楚一樣的殘民之亂國且又較秦楚更糟,所以秦楚入侵,當然梁惠王就必敗無疑。孟子論述至此,乃即點明重心,那就是「地方百里,而可以王。王如施仁政於民,省刑罰,薄稅斂,深耕易耨;壯者以暇日,修其孝弟忠信,入以事其父兄,出以事其長上;可使制梃,以撻秦楚之堅甲利兵矣!」他勸請惠王實施仁政,司法講求公正清明,減輕賦稅,鼓舞支持人民的農耕,然後在平時推展人文道德倫理的國民教育,這樣的既富且教的魏國,其國民必定擁戴仁君而效忠魏國,君臣吏民的意志完全同一,這樣的國家必固若金湯,外敵就不敢覬覦,而且若敢入犯,也必鎩羽敗潰。因此,治國和存國之道,依孔孟也就是施行仁政必須實踐的對人民之有信有義有愛而已。惜乎!孔子孟子乃至於荀子之一切對諸侯、卿大夫等統治階級的貴族之行仁道和王制之呼籲、啟示和要求,終究是失望、失敗的。

七

春秋時代曹劌對魯莊公之論政和對策,基本上有三項重點,一是為政施仁必須普及,而非只是施小惠而已,此中反映的是政治之道是須設計客觀性的結構,並非君王個別的、主觀的、一時的小恩小惠;一是為政者的宗教祭祀之禮,只是外延的儀式,真正的恆常之道是其內在的誠心,而這個誠心並非在祭神典禮中證成,而必須從君王之為政是否真誠對待庶民百姓的實質政治中證成;一是仁政王道的核心,不在小惠,也不在朝廷的宗教祭典以及一切典禮,而是在治道中的一切政策是否都以養民、保民、教民為主旨且是否都真確地實踐。

所有的歷史在其史脈中以及當代,都是活著的,以古鑒今,是今人讀史的目的,從古史裏的常道和變易之理中,可以給予當代的存在性有所印證。若從曹劌對魯莊公的對策和評斷,再推衍到古史和孔孟之仁政王道的軌轍之標準來看當今之臺灣居廟堂之上的肉食者,彼等何止乎鄙而已,乃是極其卑污奸邪者也,不亡是無天理也。

甲辰年陽曆六月二日,寫於臺北‧天何言齋

【奉元問學之二】決策夏學的奧秘

文/吳哲生

決策,是每個人及組織每天,甚至是無時無刻都在進行的活動,隨著「腦科學」(neuro-science)、「神經元運算」(neuron computing)的研究成果解密,我們對決策這個活動有了更多元而深入的了解,也將帶動新一波革命(如低能耗、高效率、合作當道),開創一個高手如雲但也協作無間的新天下!

近日內,被譽為「AI 教父」的黃仁勳再度來臺,掀起旋風。從 AI 晶片串起的產業生態,例如輝達、臺積電、美超微、廣達、華碩、鴻海、雲達等等臺灣 AI 晶片生態夥伴,到輝達組建的「元宇宙」服務平臺 Omniverse 所連接的衍伸服務生態系,我們都可以看到人類低能耗、高效率、廣連結、合作當道的新革命脈絡。

事實上,這一波的典範革命似乎又盪回我們夏學核心的「元」與「合」,特別是在企業領域,找到企業發展的靈魂、原動力、核心價值,也就是企業的「元神」,並且學會如何能整合「宇宙之力」、自力、與他力,成為經天緯地妙萬物的總體資源,幾乎是企業決策最重要的議題之一。企業的永續發展跟企業的「元神」是否能夠與時俱進息息相關,「元神」正是關乎企業決策的根本要素之一,數千年來企業成為社會中創造價值的重要單位,關鍵所在即是對企業這種生意單位的定義與定位。

讓我們先回到 19 世紀—1873 年,亞當斯密出版了他的《國富論》(The Wealth of Nations;全名為An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)過了一百多年後,日本實業之父澀澤榮一辭官從商,開始了他波瀾壯闊的創業之路,也讓他開始思考是否能用《論語》經商,在他看來,只要遵照《論語》的訓誨經商,必能獲利。之後,他創辦了 500 家企業 600 項社會公益,並總結實踐心得寫下《論語與算盤》,主張「義利合一」,奠定日本經營思想的基礎。

這一個善用經典與人性光輝來幫助自己及別人增進幸福的路,亞當斯密在 1759 年就提出了他的構想,他在《道德情操論》(The Theory of Moral Sentiments)中演繹了幫助別人幸福地的情操,也為人類從創造財富與價值的過程中同時服務別人幫助別人,提供了可能性的論證。因此,《道德情操論》及《國富論》合而為一的珍貴智慧,可以協助人類提升到更高的物質及精神幸福的境界。

在亞當斯密之前的近 1,900 年前,司馬遷用《史記・貨殖列傳》把孔子傳承自《易經》「群龍」的理想來作《春秋》之志,落實到天下人,不論像姜太公、管仲,或是升斗小民,只要能夠「用本守之,以武一切,用文持之,變化有概」,服務別人幫助別人,都是能夠增益造福的「群龍」。

這樣的典範思想可以綿延 2,100 年,近代也因為如澀澤榮一、松下幸之助、查理孟格、華倫巴菲特、稻盛和夫等等的實踐個案的啟發,加上近年風起雲湧的 ESG、永續治理等全球風潮,讓更多企業領袖與人才可以用更寬廣的生態系統觀點(eco-systemic view),關照更多的利害關係人(stakeholder)來進行決策,讓夏學智慧進一步成為 21 世紀企業領袖與人才實際生活、工作中,形成策略、選擇、判斷及行動的重要參考。

再如我們寶島臺灣的企業中,也有越來越多願意把獲利、賺錢之外的因素納入他們重要決策的核心價值及高端原則之中,讓他們的決策可以造福更多的利害關係人。像盧明光董事長在經營事業並創業有成之後,號召校友共同創立公益興學基金會,提升大同大學的定位,邀請更多一流的師資培育一流的學生,爭取優秀的人才接受既有內聖特色的博雅通識,也有外王胸襟的產業核心領域的整體性視野,可以為我國培育出未來所需的產業菁英。另外他在中華企經會擔任理事長起,投身企業經理人的培育,並且在卸任理事長後受聘擔任「企經學苑」的校長,十餘年來與創辦 Mini EMBA 的陳定國教授共同奉獻專業經理人精益求精的培育逾 25 年,培育人才超過 1,600 位,深獲各界讚賞。

一個企業中人,經營事業成功、創業有成、獲利無數等等固然會受到社會的重視,成為年輕人效法及羨慕的對象。就像一些權傾一世、雄霸天下的國家領導人也會被一些社會大眾列為重要的人物而效法及羨慕。但是在受到人們效法及羨慕之餘,還能贏得人們的尊敬、喜愛、甚至景仰的人,則往往在世俗的成功與成就之外,還有他們獨特的人格魅力及感召人心的特色。其中的差異一般人或許不易察覺,但是我們可以從他們自我期許或自我定位中,找到十分有意思的端倪。

同樣賺錢一百億,有的人全部放自己口袋,用來提升自己的物質生活、或分享給家人親人;有的人則拿出相當的比例或贊助或推動社會公益,分享給許多素未謀面的天下蒼生;有的人撥出一定比例,繼續投入研發或其他事業,並用其所得或利潤降低人間的苦痛、解決社會的問題、預防大自然或社會的風險。有些人雖然收入有限,但是在行有餘力的情況下投身社會公益,關懷弱勢族群,弭平人間不公等等。還有些在專業領域卓然有成的菁英,除了以專業服務社會之外,並結合不同領域人才,或培育新秀,或解決政府力有未逮的問題。當「利他」的價值成為重要人生或經營決策的高順位考量因素,志業的含量便提升,社會亂度(social disorder,social entropy)自然降低,人們生活中的幸福感極可能因而提高。

稻盛和夫在他創辦第二電電(KDDI)及答應拯救日本航空時,都曾問自己是否只是為了自己個人的利益而已,當答案都是為了「利他」後他才毅然決然地勇往無前,最後也真如事前所訂的目標。他的「能對他人有幫助,讓人感到喜悅,就是自己最高的幸福」的心,跟《易經》裡所說的「能以美利利天下,不言所利」的心,兩者步影沿流,遙歌相和,也是 21 世紀人間決策時很可以參考的心。日本社會所發展出來的「冥利」思想,一方面鼓勵大家在各自的領域精益求精,登峰造極,例如追求「商賣人冥利」;一方面也鼓勵人們追求無形的利益與價值,並把這樣的追求與努力成果都當成人生最高的幸福。這些發展都與夏學智慧的落實,彼此相得益彰!

對於個人或組織的決策,夏學提供了極為珍貴的智慧,從決策基礎的關係人網絡及決策生態系、決策目標的組合與順位、決策風險的探知與胃納治理、決策關照的時空情境、決策目標的衝突,到利害關係人權益的協調與整合等等,都有獨到的參考錦囊,是相當具有實踐印證的系統性智慧。決策者修練成為頂天立地的人才是夏學提供給21世紀人們極為珍貴的智慧資產,透過為學、為人、為德、直到成為頂天立地的「群龍」、「大人」、「士君子」、「真人」、「至人」、「聖人」、「元儒」等等,決策者的境界、胸襟、格局、視野不斷提升,決策常可以更周全、圓融、正確、高明。

不論是早期的企業家如范蠡、子貢、白圭,或是國家資本主義時期的伊尹、武丁、傅說、漢文帝、光武帝、唐太宗、宋仁宗、張居正、清康熙等等,都留給我們做為決策者珍貴的案例。唐太宗知人善任,但權傾一世如魏徵卻門前僅容旋馬,權與錢分立而造就貞觀盛世。奇妙地,這樣的決策智慧也印證在讓米澤藩起死回生的英主上杉鷹山的個案中,如主政的莅戶善政生活一如窮學生,上杉鷹山矢此靡他地為民造福,人民終能豐衣足食,讓米澤藩在他及團隊的努力下,安度飢荒之年。

寶島臺灣在尹仲容、經國先生、李國鼎、孫運璿等等先進的數十年共同努力下,奠定了科技人文經濟社會良性發展的基礎,民間力量厚實、企業精勤奮勵、文化民風樸實友善,已成為 21 世紀人類生活的典範社會。中正先生堅定保衛國土及最終的授權尹仲容,經國先生毅然決然地推動改革及建設,李國鼎、孫運璿等等先進在關鍵的時刻無私地決策,心存大公而光風霽月,雖然兩袖清風依然甘之如飴,也為我們留下了珍貴的決策典範。夏學的素養在他們的身上落實到增進百姓生活的幸福,接續到潘文淵先生義務為我國積體電路產業奠基,都是令人動容的印證!

21 世紀的今天,我們生存在一個由規則交織但又充滿著例外的世界,有人說:規則包含了例外,例外也豐富了規則。因此,決策的情境中固然有一些規則或典範(paradigm)可以參考,但是在一些非常的決策情境裡,我們也需要依據現實狀況發揮獨立的判斷,來通權達變以創造最大多數人的最大價值或幸福。很幸運地,夏學提供了異常豐富的經權智慧供我們選擇應用。現代的科技突破,演算法日新月異,透過超級電腦、量子電腦(quantum computer)、端點運算(edge computing)以及人腦神經元運算(neurons computing)的網絡演化發展,可以提供我們決策時更多的參考與助力,若能透過整合夏學智慧與最新科技突破,開展在我們面前的可能又是一個前所未有的新宇宙!

【奉元問學之三】莊子「緣督以為經」在情志神合的治癒與逍遙

文/陳有志

(一)

莊子「逍遙」及「齊物」的自然思想,主張合氣順物,頤養人我兩行而無待,無拘心志,齊備萬物,蹈遊道術,逍遙達生。

志意自得,冥物獨遘的逍遙道術。首先的方法,在荅爾喪耦,形如槁木,心如死灰。任達齊物,才能進一步乘物遊心,最終冥然物化。

這個合氣通道的自然,在蘧蘧然來掌握真正的變化。齊物才能令終如始,成命在鯤化為鵬,莊周化為蝴蝶,一種恍惚為一的物化狀態。莊子無待無端的逍遙思想,就在「形全精復,與天為一」,作為「事之變,命之行」的「成和之修」。

那麼,「齊物」與「物化」,所說的「物」,是什麼?如果「物」是探索自然的起源,「物」就該指為「萬物」。如此,又何以知,我能全部盡數,並「齊」為一呢?這樣「近死之心」,在心中的「物」,又會是什麼?

理解莊子的「物」,可以從了解莊子「彼我近取」的「成合」認識論開始。這是《齊物》說的「非彼無我,非我無所取,是亦近矣。而不知其所為使。若有真宰,而特不得其眹。可行已信,而不見其形,有情而無形」。

大意:沒有他物就沒有我,沒有我的感知相應,也就沒有他物的存在。我和他物相互隣近,才共有一個存在世界。但不知道,其中有什麼理由在指使。彷彿背後有一個真宰,也找不到真宰的任何徵兆。只有在我感知物的相互作用,賦有一個可驗證的情狀,其中不見真宰的形體,真宰只在作用中表現情狀,沒有具體的形象。

「彼我近取」,指出的「物」。只有「彼我」之間,相互成合的「近情」。表現「近道」的真情。「物」與我取的「物情」,同時有一個「近死之心」,排除「成心」的前提。才與自然並行為「道」,「可行已信」,有一個真實性。

這是「彼我近取」以成合認識的特徵。自然現象,在「非彼無我,非我無所取」,就必須有一個共存性的前提。也必須遵循在持續的時間,才能滲透知覺,感知這個世界。因為,「物」有一個外部存在,為不能通約的「一」。另在持續中,有一個不能通約的「多」。

知覺在一對一的續集,就是這種持存知覺的存在,作為終局。這裡,包括我個體的協變延續,理解這個世界不是一成不變,個體只能以生命,坦露在這個世界之中。

這是莊子界定「物」,存在的「彼我」,就是連續關係中的任何情狀,表象部分到部分的自然情狀。所以,「物」必然是「萬物」,知覺也必然附屬在時空中的屬性。這個屬性以部分,成為可數的數,並平行存在「我取」的情志之中,有一個存在無盡的世界。

這種廣延知覺,不承認只取「彼」,視為對象化的形式物。把「物」附加到「我」的心理,指出物性中的大小、顏色,諸等感覺屬性。一種使用抽象形式,作為物象外延,都只是以謂語邏輯,作為二分法的辨識。

這是莊子指「成心」,抹拭時空,喪失生物應有生成的活生情狀。外延無法擁有時間,就無法賦予廣延知覺,振動我的情志,牽動我的生命,進入自然的變化之中,捲進整體生成演化的宇宙之中。

所以,物情可「取」。因為,「物」可「近」,可「親」。可近為可「情」,可親為「近情」。相互關係為親,親合就無限牽取,導引而出的無限情狀。這是成合為生成生命的情狀,捲入整體共有自然的天道之中。

《齊物》以道樞為自然,指出的成合的知識論,就是基於「彼出於是,是亦因彼」,所說的「物無非彼,物無非是。自彼則不見,自知則知之。⋯⋯彼是,方生之說也。雖然,方生方死,方死方生。方可方不可,方不可方可。因是因非,因非因是。」

因此,莊子的「物」,不是物性。「彼是方生」的「取近」,正以文深縝密,進一步開展傳統因數數理,成為聚合關係的自然哲理。本義如《說文》指「物,萬物也。牛為大物,天地之數,起於牽牛。故從牛,勿聲。」

「牛」為「大物」就是一物,整體為大為一。「物」可取一為數,作為「天地之數」的連續數域。原因在「起於牽牛」。「牽牛」就是一對一的連續計數。牽取也就是集合對數。大物取一個整數為單位一。可以,一物對一,以一為可計之整數及數序。所以,天地萬物,取近都可以計算,推遠由循環進位數值,可以界定出一個無限數的數域。

又《說文》「從牛,勿聲」。形聲在「勿」,也義涵在「勿」的同聲。「勿」字本義,在甲骨文是指雲彩,即是「忽」的本字。陽光穿透雲層,雲層顏色飄忽不定,變幻莫測。但作為變化中情狀,是那麼光色明豔。是否為莊子說的「有情而無形」,就不得而知。

但「牽牛」明喻,牽引整個可計可推解的數理。也在進位數值,提供一個極數概念。或許,是《齊物》「真眹」的「物情」,意思也算清楚而明白。至少,《天下》也說「以天為宗,以德為本,以道為門,兆於變化,謂之聖人。⋯⋯以法為分,以名為表,以參為驗,以稽為決,其數一二三四是也。」

參驗稽決為可以近取,而有信有效,就在「數一二三四」,一對一相應在不同差異情狀,知覺以差異表示時空的廣延性,整合一個無窮序列,有個無窮的共有數域。這是「彼我」的「近矣」,雖「不知其所為使」,但萬物成為可計可算,雖「不見其形」而「有情」而無限情狀。

這是莊子說「安時而處順」,因「方生方死,方死方生。方可方不可,方不可方可。因是因非,因非因是」,有一個相互為因果,成為可信而共有秩序,賦予自然廣延變化,有一個整體性的肇因。

「齊物」中的「物」,就是以萬物成合為「一」。這不是白馬的「白」與「馬」,存在種差的普遍概念,作為抽象體,及「天地,一指也。萬物,一馬也」的唯名論。莊子反對這種壓抑實在的感性,喻指為名,把「物」視為「見其形」的形式主義。

「彼我近取」,必然是一個可近可親,一種實存及實現的存在,成為生成生命及可情狀在共在的自然之中。

(二)

《齊物》「彼我取近」,為何又與《養生主》「緣督以為經」與《達生》「能移相天」相關?因為「彼我近取」,不見得保證,一定能齊物逍遙。齊物逍遙,只在「緣督」勾勒出來的三重廣延,三者為一的辯證,才能探索莊子物化自然的真正精神。

「緣督」的身體,作為軀體存在的活體,也是莊子無待思想,最特別的部分。這種存在活體,就是《養生》說的「緣督以為經,可以保身,可以全生,可以養親,可以盡年」。並在《達生》進一步指出「能移」的「反以相天」在「形全精復,與天為一。」

「緣督」早在郭象解說為「順中」。「中」為樞紐,即指中道就是「自然」,意思如林雲銘《莊子因》「喻凡事皆有自然之理解」。「中」是「自然」,「中」就應該要有一個具體成因或功能,表現自然應有的形態。不然自然的解釋,似乎十分抽象。

近人因而也採王夫之說「督」,指「身後之『中脈』」。意義十分簡明,具體而微。「緣督」是順沿身後中脈,與任脈循環在身體中樞的血氣。這個活體就是氣,氣循在軀體,成為有意識的身體。

王夫之綜括「督」、「氣」及「虛」解釋,也使得莊子在三者,相互框架在「陰陽相錯」之下的認識論,更為清晰。間接也點出莊子的氣論,與傳統經絡醫學相關。

王夫之的解說,是:「身前之中脈曰『任』,身後之中脈曰『督』。『督』者居靜,而不倚於左右,有脈之位而無形質者也。『緣督』者,以清微纖妙之氣循虛而行,止於所不可行,而行自順以適得其中。」

所以,虛氣為本體的起點,就是身體。「彼我取近」為外取情狀,與「緣督」有一個對位作為內取的情狀,指出身體先於知覺意識的心。身體在任督中脈不斷氣循虛行,身體同時是五臟六腑的臟器,並啟動感覺意識及思維,成為有知覺的活體,相互完整成為一個封閉在生理及心理,平行的自然活體。

這是身體以氣循,表示生理為活體,啟動身體的精神意識,成為「心」作為存在,終極在可思維的活體。莊子「『緣督』以為『經』」,身體才是規定內在於表現為生命的活體,並且必然同時外在於表現為存在的本體。

這是內在於平行在一個「虛」位的中介,有了身體及意識,意識外取意識的意向,就是外在於「彼我」,「擬取」出一個世界的種種物情。

所以,身體氣循與外部廣延身體一致,才有合理的自然活動及正確的思維活動。這是我只能在時間中,並把外取情狀,鑲嵌在時間的心中。這種內虛外擬為三重平行一致性,確立身體為自在於內在時間的生命,也是同步外在自然現象的時間存在。內外時間一致指自然本體的存在。

莊子情志論,以廣延知覺為存在為活體生命。所以「能移」為「反以相天」,「兆於變化」在「數一二三四」。身體有生理時間與心理時間,必須相互一致,才能與外部時間共構一個一致性的自然世界。這種三層平衡,一體化的廣延知覺,作為一切具象在時間中的知覺變化。存在三者關係一致現象就是自然的常態,沒有時間的「能移」,產生下的思維事物及意識,都是沒有時間化的想像物,也沒有時間的變化意識。

另在「緣督以為經」指「可以養親,可以盡年」的「養親」解釋。習慣有兩種用法,「親」指「親人」,或指「身體」。其實就「非彼無我,非我無所取。是亦近矣,而不知其所為使」,在「取」與「近」的關聯,「親」也可以就說是指「近」,也就是指「至」,意思是接近到達止於萬物之情。「親」的本義,本來就是「至」。若是指為身體,前句已說,何須重複?所以,「養親」應該就在至近萬物的情狀,所以「行事之情而忘其身,安命任化」,因在「緣督以為經」,可以善養情性,才能盡年。

莊子以身體近取親用,生命就在身體成為可觀現象的起點,領悟物化情志可以逍遙生命以齊物為終點。莊子根據是醫療現象學,無論是在傳統醫學,或是道醫。包括任督經絡與氣血通路,氣行脈外的病理辨證,在莊子表達了物象變化,有著陰陽物化的辯證病理,才有「事若不成,則必有人道之患。事若成,則必有陰陽之患」,身心的病痛傷害。

所以《人間世》說「氣也者,虛而待物者也。唯道集虛。虛者,心齋也」。同時「御六氣之辯,以遊無窮者」,保持三重同步的生命情狀,是《駢拇》說「臧(完整而完美)於其德(意義)」在「任其性命之情」。

王夫之中脈的解釋,使莊子身體情狀的生命本質,更有說服力。中脈重點,在「止於不可行」,反映「無形質」的「脈位」。位為虛中,只有「止」與「行」之間,有著強與弱,成合一組為波峰,作為波動通過。這種物理自然刻畫出,生命活體的基本情狀,並有著內在生命時間的樣式。

莊子是否如王夫之說,有這個完全根據任督經絡循行。如相近於「四氣調神」、「陰陽應象」,到「太(傷)陽脈浮」的傳統理論。為傳統醫學陰陽五行,血脈循環與氣脈平衡,構成微觀氣府、氣穴及脈象的辨證醫學。

傳統醫理循環與平衡診斷的應象辨證,如「觀權衡規矩,而知病所主。按尺寸,觀浮沈滑濇,而知病所生」。以權衡浮沈的觀察,作為規矩,常態非常態之間,在滑濇之間的對比。這裡在「彼我取近」與「循督」,表象為動力的象狀,意義相似。

莊子說「无聽之以耳而聽之以心,无聽之以心而聽之以氣。聽止於耳,心止於符。」在「止」與「行」之間,有這種對比為徵兆的表現。「氣循虛行」,如同脈位向量提供一個自因。中虛為間與位,就有一個審度辨證的情狀。反映常態的通順,與不通順的病態。

意思也近於《天道》及《刻意》說的「靜而與陰同德,動而與陽同波」。同德有表徵,同波有循分。如脈位的動靜沉伏,有其可計的連續數,陰陽有其起伏可相的情狀。這種廣延在向量的動力,提供廣延知覺的模樣辨識。

莊子以「督」為中虛氣象。「緣督以為經」其中的「經」,就在表現生命時間中的廣延模樣。意思就如《鹽鐵論》「法者,所以督奸。」因有一個常態,作為自然的法度。「督」表現「常態」的不偏不倚,指出自然有一個規模法式,為常經通道。偏倚中道,為奸為病,在病則理是血虛的癘風。

「督奸」就是癘風,指風為病理的形態。如同莊子說「大塊噫氣,其名為風」,有「似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者。激者,謞者,叱者,吸者,叫者,譹者,宎者,咬者,前者唱于而隨者唱喁。」種種可以模態,可知「泠風則小和,飄風則大和,厲風濟則眾竅為虛」,成合在中虛的種種情態。

這也是《養生主》「庖丁解牛」的「莫不中音」及「彼節者有間,而刀刃者无厚,以无厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地」。「无厚入有間」為「遊刃」,表現上下左右為間幅,順和在御氣遊心之中。如物理應力幅值,來描述一個橫軸與橫向運動,表現順暢的流速氣象。「无厚入有間」,就是「順中」為常態。

莊子自然身體,因此含有情志神合的治癒與逍遙。成為積極而直接的意義與消極間接的含義。積極者指出一個絕對平等的生理身體,是作為「齊物」,屬於自然主權及生命政治的領域。消極者關於莊子思想與傳統醫學生理,在自然哲學「氣」與「勢」的時空論。

(三)

齊物的平等哲學,不是莊子的終點,物化逍遙才是莊子思想的極致。關係莊子自然思想,在認識論促發的情感,帶到另一個辯證性反思的效果。這裡打開一扇「自然的自然」,牽動第二自然的演化史觀,賦予生態身體成就最根本的倫理。

這是身體作為三重自然的廣延,指出的「非彼無我,非我無所取,是亦近矣」。是以「近」與「取」的虛擬,是《應帝王》「無為名尸,無為謀府,無為事任,無為知主」,因為「至人之用心若鏡,不將不迎,應而不藏」。所以虛擬「體盡無窮,而遊無朕」。

「用心若鏡」去成心,是「瞻彼闋者,虛室生白,吉祥止止」,止於所止。但,止與止之間的連繫,就有另一個不止的動力。不但是在有限時間的身體,也在另一個有限知覺近取為止的物體。共構成了一個止止而無止的無限動力。

身體作為自然,也是所有身體的相同自然,都僅僅根據鄰近的知覺化,成為生命存在的情狀。並且「近」依附在前域與後域的中域。這是「道樞。樞始得其環中,以應無窮」,為應與取。近取一個情狀,就附加在相應的情感及心理堅縮的情緒之中。

理解中域所含在前域與後域。就是變化之間的關係,不是僅是心理承受情感情緒的變化。莊子以三重自然的辯證,就指出情緒及對象化屬性,是以人為中心。平順情狀才是平行在我彼,同在天地,自成自然,成為天人一體。

所以「安時而處順,哀樂不能入也,古者謂是帝之縣解」。安時是順和身體中的督氣。「合氣於漠,順物自然」,感受「氣」動態變量,就是感覺通過中域的樣式。存在於自在有一個連續容積的鄰接面,體現自然生命先於一切現象,大於一切意義。

這是莊子「安時」在變化的廣延知覺,順物取物的「是亦近矣」。自然情狀中的原因,先情感情緒的承受。「勞神明為一,而不知其同也,謂之朝三」,只成了「名實未虧,而喜怒為用」。受承「任其性命之情」的順物,不是消極的逃避,而是要找出原因,平心等待解除問題。

所以說「為善无近名,為惡无近刑」。自然先於一切人為的善惡。理解自然,才能找到生命意義的起源。不必陷於名實之爭,才能與天同功,自然意義與人文並行。這種自然演化與人文物化的一體化。

這種物化倫理,就是身體所在的「循督」最根本的生存。維持連續知覺的根本自然。知覺止於所止,過與不及,就情緒,也是病徵。「緣督以為經」在情志神合,就是一種病理治癒的哲學。

所以,漠合順氣的物化,不是自然的馴化,也不是悲劇情感的浪漫化,而是以生命作為創造的物化。「物化」的演化意義,就是在「生死」界定每個知覺的情狀,以身體裁度自然,以人道為原始反終,樂天而知命。這是莊子說的「窮於為薪(身),火(創造精神)傳也,不知其盡也。」

以「生死」界定知覺的有效性,就在身體以廣延為存在狀態的直觀,提供一個實在性,外在於物的情狀及屬性,並行變化為一起的存在。兩者組成的廣延直觀,呈現變化提供一個充分觀念及目的原因,與身體並行。

自然變化中的廣延秩序,就在時間演化為人性史觀的秩序。廣延秩序,劃分出一個自然的天道,一個內在倫理的人道,並行在生命目的而存在。這是以「生死」界定知覺,相容存在的生與不相容非存在的死。較小身體,可以邁向較大萬物的整體。

所以「人皆知有用之用,而莫知無用之用也」。指有限有效的知識,可以注意另有一個非知識而無用的超限思想,提供反思有了一個整體情狀的判斷。是以死不相容為不共性,反思所以可以生,另為一個相容為可共性,以共存為合目。這種成為精神化的人道思想史。

這是以時間為微觀身體的過程,提供這個反思辯證的歷史批判。如「吾生也有涯,而知也无涯。以有涯隨无涯,殆已;已而為知者,殆而已矣」,「大而無當,往而不反」的「殆已」。

相對在「性修反德,德至同於初。同乃虛,虛乃大。合喙鳴,喙鳴合,與天地為合」,可以反身在「彼我近取」的本體,找到共有自然的生成,確立這個人性史觀的位置。

所以,《有宥》說「無為也,而後安其性命之情」,因「君子苟能無解(放開)其五臟,無擢(封)其聰明」。身體中生理與心理,與健康心智相關。

自然最終是以存在健康合理性的自然狀態,為人性史觀的歷史演化。身體生命的直觀,雜然交互在萬物的親情,體現廣延和諧及修復秩序。遠近為一,並存不悖,相因為道的演化。身體直觀與知覺意識,才成為生命的意志。這本就自然內在於我之中的動力,並賦予我反思,找到生命現象中,有一個目的性的領悟。

真正的含義就在三重性的主自調合的成因。內在身體為一,意識情志是連續的多。意識狀態外取為一,只是同時發生為外在狀態也是一。所以決定內外為連續意識,就在我的自主自由,如何調和時間的尺寸,創造出來的世界。這是介於內外在同時為兩個觀念,我就可以自在穿梭編織出一個合理性的世界之中。

莊子以寓言解說物化的自然化育,指「寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪」。因為這是一種內在於意識中調和情狀的知識,不是對象分析與綜合的知識中的先驗與後驗,或是命題的必然與偶然。調和情狀是領悟潛在與實現的可能性問題。這個微知覺中的變化知識,不是對象性知識。

所以說「物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可」、「其分也,成也;其成也,毀也。凡物無成與毀,復通為一。唯達者知通為一,為是不用而寓諸庸」,變化知識為無用的大用。

自然中的再自然化,知識中的再智能化,就是根據自然為一體化,在兩行為天鈞的平等,成為自然物化的遊心。物化為恢恑憰怪的自然,生命的生必然有一個相對有限的死。但死如果可以再生,就是指附在身體中作為自然本質中,為何有一個「不見其形,有情而無形」,作為精神性的目的。

如果這是想像物,但也不必把漠合順氣的物化,淪為自然馴化物的奴隸,也不必成為浪漫悲劇的殉物。不如說我活著,有一種藝術姿勢的真,共有物化的世界。把生死為不共性中,確立在個體在生命,成為真的為性命,自由逍遙的天人合一,不必「水淺而舟大」,勞神在佔有欲。

這個哲理的深刻性,如王夫之說「勢者,矜而已矣。矜者,目奪於成形而已矣。目奪於成形,而心怙其已然,然後困於大者,其患倍於困小」。以「困」為自然限制的哲埋,就在困於大者,危害天下。不知止於所止,人禍在自矜,結果都是超乎自然。

這是莊子思想,以「緣督以為經」在情志神合的治癒與逍遙,能「不離於宗,謂之天人。不離於精,謂之神人。不離於真,謂之至人。」三重廣延一體的物化,成為真精的天成性命,智性生成的精神,奔放出一種釋然自在的姿勢。

【公告事項】六月行事曆

文/秘書處