公元2023年7月7日 夏曆癸卯五月二十

◉本期目錄

【編輯小語】邯鄲學步,不失故步

文/編輯部

端午已過,節氣小暑,夏季已然到來。奉元書院夏季課程已經開始,有興趣的朋友別忘了趕快來報名喔(課程介紹)!本月中旬(7/16,週日下午二點),學會特別邀請到前故宮博物院研究員朱惠良老師進行專題演講,講題〖吟嘯且徐行——陪蘇東坡走走〗(講座簡介);此外,本月下旬(7/23,週日上午十點),每月一次、由馬康莊老師主持的〖春秋學〗讀書會將恢復舉行,歡迎大家一起來聽講與研討!

本期文章的主題,都與東西學術思想的交會、碰撞有關。孟子說:「孔子,聖之時者也。」自清季以來,西風東漸,西風壓倒東風,西方的學術思想挾著船堅砲利、物質文明的先進,強勢侵入東方國家。東方人也因此向西方靠攏、學習,如何在不丟掉自己文化根本的情況下,向西方學習、富國強兵,成為東方各國政治、社會的菁英都繞不開的課題。與此同時,又要如何借用西方的方法,在故紙堆中研究出新的意義,也是一個值得思考的問題!

你知道為何我們會說「湯武」試「革命」嗎?為何孟子為稱頌「湯武」為仁君呢?請看:

〈孟子與齊宣王的問政對策之二:「商湯放桀」與「周武伐紂」的深層意義〉

你知道《尚書》當中的歷算裡面有什麼門道嗎?請見:

〈考訂《尚書古文疏証》的曆算(下)〉

你知道「中庸」二字的意思是什麼嗎?為什麼儒家特別重視「中庸」的功夫?請閱讀:

〈讀中庸有感〉

你知道王國維與陳寅恪同樣身處中西學術思想激烈碰撞的時代,他們面對這樣時代所產生的思考,都有什麼樣的共通點嗎?請參閱:

〈也來談談王國維與陳寅恪——「詩」與「思」的脊梁〉

最後,編輯部亦誠摯地歡迎同門先進與各界同道友人,能夠共襄盛舉,提供個人無論是讀書、教學、工作、生活上的感懷,或是經典智慧應用的心得,在奉元電子報的園地中「以文會友,以友輔仁」。

【奉元問學之一】孟子與齊宣王的問政對策之二:「商湯放桀」與「周武伐紂」的深層意義

文/潘朝陽

一

孟子問政對策的諸侯王,不是梁惠王,也非滕文公,而是齊宣王。《孟子》七篇之所以是〈梁惠王篇〉置於首篇,乃是因為第一章句是梁惠王與孟子的對談,其主軸就是「私利」與「仁義」的對蹠;「義利之辨」,是孟子在戰國時代針對諸侯王霸道私利而提出的最主要區別,那就是為政者只有一個存在的意義,即施行仁義於民的仁政,與此相背,就不配是為政者,輕者革除,而重者誅殺。所以孟子與其高徒公孫丑萬章等人一起編訂其生平所述的重要之常道慧命的專著時,為了特別標出「仁義」,乃將與梁惠王的這次具有關鍵意義的曠世性對話置於書首,用以點出孟子繼承並弘揚孔子之道的核心智慧,孔子講「仁」,而孟子則「仁義」並舉。然而在〈梁惠王篇〉中,向孟子問政而孟子對策最多的卻是齊宣王,乃是由於齊國在王城臨淄早就建有「稷下學宮」,禮請諸子百家傑出人物在此組成可以促進其霸道實現的「智庫」,而孟子亦曾受到齊宣王的禮待尊重,因此乃有齊宣王和孟子之間的論政對話,而在《孟子》一書中記載下來的共有十三章,收入〈梁惠王篇〉中的有十二章,孟子的仁政王道思想,在他對齊宣王表達的這幾則章句,充分展現。本文就孟子在與齊宣王對策中提出的以湯王和武王行使的「革命權」來提出其詮釋,其「誅一夫」的「審判」,有其在大歷史結構中的深層意義,本文予以發抒。

二

孟子明白主張、肯定殷周的革命權力,此典範就是「商湯放桀」和「周武伐紂」,世稱「湯武革命」者也。此種以武力推翻或消滅當權階級的思想,是先秦儒家的政權之合理觀和公義觀,荀子也有一樣的論點,荀子說:「奪然後義,殺然後仁,上下易位然後貞,功參天地,澤被生民,夫是之謂權險之平,湯武是也。」(《荀子・臣道》)。而在孟子,在他和齊宣王的一次問政對策中,明白提出誅除「一夫」而推翻或消滅暴惡政權的合理性和公義性,此章句如下:

齊宣王問曰:「湯放桀,武王伐紂,有諸?」孟子對曰:「於傳有之。」曰:「臣弒其君可乎?」曰:「賊仁者謂之『賊』;賊義者謂之『殘』;殘賊之人,謂之『一夫』,聞誅一夫紂矣,未聞弒君也。」

《孟子・梁惠王・第十四》

明末大儒王船山認為齊宣王之問,「非疑其無此事也,疑其何以有此事也」。(《船山全書・四書訓義・孟子》)船山這個意思是以為齊宣王當然沒有懷疑「商湯放桀和周武伐紂」的歷史真實性,船山是替齊宣王之提問作解釋,乃是齊宣王在孟子面前驚訝「商湯焉可放桀滅夏?周武焉可誅紂滅殷?為臣者豈可狂妄做出叛逆之事?」而且在表達之同時,也就疑惑古史是不是正確地記載了「真實之史」?但是孟子直截簡單地回應「於『傳』有之」,這分明就是告訴齊宣王,關於「商湯放桀」和「周武伐紂」的史事,並非一般的口耳聽聞有如小說的想像,而是在史傳中明白記載的真確古史;「於『傳』有之」的意思乃是告知齊宣王,在史官的歷史典冊中是明文載錄的,於戰國時代,孟子所指的遠古史事的第一手資料的典冊是《尚書》(在其他先秦經典中亦有簡單記載相關文獻,如《論語》、《國語》),齊宣王提到的湯王、武王之征伐,乃是夏與商、商與周之交的天大地大的遠古中國之政治大事,是後來被肯定的合理性、合公義性的「革命權」。然則齊宣王如此卒然之提問,反映了什麼?這位統治階級的貴族,他其實反映了在戰國的中末葉的諸侯王之基本文史知識確實甚為欠缺,他所以才會質疑商湯放逐夏桀而新建商朝,以及周武誅討殷紂而新建周朝,這兩件史事不會是真的吧?由此證明其時在位的貴族如齊宣王真的是不讀書亦不約禮(孔子教育弟子,要求他們「博之以文而且約之以禮」,見《論語・雍也》),故未能從史籍得知史實。相信孟子回答時必深覺無奈,不得已,還是如同老師教誨學生一樣地提醒及教導齊宣王說「於『傳』有之」;這個「傳」,不是「傳聞」,而是「傳記」,也就是那個時代記載遠古三代的《書經》。

三

今存《書經》關於商湯對夏桀的革命之文獻,只留下〈湯誓〉,而周武對殷紂的革命之文獻,則只有〈牧誓〉。茲分別引述之。先讀〈湯誓〉:

王曰:「格爾眾庶,悉聽朕言。非台小子,敢行稱亂;有夏多罪,天命殛之。今爾有眾,汝曰:『我后不恤我眾,舍我穡事,而割正夏。』予惟聞汝眾言;夏氏有罪,予畏上帝,不敢不正。今汝其曰:『夏罪其如台?』夏王率遏眾力,率割夏邑,有眾率怠弗協。曰:『時日曷喪?予及汝皆亡!』夏德若茲,今朕必往。爾尚輔予一人,致天之罰,予其大賚汝。爾無不信,朕不食言。爾不從誓言,予則孥戮汝,罔有攸赦!」

《尚書・商書・湯誓》

〈湯誓〉是商湯領軍將要出征夏桀之際的誓師之辭,其重點有三,第一重點是古人最重視的「奉天命」,就是商之伐夏,是遵奉上天的旨意才有的軍事戰伐,並非商湯個人私自的意欲;然而上天不會無端地降下旨意給商湯命他興兵滅夏,而是由人心的喜怒哀樂的主流來反應給上天,天才會降其命令到世間,揀選了其時最仁德的氏族部落邦國之領袖湯來執行天命,所以第二重點,那就是因為夏王也就是桀暴虐無道、殘民以逞,黎民百姓都被壓迫逼害到無法存活,都痛恨地詛咒:「酷烈的炎陽你何時才會死亡?我們跟你一起送你去死,我們也敢隨著死去!」因為有如此的暴政,因此商湯為解黎民之倒懸,所以興師伐桀滅夏;第三重點是說他商湯必須去討伐暴虐人民百姓的夏桀,這樣作是奉天命、順民心。

〈湯誓〉表現的是儒家的仁政王道觀之下的革命權之合理性和公義性。再讀〈牧誓〉:

時甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓。王左仗黃鉞,右秉白旄以麾,曰:「逖矣!西土之人。」

王曰:「嗟!我友邦冢君、卸事、司徒、司馬、司空、亞、旅、師氏、千夫長、百夫長,及庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮人。稱爾戈,比爾干,立爾矛,予其誓。」

王曰:「古人有言曰:『牝雞無晨,牝雞之晨,惟家之索。』今商王受,惟婦言是用。昏棄厥肆祀,弗答;昏棄厥遺王父母弟,不迪。乃惟四方之多罪逋逃,是崇是長,是信是使,是以為大夫卿士;俾暴虐于百姓,以姦宄于商邑。」

(王曰:)「今予發,惟恭行天之罰,今日之事,[……]夫子勖哉![……]勖哉夫子!尚桓桓,如虎、如貔、如熊、如羆,于商郊;弗迓克奔,以役西土。勖哉夫子!爾所弗勖,其于爾躬有戮!」

《尚書・周書・牧誓》

周武王統領周的部隊再加上西方氏族部落的軍隊,共同組成陣勢龐大的聯軍,會集在殷商都城的郊外名為牧野之地,於一個晨曦時分,其將要對殷紂作最後一擊之際的誓師之辭,這就是〈牧誓〉。其重點有下述三點,第一重點是其時的周國已是西方的各氏族部落的軍盟盟主,武王統領的不只是單獨的周國之軍隊而已,征伐紂王而滅殷商的是一支各國聯軍,中央軍是周的軍隊,聯軍統帥是周武王;第二重點是對天對人起誓說明何以要討伐殷紂?那是由於紂王昏暴無道,讓大政總攬於其邪惡的王后妲己之手,由於殷商是當時的「朝廷」,不只是「商」這個「中央之國」而已,更且是全天下的「天子之廷」,其大政之優良或敗壞,必直接影響全華夏中國,所以紂王之喪德失能的昏暴就讓天下之人深受煎熬,為解救人民於水火,所以興大軍來征伐紂王而消滅殷商,另立全華夏的共主,這是弔民伐罪的正義之戰;第三個重點是周之領袖統領周國與各氏族部落的聯軍來發動戰爭,是遵奉上天的命令而行事,並非周王的率性逞私的殺戮惡行。

綜合「商湯放桀」和「周武伐紂」的戰前誓師之辭,其相同的主要精神是「奉天命應人心」來振仁師滅暴政;一是天道,一是人道,其實是從人道來顯現天道;在政治上而言,夏商周之交的遠古時代,中國是處於「氏族部落的共主聯盟」逐漸向「天子諸侯的封建制度」演進之漫長時期,代表天下共主的「天子之廷」如夏桀政權或殷紂政權,一旦敗德失能,導至天下秩序崩壞,然則,其時有德有能的邦國之君,如商之湯王或周之武王,就有其堂正之理由起來將這個已經腐爛敗壞的「共主政權」加以武力推翻甚至誅滅,這就是孟子所說的「誅一夫」的「湯武革命論」,有其合理性與公義性,因此當齊宣王立乎其封建貴族諸侯王的特權專制立場而深不為然地斥罵說:「臣弒其君可乎?」孟子乃嚴正地對齊宣王說道:「賊仁者謂之『賊』;賊義者謂之『殘』;殘賊之人,謂之『一夫』,聞誅一夫紂矣,未聞弒君也。」孟子此處所謂的「賊仁賊義」,就是指夏桀和殷紂之敗德失能而將那個時候的華夏之政治文明以及禮制的天下秩序與規範加以破壞崩解,一旦如此,紛亂殺戮之慘酷必起,黎民百姓也就陷於水深火熱的痛苦之中,這是貴族為政階級的大罪惡,所以嚴斥其為「賊仁賊義」的殘賊之獨夫,而事實上,孟子借古諷今,他不也是在指責包括齊宣王在內的戰國時代的嗜戰嗜血的不仁不義的諸侯王嗎?

當代經學家屈萬里先生認為〈湯誓〉、〈牧誓〉兩篇文章皆是戰國末年,在孟子之前的述古之作(見屈萬里:《尚書今註今譯》),這是經學考據家以隻字片語來斷定整體文章之時代的習性,雖然文章的形成可以在相當後面的時代,但就思想觀念史和文明制度史的演化觀而言,一種重要的文本以及文本的思想、觀念和主旨,並非一夕間就從天上掉下來而無中生有,而是經由較長的歷史漸次推衍而存在的,因此,〈湯誓〉、〈牧誓〉甚至《尚書》的篇章,或多有後世才成其文章而流傳,但並不是說其中的思想和事實是那個文章問世的時代才有,卻是經過文明和觀念演進的時間長河淵源流長而形成的民族傳統,這個意義和事實,當代新儒家大儒徐復觀先生在其著作中闡釋甚為精闢周至(見徐復觀:《中國人性論史》),孟子正是一位在此傳統之中對於遠古政治的發展性有所體悟而生發其常道慧命的聖賢,他對齊宣王提揭的「聞誅一夫紂,未聞弒君」的那句如東方日出而照亮中國的睿哲之仁政話語,就是肯定了中國的合理性、合公義性的革命權之先聲。

四

古代史家對於歷史的描述,限於科技能力,不免多有傳說和神話的成分,此愈古愈是如此,先哲亦喜託古而言說一種政治、文化的理想形式,堯舜禹三代古聖王的「以德禪讓說」,就是儒家依託渺遠矇矓的古史來敘述、建立理想的政治制度觀。現代隨著科技的進步,依賴考古學的挖掘,出土愈來愈多古代文物,遠古的石器、銅器、甲骨等文物之出土和研究,使現代史學能夠依據更客觀的方法,得到遠古、上古時期的客觀史實,而在史學上對於久遠之前的堯舜禹、夏商周之際的中國史,得到更多的實證而減去更多的神話、傳說、假設的內容,或在這種傳統的神話、傳說和假設的史敘中也顯示出包藏在裏面的實質。

依據錢穆先生的《國史大綱》,堯舜禹的禪讓,只是「古代一種君位推選制,經後人之傳述而理想化」,而「唐、虞當為今山西南部之兩部落」;「陶唐氏殆為今山西南部一精於燒窯的氏族,有虞氏則為一山澤漁獵的氏族,而與陶唐氏居地略相近。而夏人則起於今河南省中部,正是所謂中原華夏之地。」錢先生說:

當時尚未有國家之組織,各部落間互推一酋長為諸部落之共主。此如烏桓、鮮卑、契丹、蒙古,其君主皆由推選漸變而為世襲,唐、虞時代之禪讓,正可用此看法。禹之後有啟,蓋至是而始進於君位世襲之時代,則已儼然有國家之規模矣。啟以後因君位世襲之制既定,遂有夏朝之建立。

《國史大綱・第一章》

由此可知堯舜禹時期的實際的史實,是氏族部落文明,而氏族部落間依其雄長而推舉聯盟式的共主。堯唐、舜虞兩氏族大體居住活動於山西南部,有陶器和漁獵的生產方式的互補。而夏之氏族則起於河南中南部,以鯀和禹的治水神話和傳說史來檢證,可能是親近河流湖澤而善於對治洪澇以及撈捕水產的氏族部落。

又依錢先生之說法,夏禹的治水大功,使政治文明體系向前躍升一步,就是由「氏族部落互推聯盟共主制」而轉移為強大氏族部落的共主將其共主地位和權柄依其血統而承襲,這是「聯盟共主血統世襲制」,此即終未禪讓給益而是由人民群眾擁護啟,因此就開創了夏朝。夏朝是中國第一個王朝,它不是部落,但其時,中國各氏族部落仍然眾多,只是逐漸提升為邦國或類如邦國之政體形式,而以夏為諸邦之共主。

與夏王朝同時,商之氏族如何分布?錢先生說:

殷人居地,大率似在東方。自湯以前,大體皆在今河南省大河南岸商丘之附近。至河亶甲居相,祖乙遷耿,乃至大河之北岸。至盤庚徙殷,至紂更不遷都。[……]商民族則正居此河南、山東、河北三省相交黃河下游一隈之四圈,恰與夏民族之居於河南、陝西、山西三省相交黃河上游一隈之四圈者東西遙遙相對。

《國史大綱・第二章》

此段錢先生以「民族」稱商人、夏人,似乎兩種族群是全然的異族,其實此處錢先生一時用詞失察,商和夏皆是黃河流域的氏族部落群體,並非血緣、文化全然異質的兩類民族,宜以氏族名之。此段敘述重點則是在說明商人分布於黃河下游而夏人則分布於黃河上游,但兩大氏族的生存活動區域是有接壤的,隨著群體的移動,因此兩族實有互動。

而周人情況又如何?錢先生說:

周人起於西方,此所謂西方,亦比較而言。文王處岐,即在畢程岐周,當咸陽之東北數里而遙。則所謂太王去邠,踰梁山邑於岐山之下者,即文王之岐。後世又謂岐豐之地。[……]周人祖先之活動區域,亦在大河西部一隈之四圈。[……]〈周語〉太子晉曰:「自后稷始基,十五王而文王始平之。」衛彪傒謂:「后稷勤周,十有五世而興。」皆與《史記》合。今自文王上推十五世,僅與商湯略同時,則史記謂周先后稷子不窋適當夏后氏政衰者近是。

《國史大綱・第三章》

據此段落所述,則周氏族亦是西方部落,位置更西,在今陝西關中地區,亦即黃河西部一隈的四周範圍。錢先生指出周之始祖與商湯、夏桀約略同一時代。所以,周人可能是較後面才形成興起的氏族。(關於周人在今陝西地區的長期演進發展,筆者在拙文〈從儒家憂患意識看甲申和乙未兩慘變後儒士的反省及回應〉的〈周人從復國剪商歷史中生發的憂患型敬德〉一節中有所敘述,可參考,該文收入《臺灣儒學的傳統與現代》)。

我們從錢穆先生的關於堯舜禹乃至夏商周之際的古史之敘述說明,可以明白當時基本上在華北亦即以後稱為中原地區,即黃河上中下游兩岸,以今之河南省為中心而及於河北、安徽、山東、山西、陝西等省形成的古代主要氏族互動、交流、混同、融合的文明體,這就是「華夏」。而他們在長期歷史的交綏互融的過程中,由古氏族部落的聯盟漸次地演進為古王國和四周邦國的聯盟,最後發展為周的封建之「天子—諸侯—卿大夫—士—平民」的禮樂型政治制度。

因此,如果追循通過考古學和人類學的現代知識取徑而有的「客觀實際史」來看,則「商湯放桀」和「周武伐紂」的遠古史事,其性質實是氏族邦國對其時的共主地位的「中央國共主或天王」之權威的挑戰和推翻,這是氏族部落性質仍在的「諸侯」(商湯、周武)對「共主」、「天王」(桀、紂)的戰爭。

我們依據當代史學家蕭璠的著作來了解在遠古時代各氏族部落乃至邦國之間的「國際關係」,其實戰爭攻伐頻繁,其兵戈時起的情形與春秋戰國的戰爭頻仍並無差別。蕭璠說:

傳說中自黃帝時代以來戰爭日益增多,《史記・五帝本紀》提到各部落彼此「相侵伐」,黃帝征炎帝、伐蚩尤,堯誅鯀及共工,禹征有苗,啟與有扈氏大戰於甘等記載,都意味著武力逐漸成為部落間建立政權、維護統治、鎮壓敵人的主要工具。二里頭晚期青銅武器的出現更助長了戰爭劇烈的程度。戰爭勝利者或征服者與敗降俘虜之間,自然地形成了分隔雙方地位高下的鴻溝。

傅樂成主編、蕭璠著:《中國通史・先秦史・第一章》

此段史敘表達了遠從黃帝,再經堯、舜、禹及其之後的長久時間,在那個遠古的氏族部落之間,戰爭是文明衝突、融合、發展的一個重要方式,強大的氏族往往必須征討攻擊其他不服或背逆的氏族,在不斷的征服中,就突出了華夏諸族的共主,因而就有了部落聯盟體系的出現。

在此結構中,於夏商之際,商湯如何滅夏;於殷周之際,武王如何滅商?先看商湯的「放桀滅夏」,蕭璠說:

湯的時代,以亳(今安徽亳縣北)為基地,在伊尹的幫助策劃下,[……]準備攻夏。湯採取了先消滅夏的外圍勢力,將夏孤立,而最後再滅夏的戰略,首先征服了西北方的葛(今河南寧陵),再進一步吞併了支持夏的韋(今河南滑縣)、顧(今山東范縣)及昆吾(今河北濮陽),夏的與國既除,夏勢孤單,但湯還不敢立刻攻夏,而先伐密須(今河南密縣),乘勝而後敗桀,大概桀逃亡到南巢之後,湯就遷到今鄭縣二里崗商城,仍稱作亳,得到天下的擁護,取代夏的霸權,建立了商朝。

《中國通史・先秦史・第二章》

商湯的「放桀滅夏」,其實若回到實際史的視角,它是一套爭奪華夏諸國共主地位和權柄的戰略規劃和實施。並不是單純的出乎仁義而有的「解生民於倒懸」的「王師征討」。在這個共主地位和權柄的氏族部落爭奪中,商會對付那些擁護夏的氏族部落,有計劃地一個個加以消滅或降服,而夏則又不免會酷虐從屬的諸氏族部落,而這些部落就會轉而依從新興的強大氏族部落的商,支持其王的征討夏桀,由此就顯出仁與暴的對蹠性,史氏的「理想型觀念」就以湯為「仁王」而以桀為「暴君」,此即歷史的價值判斷,是道德主體的。

再來看「周武伐紂」的實際史,蕭璠說:

周人在商王武丁的時代就與商人對立,是商人征伐的對象。在晚周武乙在位期間,周人在古公亶父的領導下,遷移到周原一帶(今陝西岐山縣),建立起基地,同時周人也開始對商展開了軍事攻擊行動。

《中國通史・先秦史・第三章》

由此,堀起於西方的周人,早在殷商武丁時代,就公然與商為敵,他們於古公亶父率領族人遷至周原以後,有了壯大發展的立足點,就有規劃地向東方展開對商的軍事攻擊。此表現了純粹的部落邦國之生存擴張鬥爭史之本質,以後至季歷、姬昌,周邦的國家戰略,都是主動積極地有外交又有軍事的雙元方策和行動來挑戰並削弱殷商,而周之目的就是要從殷商的手上奪取天下各邦國或部落的聯盟共主的地位和權柄。而在周殷長期的鬥爭中,至晚期,雙方對立之局,如蕭璠所說:

首先,周臣服了今晉南的兩個小國虞和芮,不久又吞併了密須(約在今陝西涇陽一帶),接著消滅了黎(山西黎城)、邗(河南沁陽),進一步鞏固了周人在晉南的勢力。隨後又攻下了商在渭水流域的大國崇(陝西雩縣東),在崇地建了豐邑,作為首都。姬昌在位的晚期更展開了積極的外交活動,與許多方國或部落結成了反殷的聯合陣線。

《中國通史・先秦史・第三章》

由此可知周的先王們不斷地在陝西、山西地區進行戰爭,併吞當地的部落邦國,同時也展開與諸國的會盟合作,如此一來,就是周升殷降,至文王姬昌時期,抗擊殷商的西方勢力已經形成。而在同時,殷商在國勢和外交的作法上,正好犯了多方樹立敵國的大忌,因為殷紂長年對外的戰爭,特別是對淮河流域的人方(夷方)的征戰,搞到殷商財竭民困,商之百姓如同陷身水火,苦不堪言,因此殷之民心背離、國力大衰。再者,更關鍵的狀況則是殷紂為了控制各部落邦國不可投向周而來反殷,就誘引其等的犯了國法而逃到殷商的罪徒,重用他們來對付那些部落邦國,如此一來,反而使其等去支持擁戴文王姬昌,於是在華夏,整體的伐紂滅殷的政治軍事大聯盟於是形成,這就是繼文王而立的武王得以牧野誓師,一舉剋商,周終於取代殷而一統華夏,新建禮樂文明的封建制度的關鍵。(以上據蕭璠《先秦史》)。

根據上引錢、蕭兩位史家的敘史,我們可以明白遠古的堯舜禹以及夏商周之際的中國真正的史實。換言之,我們並不能單純地依聖君德政的觀點來看當時的實際史。堯舜禹不必然是個體的自然人之名,很可能是氏族部落之名,其領袖或領導層,確實賢能,故能令自己的族國居於氏族部落聯盟之共主的地位,而一旦領導者失能喪德,其氏族部落中衰,共主的地位和權柄為其他氏族部落所奪。對於遠古時代的「實際史」宜作如是觀。

五

推論至此,乃重返孟子回應齊宣王的那句話語來了解孟子的歷史哲理,其中有孔子以降的儒家之「歷史意義詮釋學」的微言大義。儒家傳統的史觀具有「雙重史存有論」;底層是「實際存在史」,而上層則有「理想型觀念史」,前者就如上述的遠古華夏的氏族部落之間不斷的戰爭形構的實際政治和文明的形態和內容,但中國古代史氏卻又有一種源生於人本有的「德性理性」而生發的對於人類人文和倫理秩序之期待與設計,也就是在「實然結構」中的「實際史」裏,致其良知而設想一套「理想形式」的「應然史」,此即是原始儒家對於「堯舜禹禪讓德治主義」的「應然如此」之「理想型觀念史」的建立,與此理想觀念系統一致,「湯武革命論」亦是這樣的「理想型觀念史」的詮釋系統,它是在本有的商氏族與夏氏族之間的共主地位以及周氏族與商氏族之間的共主地位的「鬥爭戰伐實際史」的實事中,抽繹出商湯和周武的為政者之「仁」來與夏桀和殷紂的為政者之「暴」來相對照而建構了「商革夏命」與「周革殷命」的政權替換的合理性和合公義性。

孔孟荀等大儒的時代是春秋戰國,睽諸歷史,這個時期的華夏政局和文明,其實與遠古的諸國為得出一位「天下共主」而爭戰不休,是一樣的情勢的,孟子是在儒家長遠的「理想觀念史」這個上層存有性的傳統中,向齊宣王點醒仁君行仁義於天下的意義。如同夏商之際和殷周之際,堯舜禹古帝的以「禪讓」來推舉共主已不可得,但在春秋戰國時代,周文早已疲弊、封建早已崩壞、周天子早已勢微,但依儒家的「理想型觀念」,華夏天下不能沒有共主,否則諸國征戰不已,生民為之塗炭、填死溝壑,中國分崩離析,勢將淪為夷狄,如此如何可以?所以,孟子希望其時的諸侯王,是否有商湯或周武,能以一統天下的弘圖,合諸侯而為一,令華夏重歸如湯王的始建商亦如武王的始建周的太平盛世,須知商和周的初期太平年代,少則兩百年,長達四百年,如商湯和周武的功業,就大歷史言,就是仁王,孟子的本義在此。

完稿於 臺北・天何言齋,2023.7.3

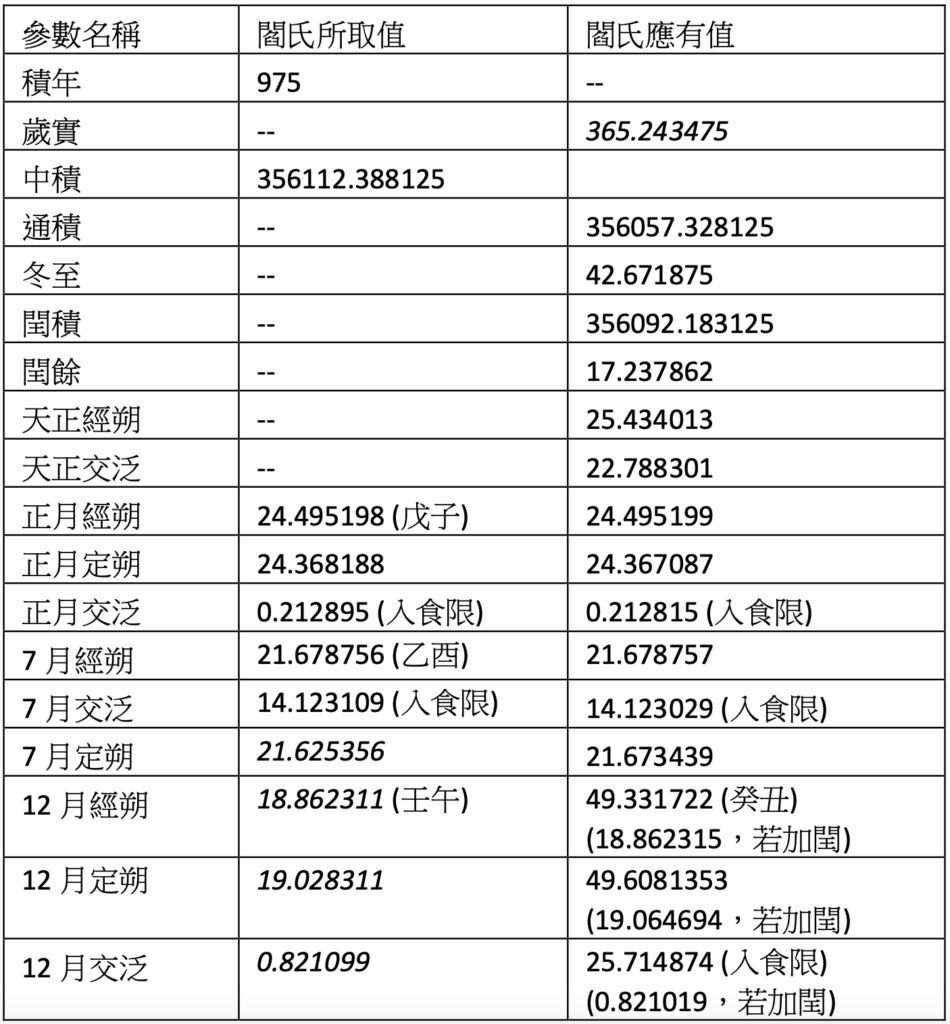

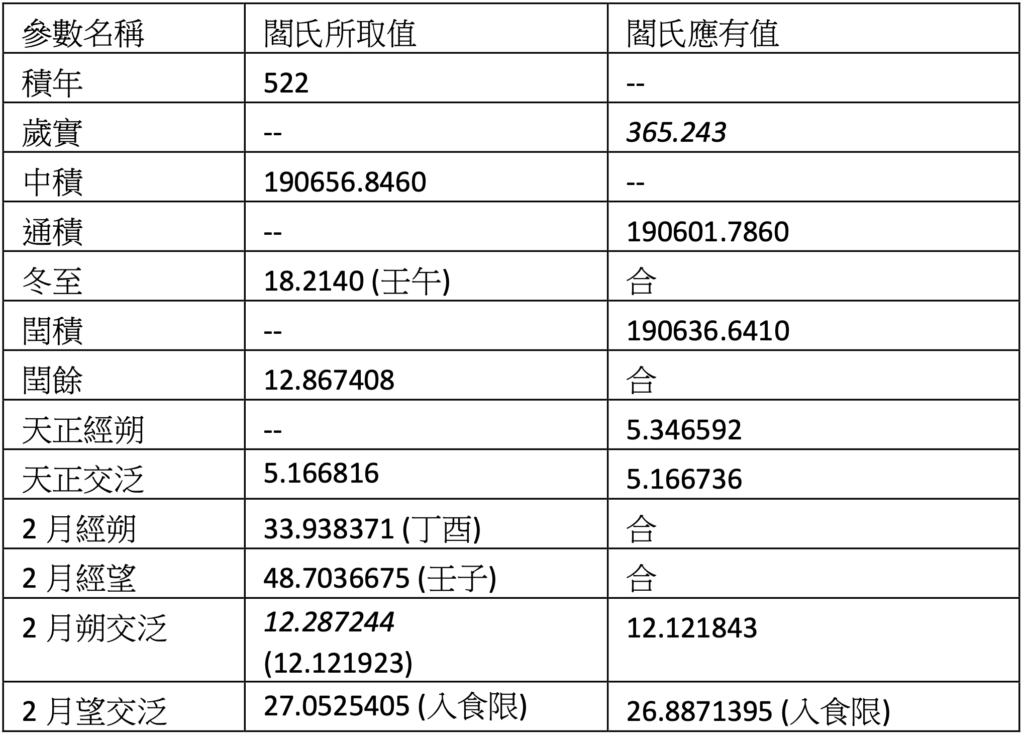

【奉元問學之二】考訂《尚書古文疏証》的曆算(下)

文/黃德華

6・共和以後的日食推算

西周共和以後的紀年,一般都認為可信,估算此後歷史事件的時間也較有意義。評量曆法、曆算的精確與否,最容易判斷的標準就是日食。日食的時間點也常用作校正曆書紀年的重要依據。閻著中有多處按語渉及日食的推算,雖與古文《尚書》的証偽無關,卻反映出他立論的一貫態度,值得探究。

此節包含四個時代的六則曆算:

(1) 西周–周幽王 6 年(第 81 條、按語 #1);

(2)春秋–魯莊公 18 年(第 81 條、按語 #6,第 82 條、按語 #10)及魯襄公 21 年(第 81 條,按語 #6);

(3) 西漢–漢高祖 3 年(第 82 條,按語 #4)及漢文帝 3 年(第 82 條,按語 #4);

(4) 西晉–晉惠帝光熙元年(第 83 條按 #12)。

一般認同春秋魯國用周曆,而西晉則用夏曆,推算經朔時,都得隨之調整。西漢初年則難確定。雖說漢沿秦制,但秦朝末年的曆法變動頗多,出土的秦曆多有歧異。為方便計,西漢的推算仍沿用秦始皇 8 年所用的顓頊曆(見表十八)。

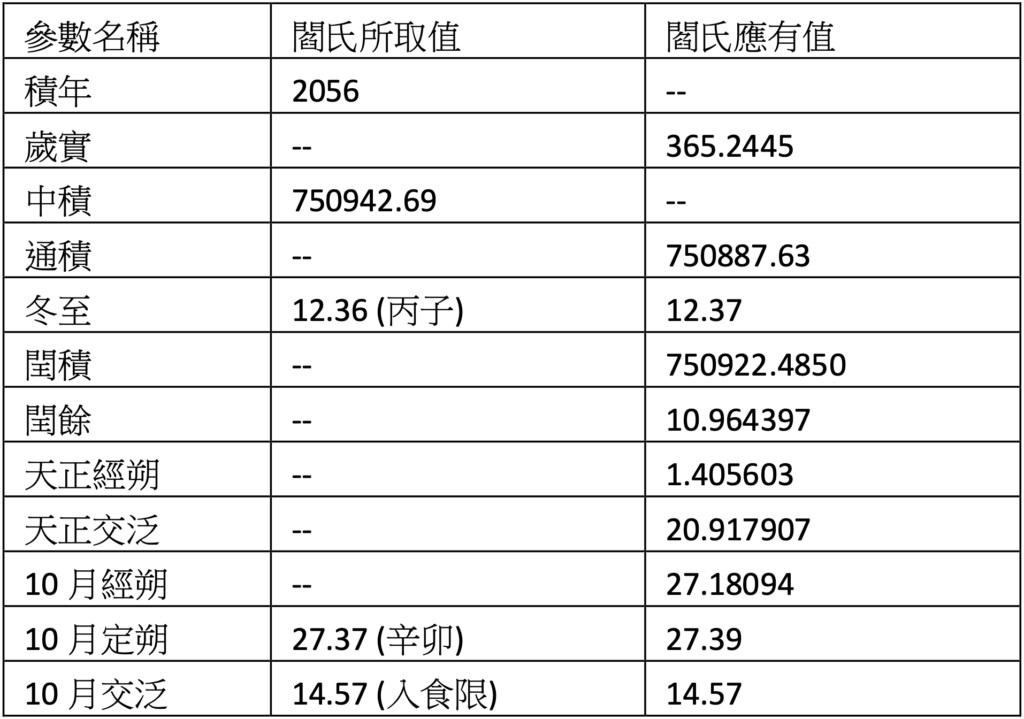

此一時期的第一則曆算與《詩・小雅・十月之交》有關。此詩首段的「十月之交、朔日辛卯。日有食之、亦孔之醜。」直接點明,十月辛卯的日食觸發了詩人對時政的痛心疾首。鄭玄在箋注時,提到「周之十月,夏之八月」。虞𠠎在〈大同曆〉中,更進一步指出,此詩乃因周幽王六年十月的日食而作。根據周正推算,閻氏得到十月定朔為 27.37,而「應有值」則為 27.39(表十二),兩者在誤差範圍之内,也正好是辛卯。交泛值則完全相同,落在食限之内,不但支持了鄭、虞兩人的說法,也顯示出詩作的寫實性。此為閻氏推算無誤的第二例。

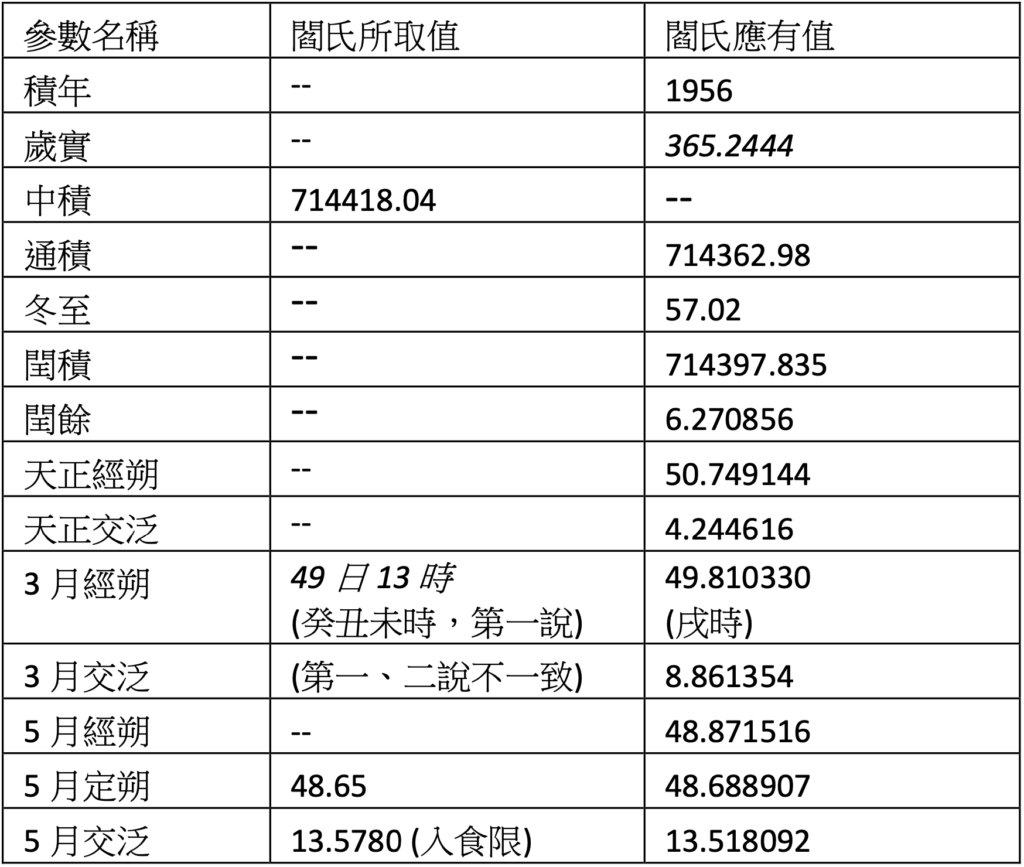

《春秋》二百四十二年中,記錄了三十多條日食,經過後人考核,少數記錄出現争議。例如:「莊公十有八年春,王三月,日有食之。」宋衛朴推算本月無食,而黃宗羲則認為二月有閏、三月有食。為解决此一争議,閻氏也進行了推算。針對這一問題,在第 81 條、按語 6,第 82 條、按語 11 中,閻氏共提出三種互不一致、甚至矛盾的說法。第一説出自第 81 條,他説:「是年乙巳歲二月有閏,至三月實會四十九日一十三時合朔,癸丑未初初刻⋯⋯正合食限」,但因所給數據不多,不能查核。第二、三説都出自第82條,所給數據較為詳細。第二說提供了中積、五月定朔及交泛等數據。由中積所推算出的三月經朔為 49.810330,與第一說只差了約六小時,尚屬合理誤差,可以確定三月經朔為癸丑。但是,閻氏所未列出的閏餘,由冬至 57.02 減天正經朔 50.749144 可得,應為 6.270856,卻顯示出本年並不會有閏月。至於交泛值,由天正交泛 4.244616 加上二個月的交差值 4.636738,只有 8.861354,也指出三月不會有日食。完全推翻了第一説中「二月有閏」、「三月癸丑未⋯⋯正合食限」的説法。在第二説中,閻氏所提供的數據,支持五月有日食。但是,《元史》早已提出三是五的誤寫,閻氏只是確認了《元史》的説法,並非獨創的新發現。

第三説則根據〈時憲曆〉推算,得出「⋯⋯三月朔,實會五十O日一十時三十一分⋯⋯加二朔,實五十九日一時二十八分,得實會四十九日一十三時」首先,須要釐清〈時憲曆〉中所用的時、分,為現在通用的一日 24 小時、一時 60 分的計時法,而非閻氏常用的一日百刻、一刻百分的形式。其次,三月經朔應該在 49 日,而非 50 日;〈時憲曆〉多算了一日。相對地,五月朔也跟著多出約一日。再其次,即便由〈時憲曆〉的三月朔「加二朔」,所得之數應為一百零九日一十一時五十九分,減去一甲子,可得四十九日一十一時五十九分,雖可簡約為四十九日一十二時,卻非閻氏所説的「四十九日一十三時」。所以,第三説的推算也不正確。此外,閻氏小注中改稱三月經朔為癸酉,而非癸丑,更是前後矛盾。

對於「食在五月而非三月」一事,閻氏提到黃宗羲「明知三月朔不入食限,乃欲以五月實會交周之數移至三月⋯⋯借有閏月以為解,其誣天且誣人也甚矣。」責之甚嚴,卻忘記自己在 81 條也有類似說法,且對質疑此事的衛朴動輒譏其「欺人」。責人責己之間,寬嚴大不相同。《四庫提要》稱其「前卷所論,後卷往往自駁,而不肯刪其前說,雖仿鄭元(玄)注禮,先用魯詩,後不追改之意,於體例亦究屬未安。」以鄭玄禮注之例為擋箭牌,力為閻氏緩頰洗刷,已有比擬不當之失。在此例中,不但可見閻氏「體例」之不妥,更可見其刻薄責人之風格。

****************

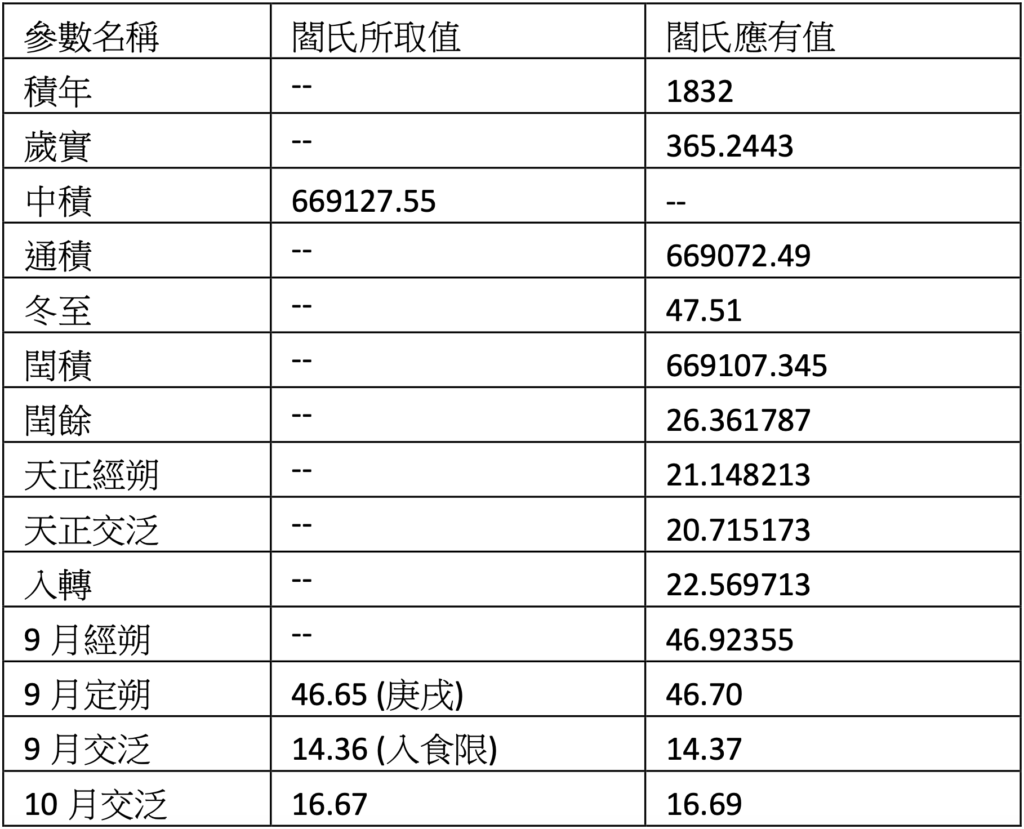

魯襄公 21 年的九、十兩月的朔日,《春秋》都有「日有食之」的記載。天象上,「比月而食」不可能發生。但是,既然記載在孔子所編的經書中,也就成為一個值得討論的議題。本年的閏餘為 26.361787,累積月閏至四月,就超過了朔實,而須置閏。所以,推算九月、十月的各項數值時,就須多加一個月。閻氏所提供的三項數字,都與「應有值」差異不大。日月交會的程度,反映在交泛值。當交泛值落在 13.1 到 15.2 之間,就會發生日食。九月交泛正屬如此,而十月交泛則已出日食範圍。所以,十月朔的日食應是魯史誤記,而被孔子以「信以傳信,疑以傳疑。」的方式保留了下來。

****************

延續前述「比月而食」的議題,西漢初年也有類似情况。《漢書·高帝紀》有「三年冬十月⋯⋯甲戌晦,日有食之。十一月癸卯晦,日有食之。」的記錄。在此項下,閻氏試圖推翻其說,他說:「漢曆疏,誤以十一月甲戌朔為前月晦日也。又書十一月癸卯晦日食,則記載之誤,況癸卯乃十二月朔,不入食限。」但是,逐步核算閻氏的數據後,不難發現本年度的推算有嚴重問題。但因缺乏關鍵數據,無法推知誤算始於何處。

首先,閻氏根據何種曆法推算,並不清楚。若與秦始皇八年相同,沿用顓頊曆推算(見第七節秦太歲條),十一月經朔就多算將近六日,十二月經朔也就隨之而誤。若以其他曆法推算,使用增減朔實各一、二次的方式,也無法得到閻氏所推的經朔數據。最奇特的是,閻氏十一月經朔的數值幾乎與「天正經朔」的「應有值」完全相同,令人懷疑究竟出於誤算,還是傳抄混淆所致。總之,十一月的經朔既然錯誤,定朔必然隨之而誤。至於日食,本年的「天正交泛」既然已入食限(14.40751),加上十二個月的交差(定義見上篇 1-2),交泛值自然容易再度落入食限之内。實際上,十一月交泛的「應有值」雖然較閻氏的數值多出約 0.6,仍在食限的邊緣。所以,閻氏的結論無誤。

至於《漢書》所記「十月甲戌晦」及「十一月癸卯晦」的問題較為複雜。以積年 1484 為準,《漢書》所記顯然錯誤,閻氏所説也無法自圓其說。但是如以積年 1485 計算,天正經朔為 46.453369,加上十一個朔實,則可得朔日為 11.289892(乙亥),而其前的晦日正好是甲戌,下個晦日自然是癸卯。但是,所依據的曆法就不會是夏曆(少一個月),而且所得的交泛值並不入食限。《漢書》的記載是否出於紀年及天象的混淆,則有待精於曆法的學者進一步地釐清。

****************

無獨有偶,漢文帝時又發生一次「比月而食」。《漢書·文帝紀》有極類似高帝三年的記載–「三年冬十月丁酉晦,日有食之。十一月丁卯晦,日有食之。」閻氏說:「今《漢書》所載誤謬處與高帝三年同⋯⋯誤以本月朔日作前月之晦日耳。」實際上,《漢書》與閻氏都同樣地重蹈覆轍。除了中積外,閻氏的推算毎項都錯,十一、十二月的經朔離他所推算的丁酉、丁卯幾乎有六日之差。令人驚訝的是,閻氏十一月經朔、交泛的數值也與「應有值」的「天正經朔」、「天正交泛」近乎相同! 與前例一般,閻氏也「省略」了一些相關的數值,使得不習於曆算的讀者無從得知如此驚人的「巧合」!

與漢高祖三年的情况相同,閻氏十一月的交泛值也不正確,卻碰巧又在食限之内,所以他的結論仍然符合天象。同樣地,如果漢文帝的紀年以 1458 計算,就可以得到丁酉、丁卯兩個晦日,但是也無日食。由漢高祖、漢文帝的兩個案例,可看出漢初曆官的記錄都有嚴重的問題。閻氏在此再度批評《漢書》為「晦日日食,乃曆疏之故」,而閻氏的誤算也不遑多讓。

****************

閻氏接著由「比月而食」延伸到「一年三食」的議題。《晉書 天文志》記載「光熙元年正月戊子朔,七月乙酉朔,並日有蝕之。十一月,惠帝崩。十二月壬午朔,又日有蝕之。」閻氏試圖釐清晉惠帝光熙元年是否可能在正月、七月及十二月各有一次日食。對於正月、七月的交泛值,他的推算與「應有值」相差不大,都落在食限的範圍之內。至於十二月的交泛,則反映出置閏上的問題。閻氏認為十一月有閏,因此十二月的三項數值都已加閏,推算出一個剛出食限的交泛值(0.821099;食限應小於 0.6)。但是,不知何故,閻氏卻認為仍在食限之内。然而,定朔在夜半子時(19.028311)。所以,他推斷為不可見的「夜食」。但是根據「應有值」,本年閏餘只有 17.237862,加上一整年累積的月閏(10.875384),都還不足一個朔實,並無置閏之理。因此,十二月交泛值應為 25.714874,正好進入食限的範圍(大於25.6),應該有食。所以,《晉書》的「一年三食」並非出於虚構。但是,十二月朔應為癸丑,而非壬午。

既然不該有閏,閻氏為何加閏?原因應該源自晉曆的錯誤記載! 七月乙酉朔之後 57、117、177 日,都是壬午,相當於八月末、十月末,十三月初。若十一月多加一閏,則十二月朔就可以是壬午,但是不會入食限,更無所謂的「夜食」。閻氏在此,似乎是為了配合《晉書》的「十二月壬午朔」,而違反了《授時曆》的算法,強加了一個閏月! 但是,勉強凑合起來的朔日就不會有日食,閻氏也就面臨到顧此失彼的困境。基於錯誤的結論,閻氏再度嘲諷前代曆家–「儒生於曆,竟可謂萬古如長夜」–實在令人不敢恭维。

由此例可見,晉曆中日食與干支之間有不協調的情况,問題顯然出於置閏。置閏的原因可能是為了配合「十一月,惠帝崩」,而強加了日食,以符合天人感應的氛圍,因而違反曆法的常規。

****************

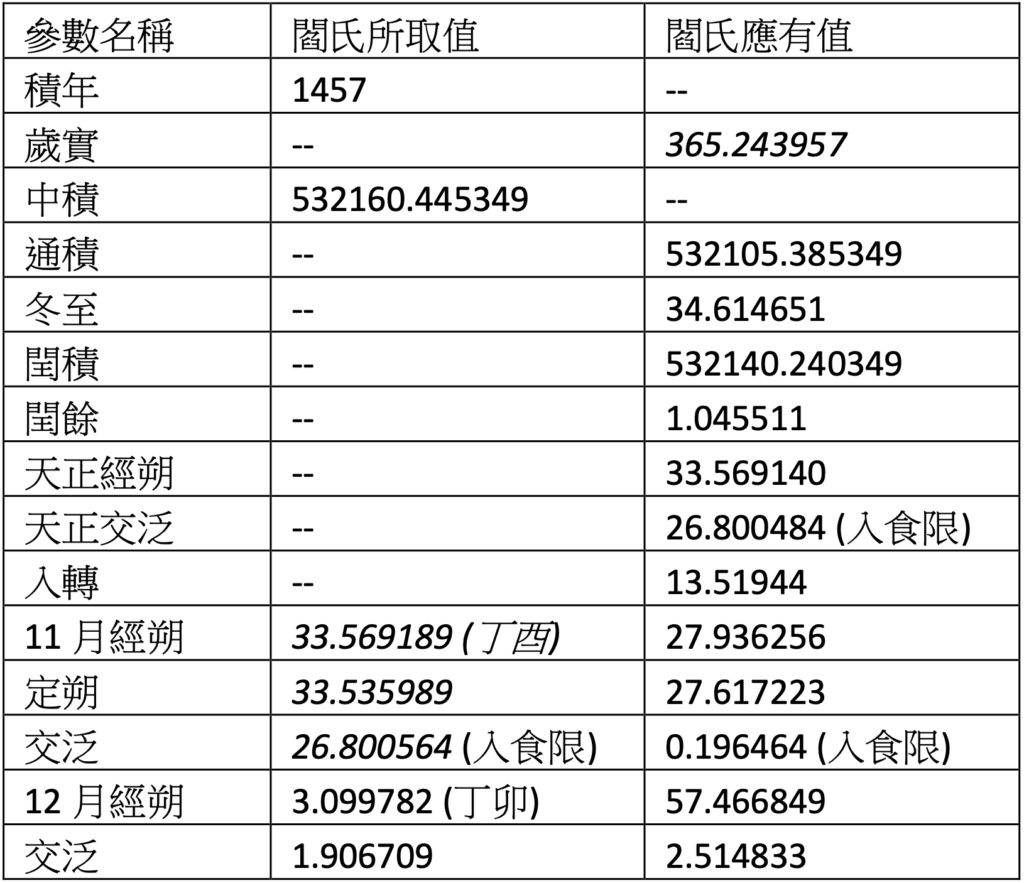

7・秦太歲及唐月食

本節的焦點之一源自於《呂氏春秋》所説「維秦八年,歲在涒灘;秋,甲子朔」,争議在始皇八年的兩個時間點。第一個是本年的年份–《通鑑》及《皇極經世》的記載為「壬戌」,而《吕氏春秋》則記為「涒灘」(即「庚申」年)。其次是本年秋季何月為甲子朔?推算後者,須要考慮此時所用的曆法。一般認為秦國自昭襄王後,直到西漢初年,都在使用建亥的顓頊曆,並採用「年終置閏」法。因此,置閏在九月之後,稱為「後九月」。在本例及漢高、漢文兩例中,都没有置閏的問題,推算並不複雜。閻氏推得九月經朔為 0.4094 甲子日,可見他在「天正經朔」上加了十個朔實。所以,應該仍是以類似夏正的方式推算。以此為基礎,逐步查核閻氏的數據,可見他在推算中,總共發生三項錯誤。其一、閏餘少算約 1.5 日。其二,「天正經朔」又少算約 0.5 日(見括弧内數字)。所以,閻氏的「天正經朔」比起應有值,總共少了 2 日。最後,按照閻氏「天正經朔」的數值,九月經朔應該是 0.910239,他卻多扣了約 0.5,而得 0.4094 甲子日。經過這一番混亂的推算,閻氏的朔日值仍然多算了約 1.5 日,九月朔日自然不會是甲子日。

根據九月朔為甲子的結論,閻氏認為《呂氏春秋》的敘述中,只有「秋,甲子朔」才正確。而本年應為壬戌年,亦即太歲「閹茂」,而非「涒灘」。始皇六年才是「涒灘」,而此年並無《呂氏春秋》所說的「秋,甲子朔」。所以,《呂氏春秋》的敘述前後矛盾。然而,本年太歲的問題,實在不須混淆在曆算之中。只要接受《通鑑》及《皇極經世》所說,以本年為「壬戌」,再根據《爾雅·釋天》的定義:「大歲⋯⋯在申曰涒灘⋯⋯在戌曰閹茂」,根本不必大費周章,就知始皇八年的太歲是「閹茂」,而「涒灘」則是六年。所以,閻氏實有多此一舉之嫌。

由算言算,「天正經朔」由冬至減去「閏餘」所得,屬於簡單減法。而 9 月經朔則由「天正經朔」加上十個朔實(295.30539),再扣除五個甲子(300)而得,運算也非複雜,閻氏居然連番出錯,實在不可思議! 在此段結尾處,閻氏批評劉原父、王伯厚的曆學不如自己精審,更是令人啼笑皆非!

****************

相對於日食的記錄頻繁,《春秋》卻不記月食。謹守春秋書法的《資治通鑑》,只在唐肅宗乾元二年二月記了一次月食。但是《資治通鑑目錄》卻記在正月,而《資治通鑑綱目》甚至誤作日食。為了釐清這些矛盾,閻氏作了此項推算。

閻氏的冬至、閏餘的數值都合於「應有值」,由此所推算出的「天正經朔」,自然也與「應有值」一致。進一步推算的二月朔、望日,也都正確。但是,推算交泛時,卻有一次誤算:二月朔交泛值多了約 0.165,以致二月望交泛值隨之而錯。雖然如此,閻氏二月朔的交泛值小於 13.1,支持「二月朔無日食」;而二月望的交泛值大於 26.05,也符合「望日有月食」的結論(見 1-2)。

總體而言,「天正交泛」的計算稍為複雜,容易產生大幅度誤差,而閻氏的數值在合理的誤差範圍之内,實屬不易。其後的朔、望交泛值可由「天正交泛」加上適當數目的朔實,再減去「交終」而求得,屬於簡單的加減法,卻產生更大誤差,實在令人訝異。

****************

8・總結

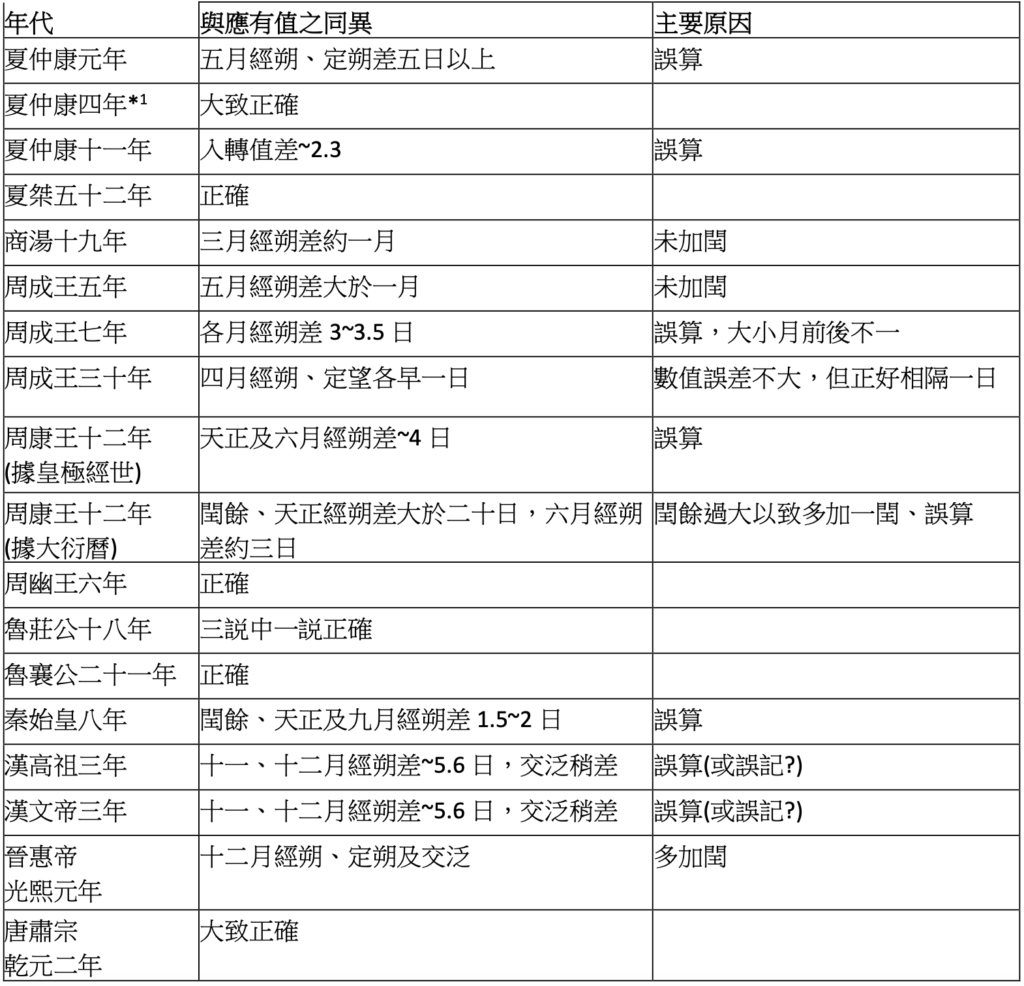

本文對閻氏《尚書古文疏証》中十八條曆算進行核算。文中所採用的曆法,與閻氏相同,都是《元史・授時曆》。但是,利用微軟工作室(Microsoft office)中的運算表(Excel)功能,在運算上,就具有較大的優勢。簡略而言,運算表可將〈授時曆〉所規範的運算算式,預先存入分列之中。當中積值輸入時,電腦就能自動地算出通積、冬至、閏積、閏餘、天正經朔、天正交泛、天正入轉等基本數值。再由相對簡單的加減法,即可推算出特定月份的數值。運算不但具有一致性,也有精確性與便捷性。更重要的是,避免了繁瑣運算時,容易發生的人為失誤(如數字抄寫失誤、忽略關鍵數據等)。本文的推算既然使用〈授時曆〉的規範,精確度必然受時代所限,無法與現代曆算相比,但在考核閻氏曆算一事上,足堪其用。

經過逐項比對十八條曆算,顯示閻氏的推算值只有五條在合理誤差範圍之内(表二十);包括夏桀五十二年滅亡、周幽王六年日食、魯莊公十八年日食、魯襄公二十一年日食及唐肅宗乾元二年的月食。在西周共和以前的十條推算中,只有一條大體正確。出錯的主要原因可歸納如下:(1)歲實的校正值不當–以仲康年代三條最明顯。(2)置閏失當——〈湯誥〉及周成王五年失閏,周康王十二年多加閏,三條最為明顯。而仲康十一年使用「年中置閏」,恰當與否,也令人懷疑。(3)計算本身的差錯——共六條。共和以後的八條中,主要問題則出在計算失誤(共三條)及置閏不當(晉惠帝時誤加閏)。

整體而言,計算本身的差錯共達九條之多,其中不乏幾處不可思議的錯誤,如:周康王十二年閏餘多算 20 日,漢高祖及漢文帝十一月的經朔、交泛值與天正經朔、交泛值極為類似。以閻氏自詡對曆算的精通,時人及後人對他的讚譽,對照如此龐大的錯誤量,實在令人驚訝!

自從出版以來,閻著備受推崇,主要在於能以實証的方式,客觀地証明文本的真偽,評斷後世詮釋的恰當與否,從而揭露古文《尚書》中的矛盾。閻氏傾畢生之力証明古文《尚書》為後人偽造,証據理應極為堅實。以閻氏所擅長的暦算而言,更應如此。但從本文的檢視結果衡量,實在令人大失所望。除了推算本身的種種失誤之外,還有一個問題更令人驚愕。他以三條仲康日食的推算証明〈胤征〉為偽作,以一條〈湯誥〉日期的推算証明《史記》中的文本為真,而古文《尚書》為偽。針對這兩篇文獻,閻氏處理的方式都有一個共同特徵,值得進一步討論——閻氏都先提出一個誤導性的前提,再用推算結果是否符合為準則,以判定文獻的真偽。

對於〈胤征〉篇,其前提為: 日食發生在仲康元年的四月或九月(參見第三節仲康日食推算)。既然閻氏所推算出三次日食,都不符合這項要求,由此即斷定〈胤征〉為偽作。但是,〈胤征〉本文並未明確指出日食發生在元年。〈胤征〉原文中「惟仲康肇位四海,胤侯命掌六師。」和下一句「羲和廢厥職,酒荒于厥邑,胤后承王命徂征。」不必如閻氏所認定,有時間上的連續性。實際上,《竹書紀年》的記載是「五年秋九月庚戌朔,日有食之。命胤侯帥師征羲和。」也提供了有力的反証。雖然《紀年》所記的確切日期未必正確,但卻明白的指出日食不在即位之年。前提一旦錯誤,自然導致錯誤的推論。

至於〈湯誥〉篇,其前提更為牽強。他將《史記·殷本紀》所説:「還亳,作湯誥:『維三月,王自至於東郊,吿諸侯…』」與〈伯夷列傳〉中的〈索隱〉注文:「孤竹君是殷湯三月丙寅所封」兩事互相聯接,認定文誥發佈於三月丙寅(參見中篇第四節〈湯誥〉年代推算)。所以,只要証明三月有丙寅,《史記》中的〈湯誥〉即為真本,而古文《尚書》則為偽造。但是,此一聯接,實屬武斷。〈索隱〉此注之原文為「按:『其傳』蓋《韓詩外傳》及《呂氏春秋》也。其傳云孤竹君,是殷湯三月丙寅所封」。其中的「蓋」字,本身即含揣測未定之意。而今本《韓詩外傳》無「孤竹」一詞,今本《呂氏春秋》只有「有士二人,處於孤竹,曰伯夷、叔齊。」一句。而〈伯夷列傳〉中,也只述及孤竹君與伯夷父子間的一代關係。由此而上溯受殷湯封國一事,甚至有確切時日,更是〈索隱〉的臆度之辭。而閻氏將作誥與封國定在同一日,顯然是一廂情願的假定。更嚴重的是,閻氏省略了對他不利的説辭–〈正義〉所説「本前注『丙寅』作『殷湯正月三日丙寅』」。所以,連封國的時間也有異説,「三月丙寅作誥」的前提就近乎虛構。

近人愛以「大胆假設、小心求証」為口號,提倡科學式的客觀論証,而閻著常被譽為此類的先驅。以上述二例檢視,實在令人有言過其實之感。科學研究,的確可以預先提出違乎常識的假設,但必須由不同角度以各項數據檢驗假設是否成立。若有不合,則須調整假設,重新檢驗。必待假設得到充份支持,才能用作衡量其他事物的標準。閻氏的前提堪稱「大胆」,卻未能「小心求証」他的前提是否有效。實際上,乃是省略了必要的科學程序,率爾以粗糙的前提,作為評量文獻的準則,以致結論一再錯誤。

繼前篇辨明閻著地學上的謬誤,本篇針對曆法上的各項數據,作系統性的剖析。筆者選擇地學與曆法來探究閻著的論証,乃因兩者皆屬客觀的學術領域,不受主觀偏見所影響,較易釐清是非曲直。經過前後兩篇的檢核,不難發現閻著有不少浮誇誣枉、扭曲武斷之處。雖然地學與曆法並非閻著的主要部份,但一葉落或許足以知秋,閻著絶非如譽之者所稱的「袪千古之大疑」、「千餘年不傳之絕學」。閻著是否還有某它謬誤,實賴學者跳脱既有成見,以實事求是的態度繼續抉發釐清。

【奉元問學之三】讀中庸有感

文/林世奇

編按:本文作者為奉元書院講師林世奇老師,現為中山女高中國文教師。自大學時代起即入「奉元書院」,跟隨 毓老師讀國學近三十年。本文為林老師今年(2023)六月二十七日的臉書貼文。文中談到在書院開講〖中庸〗課程,在備課過程中的感悟,不僅解釋了「中庸」二字的深刻內涵,更強調了「中庸」即是「孔門心法」,並如何在日常生活中去實踐。本刊特別徵求林老師同意轉載刊登,以饗讀者。林老師將於今年夏季班續講〖中庸〗課程(課程簡介),其後還會接著講授〖孟子〗課程(課程簡介),歡迎大家一起來聽課喔!

我在書院上《中庸》的課,時常要把《中庸》翻過來翻過去的反覆讀,正著讀、反著讀,用不同的方式去玩味,有時便有些感覺會跑出來。

「中庸」到底是什麼意思呢?我們總以為,中國人說什麼中庸,大概就是不冷不熱、不高不矮、不胖不瘦、不好不壞之類的,那就叫做中庸了。

你還別笑,我念建中的時候,就有個同學真的這麼說。這些人腦子到底有多簡單,能把那些古老的中國人都想成了智障?

「中庸」當然不是這個意思,簡單地說,「中庸」就是怎麼樣子才能夠把這個「中」給「用」得好。

那麼「中」又是什麼呢?古人的解釋太多了,用一個比較簡單的方式來講,就是「拿捏得剛剛好」。

「拿捏得剛剛好」,當然是非常不容易的事,因為不同的情況,都有不同的「剛剛好」,最困難的就是那個「拿捏」的工夫。

拿捏拿捏,是在心裡頭的工夫,所以稱為「心法」──古人說《大學》是「初學入德之門」,《中庸》就是「孔門傳授心法」。

那麼這個「心法」到底在教什麼呢?用更土一點的話來講,就是「玩真的」,「幹到底」,「不要瞎糊弄、白費勁」。

可以想像,古人寫這東西,一定不是寫文章鬧著玩,一定是來自生活的慘痛經驗。

我們身邊有很多的人,聰明也聰明,讀書也讀書,做事看起來也很有方法,但是他們那些聰明的方法,總是把事情給搞砸了。

為什麼搞砸了?因為他們其實搞不清楚狀況,搞不清楚這事兒到底應該用哪一種方法去做。「搞不清狀況」,就是最大的問題。

什麼叫「搞不清狀況」?就是對整件事情認識不清、誤判。而這個誤判的根源,往往是因為對自己的認識不夠徹底。

因為不明白自己,所以對別人的認識也就不夠徹底。《中庸》說:「唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性。」這個「盡性」的工夫,就是搞清楚狀況。

我們活在世界上,最重要的事,就是把自己給搞清楚,所以叫做「盡其性」。那麼自己是啥?「天命之謂性」。所謂「搞清楚自己」,就是搞清楚「老天爺到底放了多少東西」、「放了什麼東西」在我們的生命裡。

這東西就在每個人自己身上,好像隨手可得,但恰恰就是這個部分,我們常常搞不清楚。

這是因為,人的聰明才智有限,又特別喜歡妄意是非,自作聰明,也就是《中庸》說的「愚而好自用,賤而好自專。」要破除這些私意和成見,就非得把自己扒光光,赤裸裸地看懂自己,是為「誠」。

「誠者,天之道也。」天是什麼樣?天就是個扒光光的東西,颳風就颳風,下雨就下雨,日月運行,從來不遲到,更不會找藉口。

只有「人」才會裝模作樣,搬弄是非,等到我們把這些烏七八糟的、人為的東西拿光光了,恢復到「天」那樣乾乾淨淨,這就叫做「誠之者」。所以說「誠之者,人之道也。」

《中庸》雖然用了很多漂亮的文字,但是說到底,只說了一件事,就是把自己穿透了,真弄明白。那個「誠」字,無非是把自己洗乾淨而已。

譬如,做事的時候,我們只要把事做完即可,千萬不要讓自己「浮」在上頭,顯著自己好像很「能」。我們身邊有很多的人,老用自己的聰明在顯擺,在那兒自我感覺良好,結果把事情越搞越複雜,給自己找麻煩,也給大家找麻煩。

就算在學校這麼簡單的地方,還是會有很多人搞不清狀況,把簡單的事情弄得非常複雜,折磨自己,也折磨別人,還老覺得自己聰明。這是因為,那裡面放進了太多的自我,太多的私見,而且自己毫不察覺。

這些人說是天資不夠嗎?也未必,每個都是把頭削尖了,拼命往厲害的地方鑽,怎麼能說天資不夠?是他們的天資全都用錯了地方,觀念轉不過來。

《中庸》是一本敲打腦袋的書,讓我們不要那麼自以為是,所以老是講「天」。因為「天」就是沒有顏色,沒有聲音,沒有模樣。天,是不顯露自己的,他什麼都給,但是他又彷彿不存在,這就是最偉大的東西。

一個好的領導人,也應該這樣,讓大家完全感覺不到他的存在。古人說「天高皇帝遠」,那才是真本事。為什麼說「無懷氏之民歟?葛天氏之民歟?」這種領導人讓人家完全感覺不到政治力的存在,那是最高明的政治。

這就是「天德」,他滋養萬物,卻讓萬物渾然無感。

讀《中庸》,就是敲腦袋,敲敲敲,把這種智慧啟發出來。

【奉元問學之四】也來談談王國維與陳寅恪——「詩」與「思」的脊梁

文/陳有志

(一)

〈奉元講座〉邀請王振邦教授,於五月二十八日,主講「陳寅恪與王國維」。王教授講座的內容是根據他的《獨立與自由:陳寅恪論學》大作。如汪榮祖教授在本書書序,所稱讚有許多的創見:如不同意余英時主張陳寅恪史學的三變;陳寅恪「中學為體,西學為用」的文化立場,更有「絕艷植根千日久,繁枝轉眼一時空」表達中國的式微,倬立特有「天竺為體,華夏為用」,主張中西交流的新血注入;「以詩論史」的「頌紅妝」,暗譏學術政治的又專又紅,背後的夷夏大防。是陳寅恪假西學以崇中學,表現獨立與自由的人格,諸多精彩的論述。

王國維與陳寅恪學思鴻裁,不限古今中外,釋然貫通,自成一體,敏慧通才的學養,很難概括他們深邃思想的全貌。本文在王教授的啟發,想畫蛇添足,加點他們宏碩的學問,開啟新時代,與志大心高人格的感想。尤其王國維是毓老師的啟蒙導師,就該提出來,企望諸位學長的指教。

討論陳恪寅,離不開王國維,反之亦然。他們具有「風義平生師友間」的深厚情誼,更有相同理解獨立及自由的學問志業,是罕有練識通才的大儒。近十年來,中斷多年的《王國維全集》,終於在二〇一〇年出版,致使王國維研究的風氣,再次興起,取代了一九五八年,余英時〈陳寅恪先生《論再生緣》書後〉以來,掀起陳寅恪研究的熱潮。

一九二七年,王國維自沉頤和園魚藻軒,遺書說:「五十之年,只欠一死,當此事變,義無再辱。」「義無再辱」在陳寅恪《王觀堂先生挽詞並序》以「風義平生師友間」,表示自己企慕王國維一身剛毅不屈的讀書人骨氣,並在《海寧王靜安先生紀念碑》再指王國維屹立在「獨立之精神,自由之思想」。

陳寅恪一概否認自沉的原因,是因羅振玉逼債、對當時政局鉅變的悲觀、北洋入京的殉清,及悲劇性的性格,種種傳說。僅表達一個認識自在世界的本質,只要任何時候,當獨立自主的喪失,「當此事變」不在生死,根本早就沒有自存,可作為生命的實質意義。

那麼,平生師友,聯繫在「獨立之精神,自由之思想」的認識,其中在治學,影響樹立在人格精神,到底是什麼?

同是一九二五年,都是新成立清華國學研究院的導師。王國維十六歲舉秀才,讀過〈東文學社〉,東京物理學校(現東京理科大學)。陳寅恪則是十八歲入上海復旦公學(與氣象及地理學家竺可楨同桌同學)、柏林大學、蘇黎世大學、巴黎大學、哈佛大學(與數學家姜立夫同學),再次回柏林大學深造梵文、巴利文及藏文。三十六歲才返國。十九年傳奇而豐富的求學經歷,但沒有拿過學位。兩人都是無名望、無著作、無學位的「三無」學人。

自稱「獨學」為獨立學者的王國維,早年僅以《人間詞話》有點聲名。但沒人理解背後的思想,是建立在康德與叔本華,尋求表象世界,找到充分理由中的美學認識,領悟出人生崇高的境界。關係了中西審美主體,在反省意識的相遇。

陳寅恪則開始在清華課程,首次以「佛經文學」、「世說新語研究」、「唐詩校釋」,關係「格義/合文」翻譯語言中的主體性,詩歌評論中的社會敘述與制度結構的斷代史,被學界關注。

這是「風義平生師友間」,各自發現翻譯與語言歷史,配置在語言認識的主體哲學及社會政治的權力結構。這種深究環境語境及語素,再發現中國文化特質。如《人間詞話》過渡《宋元戲曲考》,也是「格義/合文」翻譯中的疏義正體,構成歷史知識的古考意義,都可藉布萊希特( Bertolt Brecht )指出中國戲劇及表意空間,在間距效果的解釋,就比較容易理解其中發現的含義。

王國維詩詞及文學審美的發現,是二十三歲在〈東文學社〉的日文學習,無意間注意日文教師田岡佐代治,閱讀康德及叔本華的筆記。二十八歲在江蘇師範學校任教,重讀康德《判批哲學》、研究文德爾班《哲學導論》,著有 á叔本華之哲學及教育學說〉及〈紅樓夢評論〉。開啟思想的新風格,成熟吸收了叔本華康德式的直觀批判,作為治學方法。

三十二歲《唐五代二十一家詞輯》,樹立獨特編纂考古的學問風格,理論化的成立,就在三十四歲的《人間詞話》,維持在〈紅樓夢評論〉「美術之價值,存於使人離生活之欲,而入於純粹之知識」,所以深化超越理念,成為審美認識的追究。

《人間詞話》表面是文學批評,其實是在設定認識中作為主觀判斷的界限,如何在康德理性興趣的超越決定,平行在叔本華強力意志的決定,作為可直觀時空化的再認知及欲求,來探索中國原有美學意境,理解充分理念的境界,發現文學情感中精神及思想體驗,成就人生的崇高目的。

下面是《人間詞話》,點出主要四點藝術認知的「真」,作為精神主人詩意與情意的「實」:

( 1 )「靜動得之」為「無我」中自然之境的「優美」。「動之靜時得之」為「有我」中體驗造物的「宏壯」。這個主觀判斷的客觀成素,取自康德的「美」及「崇高」,可在造境與寫境,有了一個兩層而一致的目的性分析。「優美」及「宏壯」,早已運用於〈紅樓夢評論〉。

( 2 )「古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界」,解釋創作精神的過程,最終會生成一種自由自律的自然化,呈現崇高的境界。

( 3 )「離/不離」,目的與無目的性的間距感受,表現在相互利害關係的辯證,獨立出一種超越理念的宇宙人生。

( 4 )「血書」指出純粹情感的強力意志。這是叔本華及尼釆指出來的藝術肉身,浸漸純粹感性中的創造力,化成詩意的陶醉,是一種對感性真理的絕對肯定。

《人間詞話》完成〈紅樓夢評論〉開啟美學真理的志業,找到審美判斷賦予領悟事物存在的理由。領悟高操真情的境界,就是理解生命自存的意義。也是〈人生及美術之概觀〉指出洞察宇宙人生之本質及境界。

最重要是《人間詞話》的審美理念,已過渡到三十七歲的《宋元戲曲史》,可以進一步發現說唱語言,存在集體歷史的知識考古。這個確立在語言符號,其中的社會倫理及教育形式,可理解為傳達心靈狀態的言說,如何在能指語義的社會空間,作為學術性的研究。這是藝術形式中社會關係的沈澱物,揭露社會歷史事實的再發現。

(二)

陳寅恪以獨立自由,重塑王國維魁偉學人的風骨。當時清華國學研究院與小橋食社,聯繫其他著名人物梁啟超、吳密、趙元任,甚至北京大學的胡適,影響整個新中國學術的新氣氛。那時王國維與陳寅恪的共同興趣,表面聚焦敦煌及甲骨文的新史料。其實陳寅恪關注「佛經翻譯」中「格義/合文」的校釋,自然重合王國維《人間詞話》及《宋元戲曲史》,在共同語言及思想認識,連結溝通的社會機制及制度再配置問題。

首先,自然是自身接受西學經驗的環境現實。其次,回溯可類比六朝以來,胡漢文化雜混的歷史,包括在語言及身體疆域,交織出一個全新的社會行為及倫理制度。透過翻譯傳遞,領悟差異的參照,重構理解內外部的再斡旋,產生的再認同化的認識。

這種指向再現自我的再凝視,可以形成可反省性或可考查的內在精神物的描寫,作為陳述摹寫中理解力的自我狀態,也成為一種境界的人格精神。關聯差異的再分配,重置出來的反省判斷力,就是康德批判哲學指出理解力,一面是可描述為超越理念的理性力,另一面是成為精神化的崇高人格。在叔本華及尼釆就是指審義意志,丁超越了人生悲劇,誕生偉大的風骨,成為時代的文化風格。這在王國維是「一代有一代之文學」作為「有意境者,以其能觀也」的理解。

《人間詞話》過渡為《宋元戲曲史》,理解審美的深層意義。正是王國維在《時務報》當學記,自〈東文學社〉與藤田豐八學習日文以來,到《農學報》翻譯,經武昌湖北農務學堂任譯授,一直到入京到清學部任總務行走,圖書局編輯等,都與教育與翻譯工作相關。

《紅樓夢評論》到《人間詞話》,最終《宋元戲曲考》的結果,是王國維把哲學思辨的判斷認識,融入編輯組織來揭露某種知識構成的考古。是一種經驗與對象綜合出來的美學真理,介入藝術作品中美學生命的發現,再邁向藝術與社會倫理。這是他翻譯教育與思想興趣,一再的重合、重整出來的思想。

一九一一到一五年,四年寄居日本京都,一面與羅振玉編輯《大雲書庫》,部分轉向小學及史學,完成《古史新證》。另一面完成《宋元戲曲考》的知識考古,其實已不是康德《人間詞話》的審美判斷,也不是叔本華《紅樓夢》的悲劇反諷及文學批評,而是再現審美的發現,已可獨立在《戲曲考源》發現中國樂語的「轉踏」,從石曼卿〈拂霓裳轉踏〉開啟,到元稹傳奇的考源,來理解中國戲曲及詩詞吟唱,如何在社會語言及審美意象,再現中國的文化意義。

總結,《宋元戲曲史》的含義。首先是「轉踏」成為歷史事件中社會整體,其中在詩詞言語的歷史性,包裹著在中國戲劇唱說空間的間離效果。這種「間距(或翻譯)/傳遞」再發現自己文化傳達的特有形式。這也是王國維透過美學思辨,轉化叔本華充分時空意識作為歷史的考源,看到了中國語言的社會性及語言的倫理性的再發現。

詩詞到戲曲的藝術美與藝術社會的進化過程,間距空間的節段表現。以布萊希特〈中國戲劇表演藝術中的間離效果〉的觀點,就是程態的表述機制,不是使用表演情感的感染、模仿、象徵,僅在各自表意的離散及獨立符號,之間的差異及各種延遲間距關係的效果,讓觀看者自己產生想像力的偌大空間。

間距的節段空間,也可以是朱利安( François Jullien )《勢:中國的效力觀》解釋「文化間距對話」的「繞道」,間距沒有象徵性及必然性,只有相互疏遠,相互連續的廣延,產生一連串偶然及含蓄,蓄勢中醞釀出來的強度。

這是王國維早年思想的〈論性〉〈釋理〉,主張一元論的一貫思想立場。也是《人間詞話》分離的再組合,出來的不離,成為一出一入,一再編輯情感符號重組的再想像,相互交織在主觀判斷及各種程態的意境下。這種情感間距的平行共振,就在啟動暗示自我主觀情感的著魔或自我陶醉。

《紅樓夢評論》及《人間詞話》的康德、叔本華、尼釆,其中美學表象作為感性的溝通自然能力,在康德感性直觀是一種現代性啟蒙主體的人格美學。另也在叔本華、尼釆的悲觀主義及虛無主義,找到意志成為藝術生命的風格及境界的起源,這是一種後現代性萌芽期,導致個人解放在自在認識的美學。

因此,王國維是中國最早,同時浸禮現代性啟蒙及過渡後現代性,體驗中西文化的差異間距及美學辯證認識,關於藝術作品的啟蒙真理及生命意義。就思想意義,王國維的康德,不是來自當時日本以桑木嚴翼為主,盛行新康德的西南學派,而是姉崎嘲風的叔本華,是吠陀悲觀主義下叔本華的康德。這是十分清楚。

所以,王國維決定審美的意志,不是康德判斷範疇及想像的綜合,而是透過叔本華發現傳統單義及單側主體,是一元連續堆集的表意性,不同康德想像超越的表象性。這是王國維「美術之價值,存於使人離生活之欲,而入於純粹之知識」為一元單義的內在化知識,就是尼釆強力意志的血書,在純粹美學成為超越永恆輪迴的陶醉。

純粹知識的超越理念,區分越超邏輯二分,意志的一元論,以叔本華為意志一元論,總結在「詩人對宇宙人生,須入乎其內,又須出乎其外。入乎其內,故能寫之。出乎其外,故能觀之。入乎其內,故有生氣。出乎其外,故有高致。美成能入而不出。白石以降,於此二事皆未夢見。」

指出間距保留在詩詞戲曲的「寫」與「觀」的生氣及高致,不是姜夔江西詩派以來,重在文字所喪失間距美學的氣韻。知識考古以語言表意為中介性,也是成為二重證據法的實物考古的前沿。同時,王國維是藉叔本華來理解康德艱澀的哲學思想,深受叔本華的啟發,理解內外綜合的三境說及血書的純粹感性力,難道王國維字「靜安」,是不是也受到叔本華「靜觀」哲學的寂靜暗示?

(三)

那麼翻譯與思想,在陳寅恪有什麼含義?

首先〈拂霓裳轉踏〉是開元天寶遺事,也是《王觀堂先生輓詞並序》為王國維的「三綱六紀」,陳述人格及社會美學的理念。這不也是陳寅恪《元白詩箋證稿》指「一篇長恨有風情,十首秦吟近正聲」的開元風情,天寶正聲。正是元和詩體到《論再生緣》,再到《隨唐制度淵源略論稿》,有什麼胡漢交流研究的共同起源?

其次,理解陳寅恪「佛經文學」、「世說新語研究」課程,揭露當時「新語」,記載思索詩詞與翻譯,看到佛經講唱的梵唄,如何融入中國駢體文的對偶對韻,使梵文能指的般若,翻譯為中文所指佛智的慧海。因此,陳寅恪要求清華入學試題的「對對子」,不該被理解為因循守舊,訓練掌握歷史語言的語境語素,才能領悟語言的歷史思想及文化的特質。

這是相互呼應在「風義平生師友間」語言考古的發現。可以成為聯結陳寅恪認識王國維殉道,以學術志業,關係文化使命,成為宇宙人生的意義。猶如尼采「重估一切價值」,樹立學問人格,提煉「血書」,表現偉大風格風範。

「佛經文學」翻譯研究的異質同化分析,是陳寅恪注意鳩摩羅什如何過渡舊譯的再修訂,理解「格義/合文」,再使「宣講」變為一種解析思想的轉譯。在鳩摩羅什的宣講,就把舊譯「陰」、「入」、「持」,由合文成為宣講,定義到純中文的語素中,改譯為「眾」、「處」、「性」。另在「音譯命名」要求佛經重要的專有術語,音譯表示一個不可譯性的思想成分,在斷裂間距保留印度一定特有的古義。

保持兩邊等距不只在佛學一種思想成分,也是文體性的一種模態或姿態,具有非描述詞語言的自我符號。一旦,思想內在於序列的再理解就會導致自我理解的再發現。這種發現思辨的再注入、再深化,就形成佛學的另一種華嚴、天台、禪宗的詮釋。

這個意思是〈支愍度學說考〉,最終所說「我民族與其他民族二種不同思想初次之混合品,在吾國哲學史上猶不可不紀。」佛經與胡漢文化的融合,存在翻譯差異的「思」,是思想不可譯性,文化主體的再現。

所以,恰當理解陳寅恪〈與妹書〉指「隋智者大師天台宗之祖師。其解『悉檀』二字,錯得可笑。(《見法華玄義》)好在台宗乃儒家五經正義二疏之體。説佛經與禪宗之自成一派,與印度無關者相同,亦不要緊也。」

重要在理解陳寅恪的本意,是在「正義二疏之體」,指出類似孔穎達「疏不破注」,而不在「錯得可笑」。孔疏「自成一派」的「不要緊也」,這本是一種中國智性的本質。是陳恪寅解釋「格義」到「合本」,構成為「格義/合本」雙重關係,如同一種字典文義編校的並列關係,也如王國維編譯及編輯。

支愍度合文翻譯,解讀「般若」為「無心」,到鳩摩羅什在「關河舊義」為「實相」的三論宗,重要在明確分別佛法的「心」與中國「性」的不同,透過「持」改為「性」,成了具有實有意涵,發展出佛性的三身說。

重點就發生在鳩摩羅什譯《大智度論》〈三慧品〉,將「道慧」細分的「道種慧」,是鳩摩羅什翻譯的中國因素,注入宣講的分解詮釋,最終形成天台三智性的根據。這裡已不只是龍樹《中論》的「道慧」般若,只有蕩相遣執,不追究具足的一切法性。宣講作為義理的分解,必然需要追究佛法的圓融具足,成了「心開意解」,表示一個充分性的義理。

這是音譯的新語,成為可述思想的宣講,也是文化交流最終歷史的沈澱。鳩摩羅什「宣講」翻譯與思想作用,佛經偈讚的梵唄諷誦,轉換在中國「對對子」,成為對偶對韻的講唱。鳩摩羅什翻譯佛經,過渡為純粹中國式的韻文,是鳩摩羅什對等翻譯,發現中文對韻文義及對偶思想的特性。

鳩摩羅什宣講翻譯,所理解中國對偶的語言性,以空宗與有宗的空有,可以居間在中國傳統「虛無」指出的位置,虛擬為一種潛在的「有」,同時保留印度的「空無」只允許絕對的虛無。這個「關河舊義」的「實相」,成為文化交流在思想史,一次發生了兩邊反省的再發現。

這種交流辯證「真」的發現,不是追究語義關係在邏輯的真。鳩摩羅什指出「不可譯」,一個新語素作為中介語言的影響,在思想史才產生了深層作用。

因此,佛教般若共法的翻譯理解,在佛學認識論的三慧性,融入中國思想的體系。這也就是說鳩摩羅什的精確翻譯,不如說是理解及進入中國思辨形式,同時影響鳩摩羅什的再理解印度佛學。

小小在翻譯思想及歷史意義,關鍵則是包括整個印度與中國的語言,背後整個思想的本質。這種發現思想間距的效應,等同美學反省的境界,所能評估宇宙人生為哲學意義。如果康德哲學是思想史哥白尼的發現,在王國維、陳寅恪語言思想中文化交流的歷史時刻,也是發現西來佛教,新注入的成實宗的印度,另再現中國性轉化成東方自己,成為華嚴、天台、禪宗的佛學。同時也會注意胡漢文化及混血社會的新秩序。

(四)

理解王國維與陳寅恪,詩詞及翻譯的認識作用,關係的編纂,可在布列匯集的簇集或差集,形成理解串極的關係,作為非摹狀的想像詞語。這是〈支愍度學說考〉指出支愍度首創編纂的「合本」與六朝習用生義的「格義」的差別,解釋文字訓義。

同具在「格義/合本」的語素間距,傳遞差集關係的不等量意義,只能在相互連續結構,維持的近似值,才使雙方的思想位置,同時被確立出來。也就是說,當「合本」維持在一個析取不等量,才能導致「格義」變成在一種依存在合取辯證的條件之中。這就不同乾嘉考據或西方新歷史主義,設定等量的語意範圍,公設作為文字或音訓具有普遍認識的文義範疇。

對位翻譯「合本」或「詩/思」,如同康德崇高辯證作為超越性的境界,在王國維理解美學認識,為「離/不離」的辯證及出入的超越,三種理念過程的間距體驗,對位共振出來思想的火花。這不只有王國維及陳寅恪的發現,如章太炎讀到斯賓塞的著作,也看到「往往探考異言,尋其語根,造端至小,而所證明者至大」,這個語根間距,在語言差異性的訓義,發現同樣在越小差異的含義,具有最大思想的意義。

陳寅恪「格義/合本」差異位置,轉為對位關係的訓義條件的解說,在支愍度般若無心,所以明確劃出「心」與「性」,在印度與中國的等距的不可譯性,這不就是陳寅恪說是孔穎達「正義二疏之體」的「合本」嗎?

陳寅恪說從《春秋》以來,中國歷史只有一種政治史的傳統,他認為《資治通鑒》是最好的通史。在陳寅恪則是發現及深化了「胡/漢」交流的斷代史,在中亞九姓胡漢混血,看到中國新文化及社會制度的注入。這與王國維發現詩詞到戲曲,一種美學認識及社會倫理教化,兩人同在語言分析的重合。同時,看到隋唐世族門閥的衰弱,轉成士人的振興,提供宋明新社會的歷史動力。

多數人注意陳寅恪的語言考古,是環境屬性中乾嘉考據及德國蘭克( Leopold von Ranke )新歷史主義,甚至如麥考萊( Lord Macaulay )等的語言史料。若不深入「格義/合本」,認識差異的翻譯語素,就會忽略陳寅恪有著蘊藉同時期,相同正在萌芽的語言結構分析,接近某種索緒爾( Ferdinand de Saussure )能指符號的語音學,李維史陀( Claude Lévi-Strauss )口語傳遞的社會文化,或雅各布森( Roman Jakobson )非象徵語言的形象。

陳寅恪關注六朝佛學與隋唐制度史,不只是關係文化及政治史,而是語言結構的考古,考察複雜勢力在權力結構的變因素。尋找存在時間與空間的環境事件中的變量因素分析。十分接近結構形式分析的倫理及歷史政治及哲學。

這也是陳寅恪被學生質疑,為何白居易〈長恨歌〉「漢皇重色思傾國,御宇多年求不得」,首字「漢」一字,可以解釋二三堂課。陳寅恪在回函沈兼士〈「鬼」字原始意義之試探〉表達他的觀點,是「依照今日訓詁學之標準,凡解釋一字即是做一部文化史」,看到語言中涵蓄的小小思想,往往具有整個文化的關鍵本質。如天台一心三觀,不縱不橫的一念三千,能包裹在中國本有深渺的思想,融入到西來的佛學。

陳寅恪對鳩摩羅什翻譯表達,語言本質中非象徵性的意義。如拉康( Jacques Lacan )主張掌握不可譯性的想像界,先於象徵界的表象分析,才能理解心理深層的境況。語言只當平行在「系」、「層」的關係,在不可譯的踰越間距,就看到了移位自我變化的脈絡。

但這裡重點不是關於結構主義,而是指存在中國文化本有的間距思想。這個原來陰陽對偶,在系列的傳遞差集,如同王國維以意志一元論為血書或境界的本義。表達在理解中國的研究,對照在康德主體性作為再理解中國。同樣格義及合文的主異間位,指向深層含義的中國性,翻譯中再現中國的主體思想。

總結整個文化主體與學術意義,指的是文化交流及格義的本體性自主自由的問題,只有確立出主體才有交流的可能。只有充足理解中國性,才有融入中西文化交流的可能性,不然只有殖民的奴性。這也是近代結構主義在認識及哲學思想,找出來的身體政治或生物權力的視角。可能是陳寅恪指出所謂獨立自由,指喪失主體性,一切就是虛無幻覺,沒有自在存在的意義。不只個人,也包含的國家文化。

最後,關於「留命任教加白眼,著書唯剩頌紅妝」,為陳寅恪以詩證史的「頌紅妝」。在此,只簡略的補充,無關「以詩證史」,如大家熟悉陳寅恪的詩體寫「頌紅妝」,但少去理解王國維《宋元戲曲考》,背後也是詞曲唱唸的「頌紅妝」,為女性書寫的中國意義。

這是在《花間集》不也是「頌紅妝」,可追溯《詩經》中的女性書寫,其中文學因素又是什麼?在陳寅恪是元和詩體與樂府,看到艷體詩與悼亡詩的言情,不同敘述史詩的故事。也是王國維「可觀,可靜觀」的血書及崇高,如康德、叔本華反省性超越理念及意志。

或許,先該了解陳寅恪論陶淵明天師道與清談的自然,在陶淵明解理的文化傳統,存在一種入世名教與自然本性,看到之間相互並存,沒有累滯的自在及開放。這是陳寅恪再理解自然與社會關係的根據,如男女本乎性情的自然,到夫婦終極成為禮教的一致性。關於中國言情,必有「三綱六紀」,本是中國間距認識中的社會倫理性及美學境界的融合。

這也是《柳如是別傳》首章說「披尋錢柳之篇什於殘闕毀壞之餘,⋯⋯猶應珍惜引申,以表彰我民族獨立之精神,自由之思想。何況出於婉孌倚門(《西廂記》)之少女,綢繆鼓瑟(《詩經》)之小婦,而又為當時迂腐者所深詆,後世輕薄者所厚誣之人哉。」

這個「婉孌倚門」的男女,到「綢繆束薪」的夫婦,當被迂腐者侵害,失去任何一方,就是「三星在天」也黯然失色。女性書寫形神的形象戲曲,在中國不重戲劇效果,如《踏搖娘》或《滑稽戲》的表演與音樂,而在填詞文學中的表象。這是「一代有一代之文學」,作為「原夫文學之所以有意境者,以其能觀也」,在填詞中的表象,發現情感描寫中的每個人,每個時間為各種歷史事件的真。包括整個中國倫理及禮樂教化,就在《中庸》「造端夫婦」的起源。

王國維〈國學叢刊序〉指「學無新舊也,無中西也,無有用無用也。」這不也是陳寅恪「平生為不古不今之學」的本意,「不敢觀三代兩漢之書」對當時疑古的反諷。王國維與陳寅恪追求獨立自由,發揚真理,表達出一種崇高的精神人格,是陳寅恪指「士之讀書治學,蓋將以脫心志於俗諦之桎梏,真理因得以發揚。思想而不自由,毋寧死耳。」

間距思辨所理解男女及夫婦,到社會的群我,有著理解喪失主體性,就沒有自存的意義,除了是人,文化也一樣。沒有歷史文化主體認識的情感及記憶,只剩奴性的肉體,是沒有血性,也沒有脊梁,是物化的生命。這是理解康德合目的性的反省機能,可以成為思想,也可以成為人格。也是我們看到王國維與陳寅恪,血書書寫中的崇高人格。在自我的塑造,同時也代表一個時代精神的偉大風格。

【公告事項之一】2023夏季課程

文/秘書處

2023_4-1024x564.jpg)

2023 夏季課程已經出來囉!!

大家趕快來報名喔!本季課程為 現場上課 與 遠距教學 並行(週六上午暫不開放現場),報名單門課程,將可以使用 Zoom 視訊上課並且與老師即時互動喔!

📝我要報名

★春季課程(點藍字看介紹)

◆週二:林世奇老師【中庸】(上半季)

◆週二:林世奇老師【孟子】(下半季)

◆週三:陳明德老師【孫子兵法與策略思維】(上半季)

◆週三:邱澎生老師【從張無忌到韋小寶?明清中國的市場機制與司法規範】(下半季)

◆週四:白培霖老師【莊子秋水篇】

◆週六上午:嚴定暹老師【梁啟超推薦的史記十大名篇之一 ——信陵君列傳】〖遠距〗

◆週六下午:蔡耀慶老師【老實寫字】

🎦本季推廣課堂(敬請期待)

【特別公告】

為配合防疫措施,到場上課時請配合乾洗手消毒 並 全程戴好口罩。歡迎報名單門課程,參加課程 Zoom 視訊,即可享受線上和老師互動零時差喔!

疫情未艾,遠距學習正夯。您想要不受時間、空間和疫情的限制收看奉元書院所有直播課程嗎?

您想要自我提升,卻找不到門路和方法嗎?

歡迎加入奉元書院[年繳會員],即可一整年無限制收看所有直播課程!詳情請洽奉元書院工作人員!

【聯絡我們】

02-3365-3181

〔開館時間〕

【友善連結】

➤➤歷年課程

➤➤書院臉書

➤➤粉絲專頁

➤➤YT頻道

【公告事項之二】〔奉元講座〕朱惠良老師:吟嘯且徐行——陪蘇東坡走走

文/秘書處

20230716-1024x564.jpg)

【講席】朱惠良 老師

【講師簡介】

朱惠良,美國普林斯頓大學藝術考古研究所博士、前國立故宮博物院研究員,專攻中國藝術史,亦涉獵中國文化史、戲曲、文化政策、博物館教育推廣、文創產業人才培訓以及文化遺產保護等領域。2011 年自故宮退休,曾擔任兩屆國立故宮博物院指導委員,並繼續致力於中國藝術史之研究,陸續發表學術論文,出版《無形之相-故宮法書舉隅》、進行《中華文化之美》繁、簡體書增訂與《元畫全集》國立故宮博物院五冊專輯之審稿與圖說撰寫。

【講座介紹】

宋神宗熙寧年間,王安石開始推行新法,然因改革急迫卻不切實際,加以用人不當,民怨四起,引發新舊黨爭。蘇軾目睹王安石新法之弊端,開始以詩文描述民間疾苦,並上書臧否時政,因而得罪新法當權派,後屢遭構陷,終至貶謫黃州,之後又輾轉流徙惠州與儋州。

宋徽宗登基,大赦天下,蘇軾獲赦北還,自儋州北歸,途中於真州金山龍游寺寫下《自題金山畫像》詩:

心似已灰之木,身如不繫之舟。

問汝平生功業,黃州惠州儋州。

後病逝於常州,享年六十五歲。本講擬以蘇東坡被貶黃州為核心,分享東坡豁達的性情、絕妙的詩文與書法以及種種事蹟,讓我們陪著不肯隨人俯仰,身如不繫之舟卻能苦中作樂,隨遇而安的蘇東坡走走!

【時間】2023/07/16 週日下午二點至四點

【地點】

- 奉元書院(臺北市羅斯福路三段 二七七號四樓 A側,臺電大樓正對面,距捷運臺電大樓站二號出口步行約 五分鐘)

- Zoom 視訊、YouTube 直播

Zoom 會議連結: https://us06web.zoom.us/j/2483026645?pwd=MncxUmVaaDdMaytaM21PZlV6VTdkUT09

會議 ID:248 302 6645

密碼:Q9M1f3

【費用】歡迎贊助,無需報名

【特別公告】

為配合防疫措施,入場時請配合乾洗手消毒與測量體溫 並 全程戴好口罩。歡迎報名單門課程,參加課程 Zoom 視訊,即可享受線上和老師互動零時差喔!

疫情未艾,遠距學習正夯。您想要不受時間、空間和疫情的限制收看奉元書院所有直播課程嗎?

您想要自我提升,卻找不到門路和方法嗎?

歡迎加入奉元書院[年繳會員],即可一整年無限制收看所有直播課程!詳情請洽奉元書院工作人員!

【聯絡我們】

02-3365-3181

〔開館時間〕

【友善連結】

➤➤歷年課程

➤➤書院臉書

➤➤粉絲專頁

➤➤YT頻道

【公告事項之三】春秋學讀書會

文/秘書處

【主持人簡介】

馬康莊老師,臺灣大學博士,1979年起從學毓老師,現為玄奘大學廣電新聞學系退休教授、中華奉元學會常務理事。

【讀書會理念】

學習《春秋》,第一件重要的事就是闡明「繼志述事」。繼承什麼志業?「春秋經世,先王之志」,聖人貴除天下之患,《春秋》本質上具有解決政治、社會問題的實用取向。奉元書院揭櫫的宗旨,「以夏學奧質,尋拯世真文」,就是要如易經所言:智周萬物,道濟天下。《春秋》強調親近來遠,自近者始。故內其國,外諸夏,先求解決中國內部的問題,再用夏變夷,推及於全體人類。民族偉大的復興必然是以儒學的復興為其重要內涵,而公羊學復興則是儒學復興的前導。

春秋學讀書會訂於二零一九年毓師冥誕之日開始進行,以向毓師致意,距毓師於一九八三年開講公羊學迄今已經過三十七個寒暑。考察近代中國學術變遷的大勢,春秋學讀書會未來將強化下列三個重點:

- 重視思想橫斷面與縱貫面的相互作用。在中國經學史中,某些理念思維鬆弛的時候,就蘊含了其他思維理念躍升為主流的契機。藉由在經學史中新思潮崛起與舊思維沒落的過程,才能掌握春秋公羊學在兩漢的沒落以及在清代重新主導的原因。

- 重視春秋經文的「語境」背景,以掌握春秋經文的深層意義。「語境」涉及經文的歷史背景,以及經文本身的前後脈絡。歷史背景涉及敘事,當故事與情節推動時,敘事的因果關係也呈現,能掌握敘事的因果關係,才能進一步分析經文的初步意義以及其深層意義。

- 強化對經文傳疏的「對立性解釋」的掌握。經文解釋,可分成「一般性解釋」、「協同性解釋」、「對立性解釋」。漢學的訓詁、考據只是一般性解釋、協同性解釋,至於公羊學的微言大義,則需透過「對立性解釋」掌握。這也是毓師講學的珍貴所在,經由口述傳承微言大義。

【費用】歡迎贊助,無需報名

【時間】7/23 週日上午十點至十二點,每月一次

【地點】

- 奉元書院(臺北市羅斯福路三段 二七七號四樓 A側,臺電大樓正對面,距捷運臺電大樓站二號出口步行約 五分鐘)

- Zoom 視訊(不開放 YouTube 直播)

Zoom 會議連結:https://us06web.zoom.us/j/2483026645?pwd=MncxUmVaaDdMaytaM21PZlV6VTdkUT09

會議 ID:248 302 6645

密碼:Q9M1f3