公元2023年6月7日 夏曆癸卯四月二十

◉本期目錄

【編輯小語】推己及人

文/編輯部

節氣芒種,夏季已然到來。奉元書院春季課程即將告一段落,並且即將推出夏季課程,敬請期待!本月中旬(6/17,週六上午九點半),學會特別邀請加州州立大學的陳滌老師進行專題演講,講題〖淺談易學的數理底蘊——以馬王堆漢帛書的卦象排列為例證解析易卦的排序問題〗(講座簡介),歡迎大家一起來聆聽!

本期文章的主題,都與發揮推己及人的儒家精神有關。孟子說:「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼」。儒家學問講究次第推進,先要由自身開始,推展到家人、社會國家,最後普及於天下,是一種有次第、逐漸推進式的倫理。儒家的政治理想「仁政」,就是先由主政者本具的「仁心」為出發,把這顆「仁心」擴及到他所治理的百姓,推己而及人。這是基於現實生活的務實思維,不是先憑空建構一個政治理論體系,再將強行安放到現實社會的哲學思辨。

你知道孟子的「王道」的內容是什麼嗎?為何孟子要「尊王貶霸」呢?請看:

〈孟子與齊宣王的問政對策之一:推恩——孟子的仁政王道論〉

你知道《尚書》當中的歷算裡面有什麼門道嗎?請見:

〈考訂《尚書古文疏証》的曆算(中)〉

你知道毓老師講解《老子》最特殊的地方在哪嗎?請閱讀:

〈《毓老師說老子》以「督物以為經」的「不言之教」〉

最後,編輯部亦誠摯地歡迎同門先進與各界同道友人,能夠共襄盛舉,提供個人無論是讀書、教學、工作、生活上的感懷,或是經典智慧應用的心得,在奉元電子報的園地中「以文會友,以友輔仁」。

【奉元問學之一】孟子與齊宣王的問政對策之一:推恩——孟子的仁政王道論

文/潘朝陽

一

孟子如同孔子,亦嘗遊多國見諸侯王,其冀望得到重用,而得能施行仁政王道。然而,他也如同孔子失望而返,才與萬章公孫丑等弟子整理編纂了他的言論、思想之書,成其七篇,那就是《孟子》。

依據蔡仁厚先生在其《孔孟荀哲學》(臺北:臺灣學生書局,1984)一書中的說法(先生有提到其說法是依錢穆先生的論述),孟子遊齊前後有兩次,第一次是在齊威王時代,第二次是在齊宣王時代;前一次遊齊是孟子在三十八歲之前,但未受敬重、禮遇。於是他就前往宋國,但一樣未能得志。只好經過薛國回去鄒國。一直至五十一歲時,其弟子樂正子為政於魯,孟子就離開鄒國而去魯國,以為行道有望,然而魯王受到奸佞讒言之左右,孟子於魯終不得到重任。其時,新接位的滕文公樂行孟子之道,所以孟子就去滕國,且滕文公真能誠心依據孟子之建言而試著要展開仁政王道,孟子在滕國約停留了兩三年。惜乎滕文公早逝,且滕國太小,孟子理想終究不行。所以孟子離滕遊梁,其時,孟子五十三歲。孟子見到的這位梁王,就是在《孟子》首篇首章提到的初次乍見就以「利」問孟子的梁惠王。梁國就是魏國。可惜梁惠王第二年就老病逝世,其子梁襄王根本少不更事、淺薄無知,孟子只得離開梁國,第二次遊齊,此時的孟子已是「後車數十乘,從者數百人,傳食於諸侯」的著名人物,而此時的齊王則是有稱霸雄圖的宣王,且其稷下學宮禮聘了諸子百家的一時豪傑;學宮建設於齊桓公時,位於都城臨淄的稷門附近,齊宣王擴充其規模,招來天下名士,包括儒、道、法以及名家、兵家、農家、陰陽家等,人才會集於學宮,自由講其學、著其書,且王向其等問政,求其等之言論,欲圖資以強齊並且稱霸中國。而孟子應該也是在其運會中,從梁返東而來到其時的政治重地臨淄,欲以「仁政王道論」說服齊宣王據之實踐而有以安天下。孟子在齊曾是賓師,亦曾位居三卿,齊宣王雖尊敬孟子,多所問政,但終以孟子儒家仁義迂遠而無近效,遂不用,而孟子理想落空,亦已老矣,乃返家鄉,居於近其故國鄒約百里之遙的滕國之休邑,孟子於此養老,講學,並與其弟子諸人「序《詩書》,述孔子之意,作《孟子》七篇。」

孟子與孔子一樣,本來周遊列國以干諸侯,皆以為其堯舜之道的仁政理想,可得賢明諸侯王之實施而可以達到天下大一統且太平大同之境界,但都失望而返。唯大歷史是弔詭的,具有其長期的理性和公平,表面上看,孟子一生無法實現其欲圖實現的政治理想,但正因為如此,歷史和天命才會給後世中國人留下一部最重要的儒家源頭型的經典《孟子》,予世人一個「仁義內在、仁政王道」的「內聖外王」之寶經巨典;若無《孟子七篇》,孔子揭櫫發揚開創的《六經》正義,就無有道統之延續和新釋,則必將在歷史巨流大潮中淪沒,而後來的中國必將不是中國。

二

《孟子》以〈梁惠王篇〉開頭,但是孟子和梁惠王之間的問政對策只有四章,與梁襄王的對答只有一章,而最主要的問政對策則是孟子與齊宣王之間的重大政治議題之問答,其有十二章,另外,〈離婁〉的第三十一章也是兩人的問政對策,因此,孟子和齊宣王的政治之道的討論多達十三章,換言之,《孟子》一書載記的孟子和諸侯王之間的政治觀之陳述和發揮,就是孟子在臨淄「稷下學宮」對齊宣王的話語和批判是最多,最佔份量,分析詮釋孟子給齊宣王的仁政王道觀之論說,就我們深入和周全地理解孟子的政治思想而言,十分重要。

三

在本文,我們來看孟子所說「仲尼之徒,無道桓文之事者,[……]無以,則王乎!」且「推恩保四海」的王道思想,其全文載於《孟子・梁惠王篇・第六章》。

齊宣王問曰:「齊桓晉文之事,可得聞乎?」孟子對曰:「仲尼之徒,無道桓文之事者,是以後世無傳焉。臣未之聞也,無以,則王乎!」

春秋五霸之史事,見諸《左傳》、《國語》,何況是齊桓公、晉文公的霸業,豈有不傳?而且,孔子還盛稱管子佐齊桓,尊王攘夷,不以兵車九合諸侯,使中國免於夷狄之入侵,孔子贊頌曰:「微管仲,吾其披髮左衽矣!」故許管子以仁。

然而,何以孟子會回以「仲尼之徒無道桓文之事,後世無傳?」這是有其重點的,朱子引董仲舒的話來解釋孟子之本意,朱子說:「董子曰:『仲尼之門,五尺童子羞稱五霸,為其先詐力而後仁義也。』」董子是西漢大儒,其此句出自《漢書・董仲舒傳》,董子對江都王所說的為政之道,明白地說孔子門下及其後學連孩童也都以提起五霸為恥,何以這樣?乃是因為五霸其實是以詐力為其本質,只重欺詐和暴力,而毫無仁義道德。其實此句話語是董子引自《荀子・仲尼篇》而非《孟子・梁惠王篇》,由此可證先秦大儒孟荀兩系皆有相同的「王道—霸道觀」,那就是主張「和平推恩主義」的仁政,而反對「戰伐殺戮主義」的暴政。晚明船山先生亦說:「夫撥亂反治之道,三王所行者,仲尼明之,其徒述之,此大有為者之所取法也。而以桓、文之事譎而功卑,無道之者。是以一時之權謀不足以著,後世無傳,[……]今王赫然有天下之志,不容自已,則有王天下之道,王,則天下之民舉安,而一代之休無疆。」(見王夫之:《四書訓義・孟子・梁惠王》)船山表示古聖王所行之政是撥亂反治,就是孔子闡揚的堯舜仁政王道,而由曾子子夏傳道傳經,故後之君子、賢君必以孔子傳承開創的仁政為法則,實踐的是王道,與此相對,齊桓晉文則是霸道,其政治崇尚暴力和詭詐,其路譎而不正,儒家以之為恥而羞言之。若有君王赫然慨然有大一統天下的大志,就應實踐王道,而王道之內容就是仁政,如果行仁於天下,則全中國之民皆能平安和樂,而得到世代的美好幸福,這種政治才是孔子主張的政道。

然而,孔子明明肯定過齊桓公而貶抑過晉文公,子曰:「晉文公譎而不正,齊桓公正而不譎。」(《論語・憲問》)依此,則孟子荀子以及西漢董仲舒甚至於南宋朱子,皆一概地否定齊桓公對於中國之匡扶之功,此顯然與孔子之美齊桓公有所相違?其實孔子之贊美齊桓霸業,並非表面看到的那個意思,他之說「齊桓公正而不譎」,追溯其中心意義,是指齊桓公的齊國之政在優良之時期,乃是管仲為相而輔佐推行「尊王攘夷、九合諸侯、不以兵車」的中國全天下的會盟情勢,孔子是剋就管仲的藉齊桓公政權而實踐仁政王道之德業而有所肯定,其主角和動源是管仲而非齊桓公。管仲一死,齊桓公的劣質就如野馬而無韁可束,他顯露了墮落諸侯的昏淫本色,遠避君子而嬖倖奸佞,管仲的尊王攘夷、中國和平的維繫周封建制度之政略,隨之迅速而蕩然崩毀,因此,就先秦儒家而言,剋就齊桓晉文以降的霸主主宰的春秋時代,因其征戰殺伐、周文疲弊,早已退失了升平、太平的「堯舜聖王」和「孔子聖人」的仁義之政之理想,而孟子之學傳於子思門人,故其思想和信念,是反對「戰爭主義」的霸道,而堅持的是堯舜孔子的「太平主義」的王道。所以,熱衷於霸業,也就是崇仰「侵略戰爭主義」的齊宣王一開口就想聽孟子大談「齊桓晉文」,就等同於梁惠王一開口就以功利主義來問孟子;魏王那個「利」,即齊王那個「齊桓晉文」,這兩個諸侯王皆反映了戰國時代為政者之嗜於其王侯貴族的私欲而皆以戰爭、侵凌、屠殺為其手段。孟子深惡此種霸道,他對梁惠王說「仁義」,而對齊宣王說「王道」;「仁義內在」,而其外延地齊家治國平天下之大功德,就是「仁政王道」,二者通內外而為一,此即「內聖外王」。孟子對齊王所闡述的是「王」非「霸」;「尊王貶霸」是孟子學的根本精神。

四

(齊宣王)曰:「德何如,則可以王矣?」(孟子)對曰:「保民而王,莫之能禦也。」曰:「若寡人者,可以保民乎?」曰:「可!」

由此可見齊宣王之做為一個人,其本心良知依然是存在的,所以對於孟子所言行王道之言,能入乎其耳而動乎其心,乃反問要怎樣的「德心德行」才能夠達到「王」之境界?依此,可以看見齊王亦明白「王霸之異」。於是孟子回曰:「保民」就是實踐王道的仁政,而於此一句,也呈顯戰國時代絕大多數諸侯及貴族,根本不明白保護人民使人民不受戰爭、饑饉之死亡威脅,乃是為政者的最高義務和天責。齊王居然會懷疑自己,如寡人這樣的國君,有資格和能力保護我的人民而行王道仁政嗎?足證他在孟子喚醒他的行仁政而保民之天責之前,這個諸侯王實在壓根不在乎齊之黎民百姓的生活情況及其等之死活的,同時,由此亦可看見諸侯是人,只要是人,其內在的仁心依然存在,他實在是足以愛人,只要此心不泯滅則可,一經孟子點撥,齊王的仁心就自然甦醒,為政者之所以只會昏昧搞暴政,那是因為他的良知之光明受到權力和私利的厚重烏雲遮蔽而有以致之。

(齊宣王)曰:「何由知吾可也?」(孟子)曰:「臣聞之胡齕曰王坐於堂上,有牽牛而過堂下者,王見之,曰:『牛何之?』對曰:『將以釁鐘。』王曰:『舍之!吾不忍其觳觫,若無罪而就死地。』對曰:『然則廢釁鐘與?』曰:『何可廢也?以羊易之。』不識有諸?」曰:「有之。」曰:「是心足以王矣!百姓皆以王為愛也,臣固知王之不忍也。」王曰:「然!誠有百姓者,齊國雖褊小,吾何愛一牛?即不忍其觳觫,若無罪而就死地,故以羊易之也。」曰:「王無異於百姓之以王為愛也。以小易大,彼惡知之?王若隱其無罪而就死地,則牛羊何擇焉?」王笑曰:「是誠何心哉?我非愛其財,而易之以羊也,宜乎百姓之謂我愛也。」曰:「無傷也,是乃仁術也。見牛未見羊也。君子之於禽獸也,見其生,不忍見其死;聞其聲,不忍食其肉,是以『君子遠庖廚』也。」

此章句的大部份是敘事,其內容顯示孟子高明的導引,他藉發生的事情來引發齊宣王的惻隱之心,在此之前,孟子明示齊王也是可以實施王道的,而齊王好奇,就反問孟子如何確定他這個諸侯王可以行仁政來實現王道?孟子就從齊王以羊易牛的事情來切入點出仁政之端是人皆有之的仁心。孟子借齊王眼見活生生的牛被牽著要去宰殺而用其血釁鐘,本來悠閒舒服坐在堂上,乍然看到那頭牛無辜地卻要就死因而恐懼地全身顫抖,他就如同突然見孺子之將掉入井中一般,猝然中不假思索就直截命令牽牛者不可殺此牛,孟子提示齊王這個剎那倏忽而起的心,就是人人原本有之的仁心。

齊宣王下旨不可用牛,讓那頭牛活著,就用羊代替去釁鐘。這個狀況反映兩種內容,一是齊王是在周禮的封建禮制之宗教文化中的戰國時代之諸侯,他不可能不遵周禮中的祭儀,而祭典用犧牲,免不掉要用牲血祭祀鬼神,既然悲憫牛,故以羊易之而用以釁鐘,禮不可廢;一是齊王沒有親見須就死的這隻甲羊或那隻乙羊之觳觫戰懼的樣子,所以其心安然,因為未親見的羊是與其當下的心不相干的;親臨、臨在,本心的惻隱和不忍就會顯現,譬如讀報,烏克蘭戰區死傷慘重,我們不會忽然悲痛驚悸,因為我們不在烏克蘭戰地的現場,但若是在路邊看到一人忽然被卡車輾死在輪下,我們絕對會恐懼驚嚇惻然而不已,當時將食不下嚥、心情紛亂。孟子詮釋不忍人、惻隱之仁心,是非常強調「親臨」、「臨在」的「在場存有性」的,他講這個齊王的見牛不見羊的差別,是在提示為政者若不親近庶民百姓,不與人民共其呼吸、同其甘苦,那就如同由於不親見羊所以這隻無辜之羊牽去犧牲,齊王不會有痛楚之感覺,同樣的,因為不親臨黎民,所以不知民生疾苦,於是就不可能真正施行仁政,而就不能實踐王道。

孟子提醒齊宣王,君子對於禽獸,親見了牠活得好好的,就不忍心親見牠無端端地被殺;聽到牠健康活潑快樂的叫聲,就不會殘忍地屠殺了牠烹煮了牠的肉來吃。所以,孟子告訴齊王,君子是離開庖廚的。這裏一段敘述,孟子是就牛羊的生存遭遇為例來發揮其「仁政王道觀」,是依據齊王面對牛及不臨在羊之情境而藉機來弘其法,此處的君子,是特指貴族階級之為政者而言,孟子意謂你齊王統治齊國,你對於禽獸,是見其生就不忍見其死;聞其聲就不忍食其肉,這一點惻隱之心的仁,是需要擴充出去,不能只及乎牛羊之死活,你要以你這點不忍動物無辜受死的仁心,去實施你的仁政而不能讓自己的黎民百姓無辜受艱苦、遭煎熬、罹死難。孟子何以加上一句「君子遠庖廚」?這是用「環境影響論」的觀念來教誨齊宣王,為政者於其日常生活或是處理公共事務,均應在生生流行的生機暢旺之環境中,這是培養護育為政者的仁慈心,而不可以處身於屠戮、冷酷、肅殺之環境而受到殺氣之薰染,久而久之,殺而為樂的兇殘之心必興起,然則,一國之君若如此喪失仁心而大起殺心,生民也就必然悲慘矣。

五

緊接著,孟子就順勢發揮了仁心推恩的主體自覺是容易自然之事,乃指責齊宣王只愛禽獸卻不愛生民,何以不推恩而及於人?孟子曰:

今恩足以及禽獸,而功不至於百姓者,獨何與?然則一羽之不舉,為不用力焉;輿薪之不見,為不用明焉;百姓之不見保,為不用恩焉。

孟子責備齊王只知慈悲一頭牛,卻不知愛護黎民百姓,實則說出了齊國為政階級之貴族之不知施仁政,而使其黎民百姓無有生活和生命之基本保障,這是昏暴之政。然後,孟子就開示、教導齊王,以仁心施仁政,是最自然而容易的事,何以不為呢?孟子曰:

挾太山以超北海,語人曰:「我不能」,是誠不能也;為長者折枝,語人曰:「我不能」,是不為也,非不能也。故王之不王,非挾太山以超北海之類也,王之不王,是折枝之類也。

孟子提醒齊王,實施仁政的根本是良知良能,是仁心的本能實踐,就如同乍見牛之觳觫而不假思索地、倏然如電光一般地發用出來的悲憫和惻隱,這個仁心之實現,如同為長者折枝,是自我主體之能動性,不必借用外力,輕而易舉;而什麼則是如「挾太山以超北海」呢?若就政治言,治國和平天下,不能只是一個君王個人之事,切莫以為君王一人就足以舉九鼎而運作順暢無礙,那就是「挾太山以超北海」,乃是結構性狀態的無法做到,治國平天下,必須合政道和治道的德性與知性為一體系之有效運作,需有客觀結構性的建造和操作。孟子啟發齊王,你身為一國之君,你的良知良能的仁愛悲憫之心,必須推展出去而及乎人民,這個心,它只是開端,是不學而能的天性,你之興起仁慈人民的心,是直截簡易的自然,它是「為長者折枝」的簡便容易的功夫,身為國君須有愛民的良知,這是為政的根本,少了這個根本,政治必壞,這是必要條件,而且是人之從天而命的本性,是反身而誠就立竿見影的境界。大王!你可要自己掌握發用,不可藉口推遲。然而,孟子進一步啟發齊王一個道理,那就是治國平天下,卻不能只依靠君王一人的主觀性而已,而必須有一套政治施為和政治構造。

六

然則,仁政王道的施為應如何?孟子曰:

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,天下可運於掌。《詩》云:「刑於寡妻,至于兄弟,以御於家邦。」言舉斯心,加諸彼而已!故推恩足以保四海,不推恩無以保妻子。古之人所以大過人者,無他焉,善推其所為而已矣。今恩足以及禽獸,而功不至於百姓者,獨何與?

此句話語,孟子提出儒家最重要的治道之施為在於「親親而仁民,仁民而愛物」的次第性的外延推恩之政,就是此處孟子所言的「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼」的推恩之仁政施為。依《大學》所論,即「身修」之後的外延、次第地「家齊、國治、天下平」而將仁德推拓而及乎全天下。上引孟子所言的最後那句話,其實也是暗諷齊王治下之齊民的存活連禽獸之命也不如,因為齊王心心念念搞霸業的征戰殺伐,此即孟子直截戳入齊王已被黑暗所染的心而提出來的批判,孟子指出齊王有一最大的私欲,就是「欲辟土地,朝秦楚,蒞中國,而撫四夷。」孟子對於此種驅人民上戰場而無辜橫死的「戰爭殺戮主義」,深惡痛絕,他警惕齊王說:「以若所為,求若所欲,猶緣木而求魚也。」齊王就好奇而更進一步追問:「若是其甚與?」孟子告訴齊王若只是爬上樹梢去捕魚只是愚蠢痴呆,但若肆意戰伐殺戮而想稱霸天下,就會帶來惡果。孟子接著就發揮而說道:「大王,緣木求魚,固然捕不到魚,但只是蠢,不會有災;可是像你這樣動輒就興兵侵伐,用殺戮的方式要求你的稱霸天下的大欲,而又拼命去做,你一定會遇到大災禍。」因此,齊王就追問孟子可以再說清楚嗎?(齊王曰:「可得聞與?」)於是就展開了孟子和齊宣王下一個對話:

(孟子)曰:「鄒人與楚人戰,則王以為孰勝?」(齊宣王)曰:「楚人勝」曰:「然則,小固不可以敵大,寡固不可以敵眾,弱固不可以敵彊。海內之地,方千里者九,齊集其一,以一服八,何以異於鄒敵楚哉?蓋亦反其本矣!」

孟子假設小國鄒與大國楚的戰爭來比喻,問齊宣王,鄒楚哪一國會打嬴?齊王以其經驗和常識回答當然是大國楚勝了小國鄒。於是孟子就順著齊王的常識的認知而發揮其評斷,其重點是小、寡、弱之國豈能對敵大、眾、彊之國?同理,現今中國的方千里之大國有九個,而齊只是其中一個,大王你想以只佔全中國九分之一的齊國來與另外八個大國為敵?你認為齊會贏過八國聯軍而戰勝?這是不可能的事,齊國一定敗亡。所以,孟子勸諫齊宣王欲治國平天下,就宜歸返仁政王道為其根本,仁政王道是共生共榮主義。孟子曰:

今王發政施仁,使天下仕者皆欲立於王之朝,耕者皆欲耕於王之野,高賈皆欲藏於王之市,行旅皆欲出於王之塗;天下之欲疾其君者,皆欲赴愬於王,其若是,孰能禦之?

「發政施仁」意即實施仁政王道,其效果乃是全天下的士農工商之人都要前來齊國而為齊國國民,再者,全天下的各個亂邦的人民也都要來齊國向齊國仁君控訴他們國家的昏暴之王的罪行。到此境界,齊王你必能一統中國而王天下。

於此,孟子是先提出若行仁政王道,其功效不止是用征戰暴力的霸道來勉強中國統一於力量之下,而乃是全中國人民皆心悅誠服地支持擁護仁君來大一統天下。這是孟子給齊宣王的保證。

七

接著,孟子就對齊王表達了為政者的基本天責以及達至仁政王道之必要結構而說道:

無恆產而有恆心者,惟士為能。若民,則無恆產,因無恆心;苟無恆心,放辟邪侈,無不為已。及陷於罪,無後從而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可為也?

「罔」,朱子解釋為「羅網」,蔣伯潛則說此「罔」有兩義,一是欺罔、欺騙,為政不仁愛人民,反而欺罔、欺騙人民;一是羅網,君王無德,卻用刑法來迫害人民,猶如以網罟捕禽鳥。這兩種解釋皆對。總之,就是用嚴刑酷法來欺詐壓迫百姓,即是暴政。

孟子認為只有士君子能夠固窮,雖清貧,但卻能守志節而潔身自愛,不會枉法貪污、為非作歹,因為士君子能依本心德行來為人,所以可以無恆產卻有恆心,孔子門人多是安貧樂道之士,顏淵是此中典範。然而,為政者卻不可以士君子的生命德行的境界來要求一般黎民百姓,因為民以食為天,維持延續自己和家人的生存,且能提升生活的水準,這是人類的最基本的要求。為政者必須先建設經濟,使國民富足,如此之後才能實行教育,使國民有人文素養而免於只逞自然慾望,滿足各種慾念,致使自己變成禽獸一般,此點認識,孔子就已表達了,《論語・子路》有載:

子適衛,冉有僕。子曰:「庶矣哉!」冉有曰:「既庶矣,又何加焉?」曰:「富之。」曰:「既富矣,又何加焉?」曰:「教之。」

孔子指出人口繁多,需先令其等富足,此富足不是豪富奢華揮霍無度之意思,而是指人們的基本生活物質能夠溫飽安居而有和樂幸福,在此基礎上,就需設施各種教育,使人民有道德之教、有知識之教,如此,人民才不會逸居無教下墮如動物一般。孟子對為政者之施政次第觀,亦同於孔子,乃先富後教。為達成如此目的,就不能只是一種懸乎心中的觀想而已,而需要一套外延性客觀性的結構令人民可以於此架構的實作中而得以富足且有教養,使人民既可富足且又有教養,此才是仁政王道。關於此種外延客觀之治道結構,孟子告訴齊宣王,其論述如下:

是故明君制民之產,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子;樂歲終身飽,凶年免於死亡;然後驅而之善,故民之從之也輕。今也制民之產,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;樂歲終身苦,凶年不免於死亡;此惟救死而恐不贍,奚暇治禮義哉?王欲行之,則盍反其本矣!

上述即為政者最起碼必須作到的治道,此起碼的內容是什麼呢?就是制民之產是開端,若無為人民而制產,則一切都不用說,那就是必須推翻的昏暴失德的政治,而為政者的制民之產亦不是給人民獲得奢華無窮之豪富,而是最基本的「仰足以事父母,俯足以畜妻子;樂歲終身飽,凶年免於死亡」,就是具有自己和親人維生存活而免於死亡恐懼之自由,如此而已,達到如此的國民經濟生活條件和水準,政府要求人民為公家盡一些需要的義務時,譬如納稅、捐賦、勞役、兵役等,就會輕鬆而有效,在此基礎上也才能給國民施以禮義教化,他們必能愉悅而習之,而皆能有其人文倫理之素養。這樣,國家就能提升成為既富強又有文化的國家,然則,任何霸權帝國主義怎敢且怎能侵略吾國呢?在此一段章句,孟子不客氣指責齊國「今也制民之產,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;樂歲終身苦,凶年不免於死亡;此惟救死而恐不贍,奚暇治禮義哉?」在孟子眼中,齊王不是一位明君,他不愛護人民,使人民窮困臨危瀕死且亦無禮義教化,是一位昏暴之君。

接著,孟子便給齊宣王陳明了一套外延性客觀性的實施仁政的結構性治理方策,若能達到,才有王道可言。孟子曰:

五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣;雞豚狗彘之畜,無失其時,七十者可以食肉矣;百畝之田,勿奪其時,八口之家,可以無飢矣;謹庠序之教,申之以孝悌之義,頒白者不負戴於道路矣;老者衣帛食肉,黎民不飢不寒,然而不王者,未之有也。

此句敘論,是孟子最重要的關於實踐仁政王道的具有客觀性和結構性的藍圖,完全相同的論述,也在他和梁惠王的論政對策中,可證明此段論言,乃是孟子的治國平天下的「基本規劃書」。在此論述中,孟子認為為政者的治道,沒有其他目的,而只有養民、教民才是政治之所以存在的唯一目的。其步驟,首先是先使黎民百姓有一個基本面積的居住之屋宅,古代絕大多數人民是農民,所以,為政者提供給人民的屋宅,就是農村的農宅,它起碼的面積有五畝,在房屋四周,種植桑樹,這樣農婦得以養蠶而可以以繅絲織布,於是五十歲以上的長輩老者就有帛衣可以保暖;再者農戶得以在農宅戶外豢養家禽家畜,不妨礙其等之生育的時節,如此,七十歲以上的耆壽老人就有肉食而得以養護身體延其年壽。在此五畝農宅的外圍,就是孟子描述而也是主張的井田制度的每一農夫所擁有而得以耕種之百畝私田,為政者不可以阻礙破壞農耕的節氣時令,需讓農民得以順四時依節氣而循序有秩地春耕夏耘秋收冬藏,如此,每一農民基本的八口之家的家人就得以溫飽存活,國家也就富強。

以上一段就是為政者的養民之治道,這即是孔子所言的「富之」;物質、經濟、生產、財富的充分,就是民生根本和基礎建設,這一層次作到了,就須往上提升,須推行國民教育,此即設立國民學校,而其教育之核心課程是孝悌之道和如何發用為主旨的國民倫理道德教育,在此德教的化育之下,全國人民皆是有德有智之人,在孝道人文風氣和精神之下,就不會有一種悽涼悲哀的現象,即許多老者遭到兒孫背棄而仍然為生活還要在路上艱辛背負重貨掙一點存活之資,與此相反,全國人民不分男女老少均能溫飽和樂,得到人生的幸福,此實即孟子發揮孔子所說的「老者安之,少者懷之,朋友信之」的境界,後來的儒家之禮家繼承並弘揚了孔子、孟子的仁政王道的傳統,於是有了《禮運・大同篇》之創述主張,其中敘述:

老有所終,壯有所用,幼有所長,矜、寡、孤、獨、廢疾者,皆有所養。男有分,女有歸。貨,惡其棄於地也,不必藏於己;力,惡其不出於身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉。是謂「大同」。

這一大段就是先秦儒家的太平大同論的政道。

八

戰國時期,其大國之諸侯王及其統治階級,皆如同齊宣王,國內不愛其民,國外則搞各式各樣的會盟和戰爭,這是一個徹底的「據亂世」,其時的為政貴族多喪失良知本心,本根已壞,而豈能實施仁政王道?從春秋時代以降,周室衰微,而王官散之天下,民間的知識階級興起,發展為諸子百家,他們遊走於諸侯國,多欲以一己之學說觀點及其意識形態來影響支配為政者,而其等之思想多為功利主義、現勢主義乃至暴力主義,這些遊士說客者流只圖貴族賞以富貴祿位故迎合貴族霸業野心,哪有關心被統治宰制的黎民百姓之生命尊嚴和生存權利?所以,孟子痛斥其等為邪說橫議的洪水猛獸。而立乎儒家常道的孟子,其道統傳承自曾子子思體系,而上接孔子,這才是中國上古的堯舜聖王仁政之道,是《六經》的精神和內容。孟子點醒齊宣王、梁惠王,君王是人,所以君王亦有仁心,但不能僅僅停留在心裏或只是愛牛羊卻不愛人民,因此仁心要發用出去而形成仁政,先是有其一套仁政施作的觀念思想之原則,然後構劃一套外延性、客觀性、架構性的治理的客體藍圖,依此體系,推展實踐真實的仁政,由其國而推恩及於全中國,如此達到王天下的太平大同。

孟子的理想終究落空,戰國群雄爭戰不休,到末期,戰爭動輒死軍士數十萬,且殺百姓盈城滿野,最後,是行法家殘酷之術的秦滅六國而用霸道統一了中國。往後中國朝廷之更替都是打天下打出來的,中國的政道在嗜好霸業的專制帝王手上,焉有王道?而兩千年來的治道,只是有德有能之儒仕的勤政愛民之舉措而已,是朱子所斥責的補隙架漏之鄙陋之政治,是在專制的政統之宰制下的有限之治統,這種治統,惟有依賴官吏是不是賢能而清廉,事實證明賢能清廉的官箴吏風是甚為少數的,中國歷朝之滅亡不止是皇帝昏暴引起而已,乃是多由官吏貪腐亂政欺壓黎民開端,總之「堯舜聖王政治」,往往只是儒家「理想主義」,要能真正完全實行仁政王道,是孔孟儒家的長久無法實現的烏托邦。

九

中國邁入共和體制後,政統已無皇帝,而是外延性客觀性的政府,行政依據法制而非君王主觀意志,但其真正的共和之關鍵和充要條件,仍然須以各級為政者之良知良能是否存在、是否清明為其基礎,有此根基,再以政治之客觀外延性結構來推展優良仁政王道,如此才能達到理想政治的實現。孔孟固然是兩千多年前的先聖,但其德慧至今仍然恆常恆新;人之道德倫理的教化,無論在君、在仕以及在民來說,都是最重要的。

臺北・天何言齋2023.05.26

【奉元問學之二】考訂《尚書古文疏証》的曆算(中)

文/黃德華

上篇請見:

https://fongyuan.org/newsletter-113/#03

4.與〈湯誥〉相關的兩個年代

夏商鼎革之際,商湯舉兵討伐夏桀,功成還亳之後,作〈湯誥〉。古文《尚書》與《史記·殷本紀》中各有一篇〈湯誥〉,兩者的文字卻截然不同。為辨明兩者的真偽,閻氏先假設《史記》中所提到的兩個事件發生在同一日,再以此日是否合乎曆法,研判〈殷本紀〉敘事的真實性,進一步用排除法判定《尚書·湯誥》的真偽。在「第八十四言以曆法推成湯三月丙寅日正合」條下,他說:

「湯伐桀以十八祀乙未秋往,越明年,丙申三月建卯歸。〈殷本紀〉所謂『絀夏還亳,作〈湯誥〉,維三月』是也。〈伯夷列傳〉〈索隱〉曰:『孤竹君是殷湯三月丙寅所封,王至東郊,大令諸侯,墨胎氏(即孤竹君)正於是日封』」。

他將「作〈湯誥〉」與「封孤竹君」兩件事連結起來,斷定都發生在三月丙寅,並斷言只要能証明三月有丙寅,就足以支持《史記》中的〈湯誥〉是真品;相對而言,古文《尚書》的〈湯誥〉則為後人偽造。要判定他的推論是否成立,先須檢驗他的各項説辭。

首先,閻氏「三月建卯」的説法似乎可疑。以夏正建寅衡量,建卯是二月。只有用商正建丑時,卯月才是三月。根據〈殷本紀〉的敘事順序,商湯在發布〈湯誥〉之後,「湯乃改正朔,易服色,上白,朝會以晝。」。所以,商湯還亳之初,似乎仍然使用夏正,而「三月」則是「建辰」。但在推算時,閻氏是以三月為依據(詳見後),則「建卯」或「建辰」屬於語意詮釋上,屬於次要的問題。較為嚴重的是,閻氏文中「王至東郊⋯⋯於是日封」的十六字,既非《史記》文本,也非出自〈索隱〉,而是閻氏用以強化丙寅日有賜封與「大令諸侯」(閻氏視為作誥)兩件事情,所私加的文字。所以,兩者的聯結並没有史實根據。其次,則是〈索隱〉引文的可靠性。〈索隱〉之作晚於《史記》幾近千年,對於太史公都未能記錄的日期,司馬貞如何能確定?更令人起疑的是,在《史記三家注》中,緊接著〈索隱〉之後,有一段〈正義〉的文字–「本前注『丙寅』作『殷湯正月三日丙寅』」–卻被閻氏完全忽略。但由此段文字可見,與司馬貞同一時代的張守節已知「丙寅」有不同的版本。如果「丙寅」在「正月三日」,受封日期便早了一甲子,閻氏的前提就完全不能成立。不過,既然閻氏推算的重心在於三月是否有丙寅,不妨先探究他的推算是否正確。他的根據是,三月一日為丙午日,則三月二十一日為丙寅,「三月有丙寅」自然能够成立。但是,他的推算有兩個錯誤。小錯在天正經朔少算約 0.3 日(見表五),大錯則在推算三月經朔時,少算一個閏月。

根據閻氏自己的推算,前一年的閏餘為 28.851066 日,次月即須加 0.906282 的月閏(每年固定產生 10.875384 的閏餘,平均於 12 月,則為月閏),累進為 29.757348,超過一個朔實。依閻氏置閏的方式,理應加一閏月,即使不能立即置閏(夏正為閏十一月,商正為閏十二月),也該「年終置閏」。往下推算至三月,如果按夏正計算,就須由天正經朔加上五個朔實(147.652965),若按商正,只須加四個朔實(118.122372)。實際上,閻氏似依商正推算,但卻忽略了閏月,只加了三個朔實(88.551779)。由此所得的 102.593619,便可推出三月一日為丙午,進而順水推舟地推出二十日後為丙寅。但在加上應有的閏月後,即使以商正推算,三月經朔即為丙子(「應有值」為乙亥),五十日後才是丙寅,已在四月下旬。所以,不論以夏正或商正推算,閻氏的推論都不正確。

既然如此,張守節所説的「正月三日丙寅」是否接近事實?依據閻氏的中積值,天正經朔應該是丁丑(13.661434),加上兩個朔實後(包含置閏),本年正月經朔應為丙子(12.722620),正月三日則為戊寅,也與張説的「丙寅」不合。這一問題很可能源自積年數字的不可靠,以致推算錯誤。而積年數屬於三代紀年上,至今仍未解決的老問題,難以苛責。但是,撇開紀年問題不論,閻氏的前提既無史實根據,而其推算又犯了不可思議的疏失,本條論証即為無效。

作〈湯誥〉的前一年,商湯興兵滅夏。夏桀在此年何日覆亡?據閻氏所説,此前並無確切資料。所以,閻氏著手推算。在第八十四條的案語1中,他推出的日期為八月七日。他所根據的線索如下: (1) 積年為 3046;(2)〈湯誓〉有「舍我穡事」一句,而斷為秋季(似由《說文》「穀可收曰穡」推斷);(3) 鄭玄《禮記注》「紂以甲子死,桀以乙卯亡。」。合併而知桀亡於 3046 年前的秋季乙卯。

由中積值所推算出的天正經朔為 19.294318,而秋季七月、八月、九月的經朔則分別為 15.539062(己卯)、45.069655(己酉)、14.600248(戊寅)。其中,七月及九月都没有乙卯日,而八月的乙卯正好在第七日。閻氏所推算的幾項數值與「應有值」完全吻合,頗為罕見。遺憾的是,夏桀滅亡的積年數及乙卯日並非可靠數據(積年數的疑點可見前一節討論),雖然與推算值符合,卻難以據為定論。但是,從這條的推算值,可知閻氏的計算可以相當的精確。既然如此,不禁使人困惑,為何它處連連出現令人費解的失誤?

5.西周成康時代的紀年推算

今文、古文都有〈多方〉、〈多士〉,為周成壬時所作的文誥。但是,兩篇的先後次序頗有争議。閻氏引用宋末儒者金仁山在《通鑑前編》中的論點–〈多方〉有「惟五月丁亥,王來自奄」、「奔走臣我監五祀」,而〈多士〉有「昔朕來自奄」。依據文意,金氏推論〈多方〉為成王五年五月所作,早於〈多士〉。為証明金氏所説正確,閻氏便推算出成王五年五月四日為丁亥。並且沾沾自喜地説「吾欲起仁山於今日而告之,令補入《前編》」。

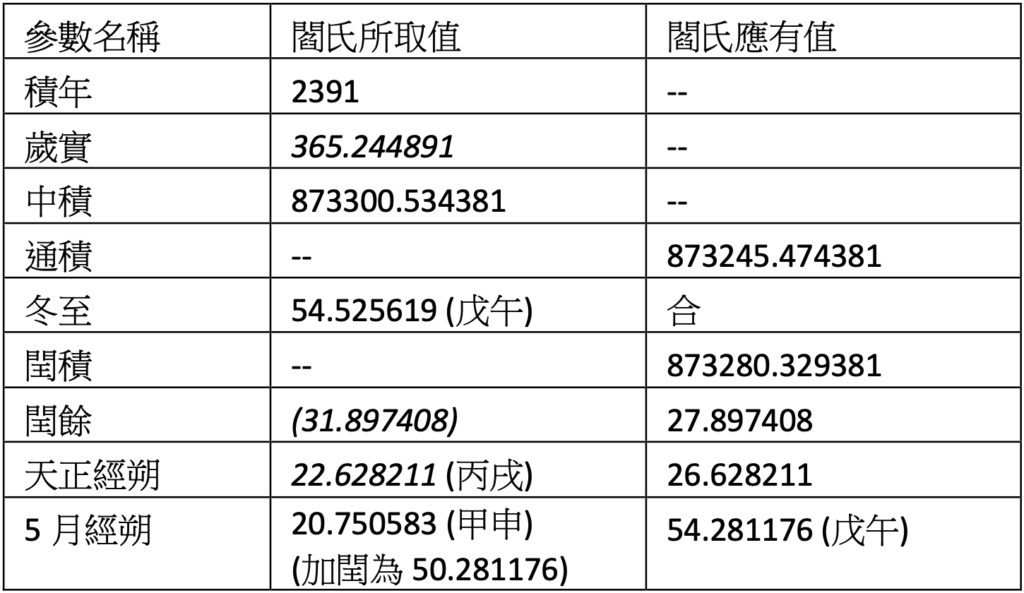

閻氏在推算中提供了成王四年冬至與天正經朔的時刻,卻遺漏了閏餘。但由冬至與天正經朔兩者相減可推算出(見 1-1 算式),閏餘必然是 31.897408。這就產生出四個問題:其一、閏餘大於朔實是曆算中絶對不該有的情況。其二、它比閏餘的「應有值」(27.897408)多出將近四日,其後的演算必隨之而錯。其三、根據閏餘的「應有值」,天正經朔後第三個經朔的閏餘(29.709972)已超過置閏標準(29.530593),應該計作閏二月。推算五月經朔時,便得由天正經朔再加上五個朔實(共147.652965 日),扣除兩個甲子 120 日,五月經朔就變為 54.281176 戊午,丁亥則在 29 日後。五月若以二十九日計,則丁亥為六月朔;以三十日計,則丁亥為五月晦,仍然符合金仁山「五月作〈多方〉」的論點。但是,不論何者正確,都不是閻氏所說的「五月四日」。其四、根據閻氏的閏餘值 31.897408,以此倒推,則前一年的十月或十一月就當置閏(視商正或夏正而定)。相對地,閏餘則須減去置閏的一個朔實,應該只剩下 2.366815,而天正經朔就得調整為 52.158804。推算五月經朔時,因已不須要考慮加閏,所以只須加上四個朔實(118.122372),由此而得的五月經朔為甲寅(50.281176),而丁亥則在 33 日之後的六月,也與閻氏所說的日期不合。反觀閻氏的推算,由省略閏餘值後,推得錯誤的天正經朔,又不顧置閏的須要,只加了四個朔實,以致推得五月經朔為甲申,表面上符合了〈多方〉所説的「五月丁亥」,以及金仁山的推斷。但事實上,卻一再地違反了曆算的規範,勉強凑和而得,不免令人懷疑是否純屬無心之失!

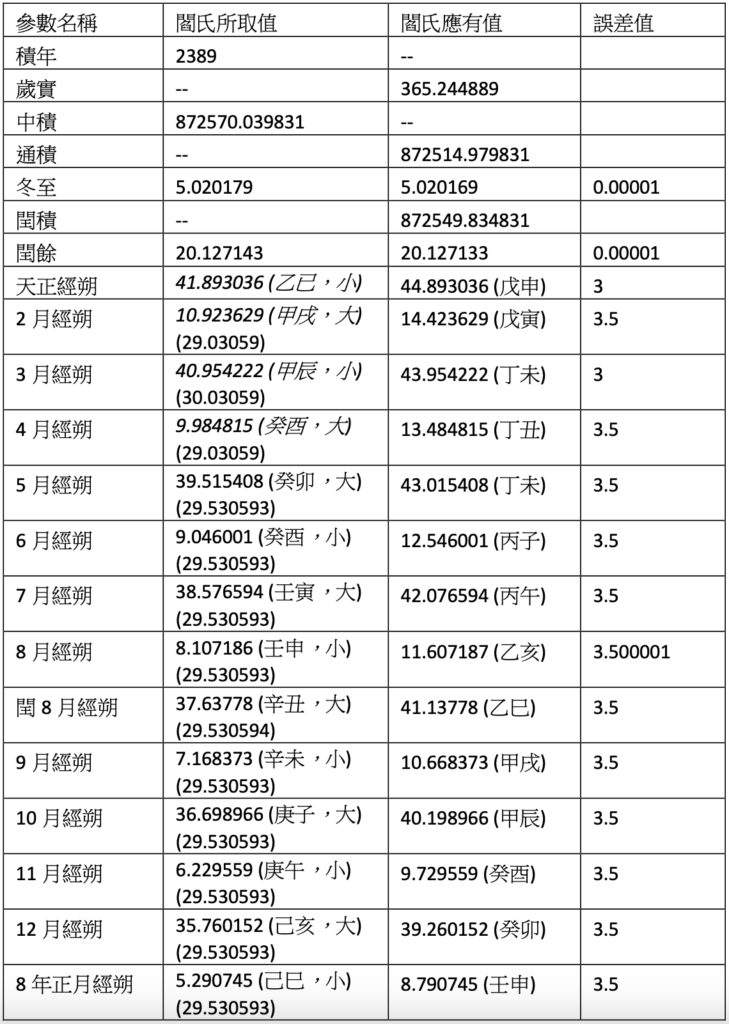

閻氏不但以時日不符証明古文為偽造,更進一步舉時日相符來証明今文確實可信。最鮮明的例子就屬周成王七年所作的〈洛誥〉。也許是為了表示慎重,本年度的每月朔日都一一列出,最後推得十二月晦為戊辰的结論,與〈洛誥〉中所説「戊辰,王在新邑烝,祭歲⋯⋯在十有二月⋯⋯惟七年。」的時間完全吻合。閻氏因此宣稱「經之鑿然可信如此」。但是,按照閻氏在八月加閏的方式,推算出的「應有值」與「所取值」比對後,可以發現閻氏推算有兩項嚴重的錯誤: (1) 天正經朔少算 3 日;(2) 閻氏在文中強調月有大小,日數為 30.03059 或 29.03059(見表八説明)。但是卻只用在前三個月,此後則不論大小,都恢復為標準朔實(八月多出 0.000001 為例外)。出爾反爾,實在使人費解。為清楚顯示「所取值」與「應有值」之間的浮動,表八中多加一欄「誤差值」。由此可清楚地看出閻氏誤算的軌跡;前四個月因有大小月的不同,使得誤差摇擺於 3 和 3.5 日之間,而最後的誤差則固定在 3.5 日(八月為例外)。由於這些失誤,每月的經朔都不正確,12 月晦自然也不會是戊辰。實際上,按照所取的積年數推算,戊辰應該遠在 57 日之後。

然而,更為奇特的則是八月加閏一事。閻氏所提供前一年的閏餘是 20.127143,依曆法,每月可加月閏 0.906282(見第四節〈湯誥〉下説明),累積至第九月時,也只有 27.377399,並未達到置閏的標準(須超過朔實 29.530593)。換句話説,八月絕不應該置閏!到第十二月時,才達到置閏的標準(閏餘為30.096245)。所以,本年應該是閏十一月,並非閏八月。閻氏的閏八月,實際上是九月,以後各月都得挪後一月,而閻氏的十一月經朔則該改稱為閏十一月經朔。即便如此,十二月晦也不是戊辰! 與前例類似,這個歧異極可能仍然源自於積年數的錯誤。

若以閻氏証偽的準則衡量,〈洛誥〉的時間既然不符,就該如古文一般,列為偽作。但是,事實並非如此;或因〈洛誥〉出於伏生,或因有閻氏之流為之背書,此篇的地位並無人質疑。此例更明顯地襯托出,閻氏的推算既非精確無誤,且因先入為主的成見,以致取舍的寬嚴不一。因此而造成誤判,實在難以避免。而其所持的標準摇擺不定,不但使推算的可信度大打折扣,更予人有兒戲文章之感。

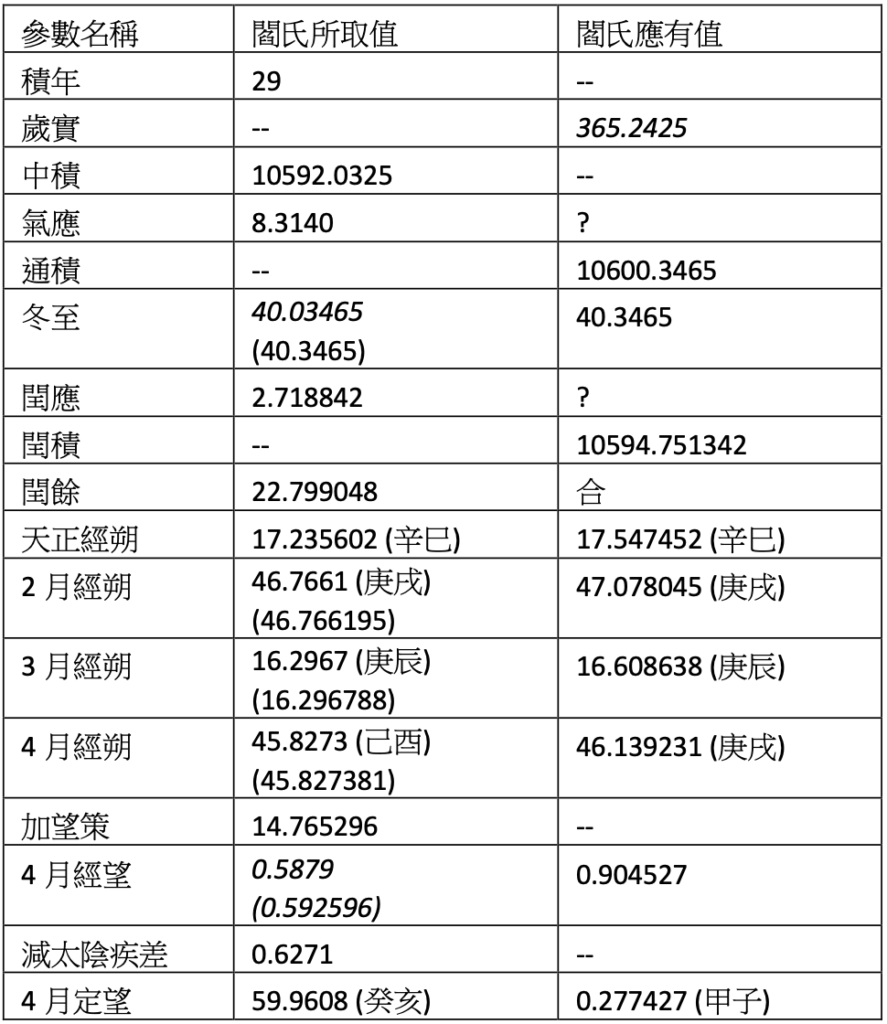

《尚書・顧命》記錄周成王駕崩時的過程,其中的「惟四月,哉生魄,王不懌。甲子,王乃洮頮水。」在《漢書・律曆志》中,轉述為:「四月庚戌朔,十五日甲子,哉生霸。故〈顧命〉曰:『惟四月,哉生霸,王有疾,不豫。甲子,王乃洮沬水,作〈顧命〉。翌日乙丑,成王崩。』」《漢書》認為成王在十五日進行臨終前的盥洗、並作〈顧命〉,十六日去逝。閻氏經由推算,認為成王在四月十五日病篤,十六日盥洗,十七日駕崩。並頗為自信地說「益覺(劉)歆並『哉生霸』與『甲子』為一日,非是。此足正《漢誌》之失。」

據閻氏所說,本次推算是「以〈授時法〉通《漢・三統曆》推算之」。是根據《漢書・律曆志》所提供的基本數字,以授時曆的算法逐步推算。閻氏的推算是否無誤,便須逐步檢視。由於本次推算由成王元年冬至起算,至三十年的冬至,積年數只有 29,而中積則為 10592.0325。至此,合乎算法。下一步則是「加氣應八日三十一刻四十分(即 8.3140;以下都用數字表示)」。「氣應」是冬至到前一甲子的日數,〈律曆志〉中並未提供。近於這一訊息的,是閻氏所說「《漢誌》成王元年癸巳歲,正月己巳朔,壬申日南至。」壬申正好是甲子後第八日。但是,〈律曆志〉中只有「成王元年正月己巳朔」一句,前後各一句都是閻氏所加。若「氣應」值記載在〈律曆志〉外的篇幅中,似乎也不致於提供細至刻、分的數字,來源實為可疑。雖然如此,暫且按照閻氏所説,「加氣應」而得「通積」(10600.3465),下一步則是由「通積」推算成王三十年的冬至。「通積」減去 176 個甲子(共 10560),即為冬至,其「應有值」為 40.3465,而閻氏的值為 40.03465,在小數點後錯挪了一位數,就誤差了約 0.31185 日,以致釀成最終的錯誤結論。

由「通積」接著推算天正經朔,所面臨的第一個問題是「閏應」值。「閏應」是冬至到前一經朔的時間,〈律曆志〉也没有提供。但由閻氏所說的「元年⋯⋯正月己巳朔,壬申日南至」,可知元年冬至是朔日後第三日,與閻氏所取的 2.718842 相近。但是,與「氣應」所遇到的情况相同,也非〈律曆志〉中所提供的數值。所以,「閏應」值也是來源不明! 接著經由「閏積」(中積加閏應)推算「閏餘」,並無差錯。再由此推算天正經朔時,卻因承襲冬至的誤算,而有 0.31185 的小誤差。此一誤差延續到四月經朔時,便由庚戌變成了己酉,而四月定望也就由甲子挪前,變成了癸卯。由此可見,在「歆並『哉生霸』與『甲子』為一日」一事上,劉歆並無錯誤,出錯的反而是閻氏本人。除此之外,他還有幾項誤算,列舉於表九説明中。其中最不可思議的,就數四月經望值。由四月經朔(45.8273)加望策(14.765296)可得 60.592596,減去一甲子(60),即得 0.592596,而閻氏居然誤算成 0.5879!這麼簡單的加減運算都發生失誤,實在令人對閻氏歷算的精確性發生動揺!

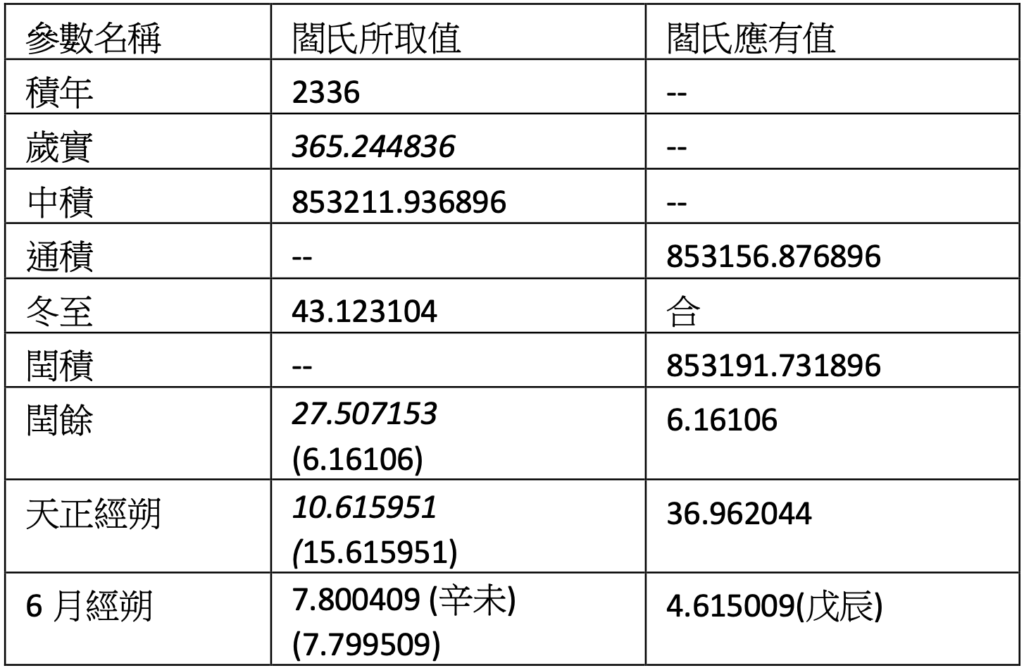

古文〈畢命〉篇記錄周康王十二年對畢公的任命。篇中有這段話:「惟十有二年,六月庚午,朏。越三日壬申,王朝步自宗周,至于豐。」後人利用文中的有限資料,試圖推算當時的年代。閻氏在書中提供了兩項推算:其一、邵雍《皇極經世》所算,為元至元十八年前 2347 年的甲戌年; 其二、一行《大衍曆》所算,為至元十八年前 2336 年的乙酉年。經過核算,閻氏採信《皇極經世》的紀年。但是,他的推算是錯誤的。

針對《皇極經世》的紀年,閻氏提供了冬至及天正經朔(表十)。其中,冬至的推算無誤。而省略掉的閏餘,可由冬至及天正經推算得出。他的閏餘為 8.602695,與應有的閏餘(4.602695)尾數完全相同,而整數卻相差正好四日。因此,天正經朔、六月經朔就都少了四日。既然六月經朔為戊辰是誤算,六月三日就絕不會是庚午,《皇極經世》的紀年就明顯錯誤。

對於《大衍曆》的紀年,閻氏犯了更嚴重的錯誤。首先,不知何故,閏餘多算了二十一日。其次,由冬至及閏餘所得的天正經朔卻少算了五日,由 15.615951 變成了 10.615951。令人驚訝的是,兩者的小數居然又完全相同。最後,由於閏餘誤算為 27.507153,三月便須置閏,因此必須多加一個朔實,以致六月經朔為辛未。庚午或是前一日,或是五十九日後,自然不會是六月三日。但是,實際上的閏餘為 6.16106,根本無須置閏。由此而得的天正經朔、六月經朔分別是 36.96204、4.615005。六月一日既然是戊辰,六月三日正好是庚午。所以,《大衍曆》的紀年反而符合〈畢命〉的日期。

在此條中,閻氏更明顯地顯示出他的偏見。他認為《大衍曆》的纪年本於《竹書紀年》,而「《竹書紀年》豈若《皇極》數之鑿然者哉?」因為偏信《皇極》,而粗糙地推算日期,以致兩則都犯了不可思議的錯誤,還因此厚誣《大衍曆》,頗不足取。此外,閻氏以曆算符合,稱〈洛誥〉「經之鑿然可信如此」。若以同等方式看待〈畢命〉,則古文〈畢命〉豈不正是「經之鑿然可信如此」!閻氏根據曆算以証古文為偽的方式,在此條中更顯得捉襟見肘。

(未完待續)

下篇請見:(待更新)

【奉元問學之三】《毓老師說老子》以「督物以為經」的「不言之教」

文/陳有志

(一)

毓老師《說老子》以「以無御有,循有辨物,督物以為經」,解讀老子「無為而無不為」的道沖虛用。「以無御有,循有辨物」,正是老子說「執古之道,以御今之有。能知古始」的道紀。打開古始道紀的核心思想,就是毓老師說「王弼說『徼,歸終也。』前面我們講『徼』是復之跡也。比這個(王弼說)容易明白。」

歷來解老有百種學說,名目紛紜,不易釐清。但,不同立場,至少可以透過首章「觀妙」與「觀徼」,老子在「道、名、無、有」的立論,作為開宗明義的「玄門」。在如何對待「載營魄抱一,為天門開闔」,不同權衡玄智的詮證,大致可以看出各自擅長,如何立義而成為一家之言。

毓老師「以無御有」,指「觀妙觀徼」在「循有辨物」。以此講授老子的學教,先以宋常星(龍淵)《太上道德經講義》為底本。但要趣必須歸宗王弼《老子注》「反形反名」的無作為,再參度嚴復《老子道德經評點》天人復新的新釋。這裡的安排,用來領悟相生相成,相較相傾,相和相隨,可以在「復命知常」的「不言之教」為竅門,自然有毓老師學思的特殊含義。

在講學上,宋常星八十一章,每章節的章綱章目,十分清晰,容易入門。如《太上道德經講義》解釋「常有,欲以觀其徼」,指「常有者,有形有象。⋯⋯要觀其至道的的確確之竅,實在之竅,卻在無中而有據,隱微獨知。」以「竅」釋「徼」,正是毓老師先以「竅門」,作為解釋王弼「歸終」主要根據,十分簡潔而易懂。

「無中而有據,隱微獨知」作為據有的通義,就是楊桐〈太上道德經考證經註序〉說的「雖玄門之精奧,其實修齊治平之理悉備焉,與吾儒之成己成物相表裡者也」,及「此經八十一章之內,間有與五經四子之書相發明者,於大易之旨,尤多吻合。」這是,宋常星常把玄學夾和儒家的通說。但宋常星以樸小無名作為道學,就沒有羼雜如黃元吉《道德經講義》的真空納氣,可在太虛一氣的善時善能,成為電光石火的金丹之學。

「無中而有據」的竅門,雖與五經相互發明。但老子「有物混成」,主張「寂寥」在守常觀道的形名之學,恰恰與孔子的正名,在別嫌疑,明是非,定猶豫,所以能善善惡惡,以補蔽起廢的王道。形名與正名,本是中國智慧的兩種面向,各有不同深邃典奧的哲理。在學問上,就必須先能分辨清楚。

尤其,竅門為妙門,不是巧取的傍門,陷入成了韓非的〈解老〉、〈喻老〉。《太上道德經講義》「誠全而歸」重在通義處事,就不足完備「玄牝之門」的玄德,如何「抱一」在「開闔」,作為歸終進退,能常守精信,成了衆甫「妙門」。

所以,王弼說「沖和通無,尋極幽微」,全在「有無相生」所循守「凡物之所以存,乃反其形;功之所以克,乃反其名」,如同存物在「以無御有,循有辨物」,就在「指物造形非其常」,作為反形反名的玄學。這是「竅門」能保常,「不敢為天下先」作為的自揣。所以,毓老師才會說,只能「復跡」云云。

非巧取傍門的復跡督物,作為二玄之門的抱一開闔,也不盡同於司馬談的「虛無為本,以因循為用」,把「無有」視為是固本循用的黃老之術。所以,理解毓老師「循有辨物」的本意,只能根據王弼「觀妙」、「觀徼」解說,在此「適道後濟」的循復,指出「始物歸終」的本旨。

「執古之道」的道紀,以「適道後濟」的循復,在「督物以為經」來理解《老子》以天為古的復命知常。至少,離不開老子點出指事造形,三個主要的形態:

( 1 )「載營魄抱一,為天門開闔」與「負陰而抱陽,沖氣以為和」為「適道後濟」的自然天道。

( 2 )「道生一,一生二,二生三,三生萬物」為幾道生成的「指事」。

( 3 )「散樸為器」在「三十輻,共一轂,當其無,有車之用」,為道沖為用的「造形」。

這是王弼指老子「玄者,物之極也」及「玄者,冥也。默然無有」,所以以「形名言意」,作為直觀玄智的「不言之教」。

這是毓老師以宋常星、王弼及嚴復,三家立義在「以無御有,循有辨物,督物以為經」的教學。整個核心在「辨物」以「存物」,「尋極幽微」竅門,成為古學常新的夏學常道。

(二)

毓老師解老教學,最特殊的部分,在重視嚴復《評點》的天人復新的新釋。雖然《毓老師說老子》講述不多,但弘揚古學復新,昭顯夏學的方向就十分重要。

嚴復《評點》新釋的重要,不在他引用種種西方新學,而在窮本極源的動機及立意。熊元鍔《老子道德經評點敘》說嚴復,重釋「始制有名,名亦既有」的名實,為了清理老子早被蒙蔽在一層形上窈冥幻詭的神仙妖妄。只有恢復原來形上思辨的真,引向名實的實,才能去偽崇真,在紆神澄慮,恢復老子原有形上學的高明智慧。

這是《評點》在形名的始制終有,有著不同章太炎《齊物論釋訓注》、劉師培《老子斠補》,新道家的訓義新解。因此,說《評點》重新釋,不如說是在追回老子原始的本意。尤其,關係嚴復揭露「命常自然」的「功成事遂,百姓皆謂我自然」,在「氣類自繇」與「行己自繇」的「群己」。反形反名作為自然自繇的化育,最深達深刻意義,就在領悟老子「損有餘而補不足」,這個民智民德的大智慧。

所以,「我無為,而民自化;我好靜,而民自正。我無事,而民自富。我無欲,而民自樸」,作為「自化」、「自正」、「自富」及「自樸」,是嚴復在「始制為有」,釐正緝精出來智性邏輯,找回老子自然實體的自繇權利。

嚴復撫今追昔,在自繇損益作為知古道紀,不可以簡單類比為在把西方思想的強行置入,成了擬配生解的格義。自繇不但可平行於西方,損益就更有高瞻高遠於西方,至少羅素是如此認為。西方名理邏輯與政治關係,從亞里斯多德、霍布斯的「所是」與「本質」,到穆勒的「實有」,都出於邏輯思辨的決定,作為政治的義務與道德的統一。這種重在政治學的科學真,最大的問題就在缺少自繇損益,在「從事於道」的恪守自然,成就開明的政治哲學。

因此,毓老師「以無御有,循有辨物,督物以為經」,有這種古學本義,導入「始物歸終」在「復之跡」指出名實的辦物識物之學。這樣,無論「徼」解釋為竅、空、明、邊際或端,就都有《莊子評點》對〈齊物論〉「非彼無我,非我無所取」解釋為「止於對待」,如老子「執大象,天下往」,可以法自然的道德。

但不能把毓老師參考嚴復的天人復新,全部等同嚴復傾向穆勒心理經驗的實證邏輯。尤其,他稱「惟適之安」的會意形名,偏向西方法權融入黃老之術,作為現代社會的倫理及自由政治。

此外,現代人也喜歡把「有無相生」,類比希臘巴曼尼德斯「萬物皆變」,相對形上真理是「唯一不變」,這個「一切皆一」在絕對理念的超越統一,成為西方哲學的開端。這樣,「有無」就有被概括在超越統一或綜合的意味,喪失反形反名,在「歸終」為「無」的本義。

甚至多數人,更喜愛援引海德格,運用萊布尼茲「存在者存在,而無倒不存在」。在單子廣延空間的佔有,轉為時間視域的實存,在現象學代現範疇的作為可確認存在,來否定沒有時間化的概念。藉此在存在論「差異」的對照,使原來沉淪在以「無」為「有」的無限虛無,邁入「向死而生」,以有限實有進入「寓於在世」。這是把老子「由無為有」,視同海德格的存有論差異的認識,但喪失「致虛極,守靜篤」,在「萬物並作」的「觀復」。

長沙楚帛書的出土後,有人主張《易傳》,甚至《彖》《象》,都從屬老莊道家的思想,無關儒家。主要在帛書《老子》、《周易》及《黃帝四經》新出土文獻,認從帛書《繫傳上》「易有大恆,是生兩儀」,不同於今本「易有大極,是生兩儀」,及沒有「大衍之數」的數術主張。

尤其,《黃帝四經》及《伊尹》《尹文子》及《慎子》等帛書,與今本《莊子》〈天道〉、〈天地〉、〈天運〉、〈在宥〉,及《呂氏春秋》〈貴因〉、〈去宥〉〈知度〉、〈盡數〉等內容相關。證實「復其見天地之心」的天道思想,與儒家人文思想無關。

這些老子思想的現代問題,正好相對毓老師重視《評點》有不同方向。整個在「負陰而抱陽」,背陽向陰的反復,把「一陰一陽之謂道」指出「以終盡剝,窮上反下」,可在「復小而辨於物」的生成自化,全部囊括到老子無名之樸的天道,來排除人文化成的儒家人道。

這種,包括老子「無狀之狀,無物之象」的虛無,與海德格否定虛無,同在「語言之說」的懸缺可以相比。同樣,認為《周易》與《老莊》相關,而無關於儒家。嚴格的說,這些說法都在「太極」、 「陰陽」、「氣」、「終始」,未能充分把握,起源於傳統組合思想,關係連續簇集的最小值,與無窮連續,為何成為中國共有思辨起源的形式及原理。

簡單的說,這是一個在思辨邏輯形式的不同。另一個是關於共同原則,不存在有誰先誰後的問題。

(三)

把「無」作為「有」的循跡與「無為」的徼端,類比海德格的有限實在。在「辨物」意義,有限性的實有,只算是謂語邏輯,在範疇直觀上的統一。相對「負陰抱陽」,如「止於相對」則是構成關係作為「有」,是一種位元邏輯的變項直觀。在邏輯意義,前者從矛盾關係的相對性出發,作為否定。後者是析取關係的絕對性,作為肯定。

海德格視域時間的「有」,只在領悟被掩蔽在空洞的懸缺。任何空洞化的虛無,無法獲得任何行為的給定,確認佔有一個上手的在世。包括居有在世的空洞語言,都是沉淪在無限無底盡,空洞中的自我消沉。回歸視域有限實有的領悟,才能充足意向,進行自我綜合的質化,並否定一切虛無性。

這是海德格顯露時間圖式的先驗綜合,指向任何對象性的「問號」,成為開放的視域。在保持世性走向任何時間,不會只有延伸當前或曾在的整體,在通過瞬間的範疇直觀,更會展示在將來的時間性,綻放出一個本真的自由。

海德格有限邏輯的否定,作為形上學的奠基。在西方不管是巴曼尼德斯與柏拉圖的超越理念,或是海德格存在的懸缺,現象視域作為呈示性,所朝向事件的本身,都只是謂語邏輯在部分或整體,從一個小客體及另一個大客體之間的表象,作為邏各斯的綜合。

「復歸於無物」表面看來,很像海德格不可把握的虛無,成為克服本質,來作為形上學的經驗。但是「負陰而抱陽」,在道生「一二三」的沖和,只能在「物或損之而益,或益之而損」,作為「復歸於無物」的「無作為」,意義是有種減除關係的差和作用(如同差和分的加總,或等差數列的求和)。

這種反復複合,以「無」作為每瞬間時間的「始」位,就不是海德格顛倒柏拉圖超感性的「相」,在視域的範疇直觀,成為一種嵌入的感知。相對,反復複合只有合取關係,作為同合共構的感受。

這是「負陰而抱陽」在指事造形,可以由「散樸為器」,理解「無名之樸」自然造形,在「三十輻,共一轂,當其無,有車之用」縱橫共構。「以無為用」、「以損為益」的加總,「無名天地之始」在無為自然,時間始終只是「無」,在連續組合,因循在極限以邊界,成為秩序的「有」,成為生成自化,成為自育進化的總合。「徼」為端緒,邊際在「轂」則為復跡。這就以「輻」為用。在此「不言之教」,自然而然,可以直觀的領悟,體現整體在始終為窈冥,成了「其精甚真,其中有信」的竅門。

「有無」反映一種有限部分,在無限返復,呈現出來一個結果的原因,這是王弼說的「始微歸終」。因此,「道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和」,就與「天數五,地數五,五位相得而各有合」為「大衍之數」,都是傳統算術思想有著密切的關係。

主張《周易》無關儒家,大恆也不同太極,也不見得是如此。帛書《易傳》「易有大恆,是生兩儀」,不同今本的「易有太極,是生兩儀」,問題不難。早在饒宗頤〈帛書繫辭傳大恆說〉,以文字學考證,指古人「亟」與「亙」字形同義。《說文》「常也。从心从舟,在二之閒上下。心以舟施,恆也。古文恆从月。《詩》曰『如月之恒』」。「亟」與「亙」都是以「二之閒」,取象天地之間為時空視域。「亙」是周日視運動,由東向西運行的月球,引申恆常不變。「亟」為敏疾與「亙」的持常不變,意思雖有小別,但大抵取天象視運動,都有以無窮循環反覆,表計算時間的本意。

這是「同光合塵」自然觀化的「觀妙」與「觀徼」,如毓老師說的「復跡」,也是郭象解莊子逍遙的「夫唯任物,故自然無迹」,指出在「能無待而常通」的「跡㝠」。「有無相生」無為無待,道物相㝠是道家的共法。

「跡㝠」如「為腹不為目,故去彼取此」,由「有」向著「無」的「歸終」,就這個「損有餘而補不足」,以「損之而益」為「同光合塵」。「無」不是虛空,只是作為互補作新,本來就有另一個潛在「去彼取此」的新「有」。如同月有盈虧,本質是圓滿,這個相濟為經濟的「適道後濟」。這或許都是毓老師「督物以為經」的教學本懷。

如果說道家「負陰而抱陽」的道物相㝠,以背陽向陰,可以囊括《易傳》「一陰一陽之謂道」。那麼,如《淮南子》「道曰規,道始於一,一而不生,故分而為陰陽,陰陽合和而萬物生。故曰一生二,二生三,三生萬物」在「道一為規」,如老子的「道紀」。又《呂氏春秋》〈大樂〉「生於度量,本於太一。⋯⋯ 一上一下,合而成章」為上下合章,合取在「生於一」為反復的度量。

「陰陽合和」及「上下合章」,如「大恆」及「太極」的思想及相關的度量儘數,應該被概括在「太極」、 「陰陽」、「氣」、「終始」的基本概念,也是起源傳統曆算中,衍生在數理思想及宇宙觀。如同《周髀算經》「陰陽之數,日月之法。十九歲為一章。⋯⋯生數皆終,萬物復始。天以更元,作紀曆。」指出更元反復的紀數,所謂「生數皆終」,如同王弼「歸終」。「生數皆終」就是推步數列數串的運算,都是有數可測,有跡可復,有思可辨。

天文數理的自然成素,必然先於天道的宇宙論。這是周初以來陰陽晷影,以勾股重差算術所定義「生數皆終」的數理,在「三四五」的合取數,定義「一二」成數,成為數串的五五十數。表現在方圓成矩,上下合成,為「極」為「恆」中的極限域。

老子「一二三」的道生,本身就是五五為十的數列數序,出自一種高明分析的智慧,成就為高超深邃的哲理。這種等價系列,推移連續傳遞的後續性,聚合簇集的傳遞律,有如同維特根斯坦在《邏輯哲學論》指三次連續運算,作為層疊集合的遞歸推論。這也是趙爽《周髀算經序》「體恢洪而廓落,形脩廣而幽清,可以玄象課其進退,然而宏遠不可指掌也」,在「玄象課其進退」為反名反形的推步運算,就如縱橫在「三十輻,共一轂」,有著「片合於是庸有」的不縱不橫的定量定數,作為可以反復推究的思辨原則。

「無」本自時空的關係視域,作為變元「生數」的算術空位。這個時空關係的思辦,本來就是傳統天文算術,發展成為宇宙論,都有共同作為有效的基本敘述,不是道家專有的特權。如果說,道家的天道同於《周易》,不如說孔孟早於老莊,已把傳統原初分析理性,醞釀成了「仁義內在」的本體論。只要稍微注意《春秋》,為何有三十七次日食的記錄,並巧妙保留某種沙羅週期。種種時間數理化的現象,關係數學知識具有先驗性問題,同樣也會包含如何理解「性由心顯」的先天形式,等等的相關議題。

孔子仁學的本體論,老子道學的宇宙本體論,都是「一陰一陽之謂道」,指出「仁者見之謂之仁,知者見之謂之知」的一體兩面。「仁且智」是中國思想智慧的高致。這裡完全沒有戰國以後,混入陰陽五行的五才成數,朝向形上窈冥幻詭的神仙妖妄,掩蔽了原有先天分析的智慧。這不就是毓老師點出老子「執古之道,以御今之有。能知古始,是謂道紀」為「循有辨物」,就在「負陰而抱陽」的「知者見之謂之知」。「督物以為經」本著古學為道紀,就可以保障及保證夏學的古奧智慧。

【公告事項之一】〔奉元講座〕孫滌老師:淺談易學的數理底蘊——以馬王堆漢帛書的卦象排列為例證解析易卦的排序問題

文/秘書處

20230617_2-1024x564.jpg)

【講席】孫滌 老師

【講師簡介】

孫滌老師,1949 年生於上海。曾獲得美國俄亥俄州立大學經濟學碩士和德州大學管理學博士,並擔任加州州立大學(長堤)商學院正教授及資訊管理系主任、中國建設銀行總行投資部門總經理、深圳發展銀行首席資訊官等職務。曾任中國留美經濟學會會長、美國富布萊特學者、美國教授學者協會(加州)會長,以及北京大學、浙江大學、浙江財經大學等多所院校的兼職教授。孫滌老師任國際易學聯合會常務理事,及現代易學專業委員會會長。

孫滌老師致力於探索人際合作的價值、規則、觀念和效率,及其文化淵源和組織演化;傳播現代管理的知識理念和工具方法,為之撰述和出版作品二十餘種,包括《青銅法則》、《管理瑣話》、《市場的博弈》、《羅伯特議事規則》、《更懂自己》、《易卦解構》、《易不易》、《易卦正解——重釋易經的新視角》等。

孫滌老師對中國典籍素所愛好,尤喜《易經》、《道德經》,研讀凡四十餘載。近年來集中探索《易經》的現代化詮釋,及其對文明合作進展及人際互動管理的影響。嘗試合理解答易經的諸多「元問題」,形成了「相反相成」的核心理念即「對稱美」的科學宇宙觀。

【時間】2023/06/17 週六上午九點半至十一點半

【地點】奉元書院(臺北市羅斯福路三段 二七七號四樓 A側,臺電大樓正對面,距捷運臺電大樓站二號出口步行約 五分鐘)與 Zoom、YouTube 直播

【費用】歡迎贊助,無需報名

【特別公告】

為配合防疫措施,入場時請配合乾洗手消毒與測量體溫 並 全程戴好口罩。歡迎報名單門課程,參加課程 Zoom 視訊,即可享受線上和老師互動零時差喔!

疫情未艾,遠距學習正夯。您想要不受時間、空間和疫情的限制收看奉元書院所有直播課程嗎?

您想要自我提升,卻找不到門路和方法嗎?

歡迎加入奉元書院[年繳會員],即可一整年無限制收看所有直播課程!詳情請洽奉元書院工作人員!

【聯絡我們】

02-3365-3181

〔開館時間〕

【友善連結】

➤➤歷年課程

➤➤書院臉書

➤➤粉絲專頁

➤➤YT頻道

【公告事項之二】六月行事曆

文/秘書處

2023 年 6 月的奉元行事曆已經出來囉!

行事曆會隨時更新,

最新版請見學會網頁:

2023年 6月 行事曆